'서울-평양 인접' 입지·수도관문 역할 비슷… 분단 전에도 교류 활발

구호물자 운송 등 남북 오가던 유일한 정기항로, 2011년이후 올스톱

北 해외연결된 항로 없어… 경협 재개땐 황해 물동량 환적 선점기회

인천에서는 남북 교류의 중심으로서 인천항의 역할을 재정립하고 평화의 시대를 대비하기 위해 인천항이 준비해야 할 것들을 찾는 세미나 또는 포럼이 앞다퉈 열리고 있다.

남북 경제협력의 핵심 거점 항만 구실을 할 인천항의 가치와 중요성이 떠오르고 있는 것이다.

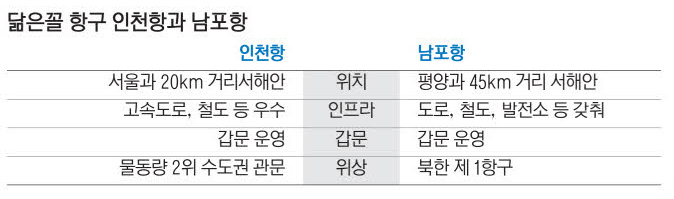

# 인천항의 닮은꼴 남포항

인천항이 남한의 수도 서울의 관문이라면, 남포항은 북한의 수도 평양의 관문이다. 인천항과 남포항은 수도권의 관문 역할을 하고 있다는 점에서 무척 닮았다.

남북이 본격적으로 경협에 나선다면 수도를 배후에 둔 인천항과 남포항의 역할도 자연스레 중요해질 수밖에 없는 것이다. 인천항이 남북 해상 교류의 가장 중요한 거점이라는 이야기가 나오는 이유다.

인천항은 서울 경계와의 거리가 불과 20여㎞에 지나지 않을 정도로 가깝다. 고속도로와 철도 등 교통 인프라도 잘 갖춰져 있다. 남포시 또한 평양의 위성도시로, 도로·철도 등의 인프라가 잘 갖춰져 있다.

남포항은 평양시에서 남서쪽으로 약 45㎞ 떨어진 대동강 하류의 서해안에 위치한다. 평양화력발전소·남포화력발전소와 인접해 있어 전력 공급도 원활한 항만이다.

그래서 북한 제1의 항구로 불리는 남포항은 남북 경협의 가장 중요한 항만으로 꼽힌다. 두 항만은 서해의 조수 간만의 차이를 극복하기 위해 갑문을 운영한다는 공통점도 있다. → 표참조

서로 닮은 두 항만은 분단 이전에 교류가 활발했다.

일본인 저널리스트 가세 와사부로(加瀨和三郞)가 1908년 편찬한 '인천개항 25년사'를 보면, 인천항과 남포항의 관계를 다음과 같이 설명하는 대목이 나온다.

'국내 무역 중 당시 인천과 관계가 가장 깊은 곳은 진남포라는 것을 알 수 있다. (중략) 진남포에서 수입하는 것은 대개 인천항이 중개하였던 것으로 보아 당시 인천항이 진남포의 중개소 위치에 있었던 것을 알 수 있다. 즉 진남포에서 일본으로 수출하는 곡류와 일본 혹은 청국에서 수입하는 각종 화물은 모두 인천항을 거쳤다'.

지금 방식으로 말하면 인천항은 남포항에서 중국 또는 일본으로 건너가거나 중국·일본에서 수입하는 화물이 모이는 환적항 또는 허브항 역할을 한 것이었다.

# 인천항, 북으로 가는 바다 관문

남북이 교류해야 할 때마다 인천항은 북으로 통하는 중요한 관문 역할을 했다.

대표적인 사례가 1984년 남한에 큰 수해가 발생해 북한이 인도적 차원에서 남한을 지원했을 때 북이 보낸 구호물자 일부가 인천항을 통해 들어온 것이다.

1984년 8월 31일부터 나흘 동안 수도권에 집중호우가 내려 서울·경기 등에서 9만3천800여 명의 이재민이 발생했다.

최악의 홍수가 발생하자 북한은 방송을 통해 수재민 지원을 제의했다. 쌀, 옷감, 시멘트, 의약품 등을 구호물자로 보내겠다고 북은 제안했다.

남측은 북의 제안을 수락했고, 그해 9월 29일부터 10월 4일까지 판문점·인천항·북평항을 통해 북에서 보낸 구호물자가 도착했다.

그때 인천항으로는 시멘트를 실은 북한 배가 들어왔다. 북한이 남한에 인도적 차원에서 구호물자를 지원한 것은 그때가 처음이자 마지막이었다.

이후 우리 정부나 민간단체가 인도적 차원에서 구호물자를 북으로 보내야 할 때 인천항에서 배가 떴다.

2010년 이른바 5·24 조치 이전까지 인천항~남포항 바닷길은 사실상 남북을 오가는 유일한 정기항로였다.

한반도 분단 이후 인천항과 남포항을 오가는 항로가 개설된 것은 1998년 8월 24일이다. (주)한성선박은 홍콩에서 3천t급 세미 컨테이너선 '소나'호를 빌려 월 3회 정기운항했다.

인천항~남포항 항로 정기화물선 운항은 남북 당국의 해운사 선정에 대한 입장 차로 2001년 1월 4일 중단되기 전까지 이어졌다.

당시 북측은 후발 주자인 남측의 람세스물류(주)를 제외한 다른 해운회사 소속 선박의 남포항 입항을 거부했고, 남측은 람세스물류가 운항 질서를 어지럽히고 물류비를 상대적으로 높게 책정한다는 이유로 운항 허가를 내주지 않았다.

실질적으로 운항하지는 않았지만, 이 무렵 인천항~남포항 항로 내항 화물 운송사업을 신청한 업체가 7~8곳이 될 정도로 경쟁이 심했다.

인천항~남포항 정기화물선 운항이 재개된 것은 2001년 4월 22일이다. 국양해운이 용선한 러시아 선적 '미누신스크'호(2천360t급)가 남포항을 향해 인천항에서 출발하면서다.

이후 통일부가 정책을 바꿔 남북 해상 항로를 운항하는 선사는 사업 승인에 앞서 운항 합의서 등 북한과 합의한 증빙 서류를 제출할 것을 의무화함에 따라 과당경쟁은 사라졌다.

통일부에서 제시한 조건을 맞춘 국양해운은 2002년 2월 '트레이드포춘'호(4천500t급)를 신규 투입해 주 1회 정기운항을 시작한다.

# 트레이드포춘호와 인천항

국양해운이 2002년 인천항~남포항 항로에 투입한 트레이드포춘호는 매주 한 차례 남과 북을 오가며 남북 경제협력의 중추적인 역할을 했다. 2002년부터 2011년까지 남북을 오가며 컨테이너 6만3천552TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1대분)와 벌크화물 15만2천96t을 운송했다.

당시 인천항에서 남포로 가는 배에는 섬유류, 화학, 전자·전기제품 등이 실렸고, 북에서는 농수산물, 광물자원, 바닷모래 등을 주로 싣고 돌아왔다.

쌀과 밀가루, 분유, 의류 등 민간단체들의 대북 지원 물품도 대부분 트레이드포춘호를 통해 북에 전달됐다.

국양해운은 인천항~남포항 항로 서비스 개시 이후 적자를 기록해오다 2006년 첫 흑자를 냈다. 2007년에는 이 항로에 추가 선박을 투입하기도 했다. 우리 정부가 2010년 천안함 사건에 대응해 남북 교역을 중단하는 5·24 조치를 발표한 이후, 트레이드포춘호는 물동량이 급격히 줄었고 결국 2011년 10월 운항을 멈췄다. 2012년 폐선됐다.

인천항만업계 관계자들은 최근 화해 분위기 속에 남북 경협이 재개된다면 인천항이 다시 중요한 역할을 할 것으로 보고 있다. 그러면서 그때를 미리 준비해야 한다고 조언한다.

국양해운에서 트레이드포춘호 운항 업무를 담당했던 최준호 장금상선 부장은 "남포항 등 북한의 항만은 해외로 연결된 항로가 없어 인천항이 북한 황해권 항만의 해외 물동량을 처리하는 환적항 역할을 할 가능성이 높다"며 "인천항이 기회를 잡을 수 있도록 준비해야 한다"고 말했다.

글/김성호기자 ksh96@kyeongin.com