창극·영화 상영하던 '국내 첫 극장 협률사' 등 1920년대 연주회 선봬

공회당·시민관 바통 이은 시민회관, 1980년대엔 민주화 항쟁 장소로

문예회관을 비롯 송도·부평·청라 곳곳에 확산… 다채로운 무대 기대

1743년에 창단한 독일의 라이프치히 게반트하우스 오케스트라(Leipzig Gewandhaus Orchester)는 현존하는 가장 오래된 관현악단이다.

당초 12명으로 시작된 이 단체는 개인의 저택을 순회하면서 연주활동을 이어갔다.

이들의 연주 소식에 주민들의 관심 또한 늘었고, 그만큼 단원과 청중도 증가하면서 더 큰 공간이 필요하게 됐다.

그로 인해 카페로 연주회 장소를 옮겼으며, 이도 부족하게 되자 1781년 직물업자들이 모여서 회의도 하고 그들이 만든 제품을 전시하고 보관하는 용도로 지은 건물인 게반트하우스(의복협회 회관)로 옮겼다. 이와 동시에 단체의 상주 공간이자 오케스트라의 명칭으로 확정됐다.

1884년이 되어서야 라이프치히 게반트하우스 오케스트라를 위한 새 게반트하우스가 지어졌다. 뛰어난 합주력과 그에 상응하는 음향이 어우러지면서 이 오케스트라의 명성은 더욱 높아졌다.

이어서 지어지는 암스테르담 콘세르트허바우와 보스턴 심포니홀 또한 게반트하우스를 참조했다.

게반트하우스는 제2차 세계대전 때 연합군의 폭격으로 파괴됐으며, 현재의 게반트하우스는 1977~1981년에 개축한 것이다.

제물포를 통해 서양음악이 도래한 이후 인천에서도 연주회를 열 수 있는 공간에 대한 필요성이 대두된다. 20세기 초반 인천에서 연주회는 주로 교회와 극장 등에서 개최됐다.

고일 선생이 쓴 '인천석금'(1955)에 따르면 인천 지역에 세워진 최초의 근대식 공연장은 정치국이 1894~1895년에 세운 것으로 추정되는 협률사(協律舍)이다. 협률사는 조선인이 만든 우리나라 최초의 극장이자 공연장으로 일컬어진다.

이처럼 해방 이전까지 인천에 있던 극장으로는 일본인의 자본으로 운영된 인천좌와 가부키좌(1906), 표관(1909) 등이 있었다.

협률사는 축항사에 이어 1914년 애관으로 이름을 바꾸고 현재에 이른다.

언급한 극장들에선 주로 창극에서부터 연극, 영화 등이 관객과 만났다. 1920년대 들어서야 인천에서 서양음악을 소재로 한 음악회와 음악대회가 개최된다.

민경찬 한국예술종합학교 교수가 쓴 논문 '서양음악의 수용과 인천'(인천근현대문화예술사연구에 수록·인천문화재단 刊)에 따르면, 1920년대 인천 내리교회 엡윗청년회 주최 음악대회가 열렸고, 일본 육군 4사단 군악대장이었던 일본인 다카사카가 신포동에 '영정악우회'를 설립해 신인들을 양성하기 시작했다.

또한, 바이올린과 피아노를 전공한 인천 출신 음악인 박흥성이 표관극장에 입사한 이후 10여년 동안 많은 무성영화의 음악을 편곡하고 연주했으며, 후진도 양성했다.

연주 공간에 대한 필요성이 본격화 되는 가운데, 인천에서 그 역할은 1923년 홍예문 부근에 2층 규모의 붉은 벽돌 건물로 지어진 '인천공회당'이 떠맡는다.

500여명을 수용할 수 있었던 이 공간에선 현제명의 연주회를 비롯해 홍난파에게서 바이올린을 배운 박종성의 연주회, 원종철 독창회 등이 개최됐다.

해방 후인 1947년에는 이곳에서 인천관현악단 창단 연주회가 개최됐다. (2018년 11월 23일자 9면 보도)

인천공회당은 한국전쟁 때 함포를 맞고 소실된다. 휴전 이후인 1957년 그 자리에 1천여석 규모의 '인천시민관'이 들어섰다. 시민관에선 콘서트를 비롯해 연극, 쇼, 영화 상영, 웅변대회 등 다채로운 문화행사가 열렸다.

지하 1층, 지상 3층 규모의 시민회관은 1천388석, 2천명을 수용할 수 있는 당시로서는 상당히 큰 규모의 문화공간이었다. 공간의 크기 만큼이나 각종 문화예술 행사가 활발히 열렸다.

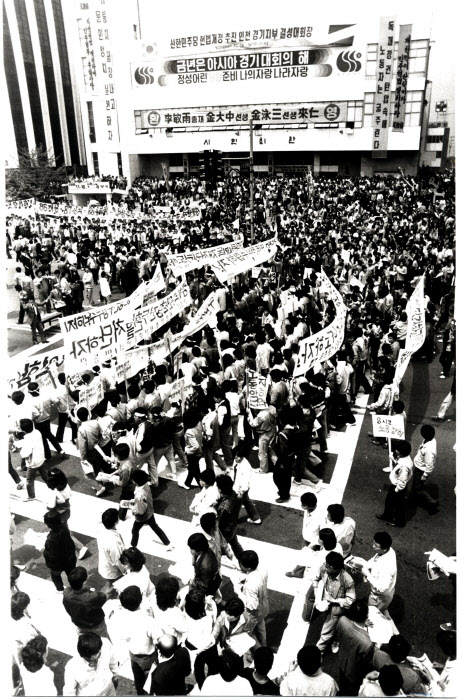

1980년대 시민회관 앞 사거리에선 5·3 인천 항쟁 등 군사 정권에 대항해 민주화를 요구하는 시민들의 집회 장소가 되기도 했다.

1998년 무직자를 위한 쉼터로 활용되기도 했으며, 1994년 남동구 구월동에 지어진 인천종합문화예술회관(현재 명칭은 인천문화예술회관)이 정착되면서 2000년 철거됐다.

현재 시민회관 자리엔 녹지 공간과 휴게 시설을 만들어 시민 공원으로 조성됐다.

1980년대 초반에 고교 시절을 보낸 지역의 한 음악 애호가는 "음악 시간에 베토벤의 '운명 교향곡'에 대해 배우고 나서 인천시립교향악단이 이 작품을 연주한다고 해서 무작정 시민회관으로 갔던 기억이 난다"면서 "지금의 연주홀들과 비교했을 때 시민회관의 음향 시설이나 환경 등은 모든 면에서 떨어졌겠지만, 당시 실연으로는 처음 들었던 '운명 교향곡' 1악장의 셋잇단음에 의한 주제는 잊을 수 없다"고 회상했다.

시민회관은 '옛 시민회관 쉼터 공원'으로 변모한 가운데 올해로 개관 25주년을 맞은 인천문화예술회관과 지난해 송도국제도시에 개관한 아트센터 인천으로 이어진다.

더해서 중극장 규모인 부평아트센터와 소극장 규모로 청라에 문을 연 엘림아트센터까지 다양한 콘서트 공간이 인천에 자리잡았다.

/김영준기자 kyj@kyeongin.com 그래픽/성옥희기자 okie@kyeongin.com

![[한국 근대음악의 발상지 인천·(15)]작곡가 최영섭](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201901/2019011001000739700033941.jpg)