보훈처 평안남도 안주 기록달리 유족들 평양 출생 주장 논란 '이주 가능성'

'국제관계 능통' 조선 관리 하상기와 전처 죽은뒤 혼인 '첩·기생설' 사실아냐

아내 적극 외조 경찰서장·감리등 역임 인천 총괄 이후 중국 망명 행적묘연

김란사 생애 체계적 복원위해 함께 살펴봐야… 파리가던길 독살설도 '과제'

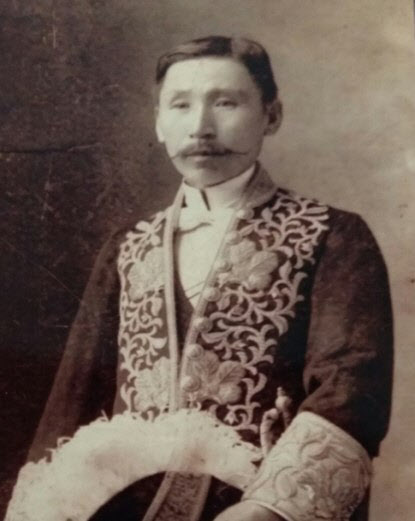

하상기는 인천 개항장의 행정·사법·국제관계 업무를 총괄하는 인천감리를 수차례 지내면서 인천지역을 중심으로 활동한 고위 관료이다.

그렇지만 드러나지 않은 측면이 많은 수수께끼의 인물이기도 하다. 아직 뚜렷하게 밝혀지지 않은 김란사의 생애를 복원하기 위해선 하상기도 함께 연구돼야 한다.

지금까지 진행된 바로는 김란사나 하상기와 관련한 연구 작업의 중심에 인천의 이원규 작가와 김창수 인천연구원 부원장 등이 있다.

잘 알려지지 않은 독립운동가들의 생애를 조명해 온 이원규 작가는 김란사와 하상기에 관한 각종 자료를 모으고 행적을 추적해 작품에 반영하거나 강연하고 있다.

이원규 작가가 지난해 쓴 '김경천 평전'(도서출판 선인)에는 1904년 10월 조선 황실유학생단이 일본으로 떠나기 전 방문한 인천감리서에서 황실 유학생 김영은(金英殷·1888~1942)과 그의 아버지 김정우(金鼎愚·1857~1908)가 인천감리 하상기를 만나는 장면이 나온다.

김란사에 대한 언급도 있다.

훗날 김경천(金擎天)이란 이름을 쓰게 되는 김영은은 '백마 탄 김 장군'의 전설을 낳은 독립군 지도자다. 철저한 고증 없이는 묘사하기 힘든 장면이다.

이원규 작가는 "김란사의 고향이 북한 쪽이기 때문에 남한에서는 관심을 갖고 연구한 사람이 드물다. 그나마 연고가 있는 인천에서 해야 한다"고 강조했다.

김란사와 하상기가 언제 결혼했는지를 정확히 알 수 있는 자료조차 아직 전해지지 않고 있다.

김란사의 친정 조카손자인 김용택씨가 공개한 하상기의 제적등본에는 딸이 1891년 12월 출생으로 기재돼 있어 혼인시기를 추정할 수 있을 뿐이다.

1891년 김란사의 나이는 19세이고, 하상기는 36세였다.

하상기는 전처가 있었기 때문에 김란사가 '하상기의 첩이었다'거나 '기생 출신'이라는 설이 오랫동안 나돌았다.

실제로 김란사가 기생 출신이라는 내용이 담긴 기사를 1990년대 보도했다가 현재는 해당 기사를 삭제한 언론사도 있다.

김용택씨는 "증조부(김란사의 아버지)는 서울에서 청나라 포목을 가져와 파는 무역업을 했다"며 "김란사 할머니는 아버지 일을 돕다가 하상기의 전처인 조씨 부인이 사망한 이후 인근에 살던 집안끼리 혼담이 오가서 혼인했다"고 말했다.

일본이 한국의 주권을 장악하기 위해 1906~1910년 설치한 통감부의 '한국 관인의 경력 일반'이라는 문서를 보면, 하상기에 대해 '원래 기부(妓夫)로 학문과 지식이 없지만 종종 협잡에 종사하였다. 일찍이 기녀 하나를 얻어 함께 일본으로 건너가 망명자 유인운동을 행하였다'고 썼다.

이 문서로부터 김란사가 기생 출신이라는 설이 나왔는데, 일본이 자국과 반대 입장에 있는 조선 관리들에 대해 쓴 문건이기 때문에 신뢰도가 떨어진다는 연구자들의 분석이 많다.

일본은 해당 문건에 올린 관인 153명 대다수에 대해 비방하는 내용을 담았다.

또 일본 통감부는 같은 문건에서 하상기가 '러시아와 일본 양국에 대해서도 임기응변의 운동을 행해 러시아 탐정이라는 혐의가 있다'고도 평가했는데, 그가 국제관계에 능통한 인물이었음을 엿볼 수 있는 대목이다.

하상기가 사료에 등장하는 첫 기록은 '승정원일기' 1897년 7월 19일 기사로 그가 6품 벼슬에 올랐다는 내용이다. 1895년 봄 김란사와 함께 일본에 유학을 갔다가 먼저 돌아온 직후다.

하상기는 1897년 말 일본 요코하마를 거쳐 미국 샌프란시스코로 입국해 김란사의 미국 유학길에 동행했다가 혼자 돌아왔는데, 이듬해 초 인천항 경무관(경찰서장)을 맡게 된다.

'고종실록'에 따르면 하상기는 1899년 7월 인천감리 겸 인천부윤으로 승진하고, 1902년 7월 경무청 경무국장으로 자리를 옮겼다가 한 달쯤 지나 또다시 인천감리로 부임했다.

이후 육군 보병 정위(대위), 일본공사관 1등 참서관과 주임관 등을 거쳐 1905년 10월 인천감리로 되돌아왔고, 1906년 3월 농상공부 공무국장으로 임명됐다.

7년에 걸쳐 여러 차례 인천감리를 지내면서 사실상 인천지역을 총괄했다. 러일전쟁을 비롯해 한반도를 둘러싼 국제정세가 긴박하게 돌아가던 시기에 고종은 하상기를 국제도시인 인천을 맡을 적임자라고 판단했다.

이원규 작가는 "하상기가 일본 등지에서 첩보를 수집해 왔을 것"이라며 "경찰 간부, 인천감리 등을 지낸 것도 이와 관련이 있어 보인다"고 했다.

하상기가 인천감리로 재직할 때 김란사는 미국 유학 중이었기 때문에 남편과 인천에 머물지는 않았을 것이다.

다만 김란사의 부친은 1911년 인천으로 이주해 평양, 경성, 인천 등 3개 도시를 아우르는 '평경인상회'를 운영하는 등 무역업에 종사했고, 이후 후손들 상당수도 인천에 정착했다고 한다.

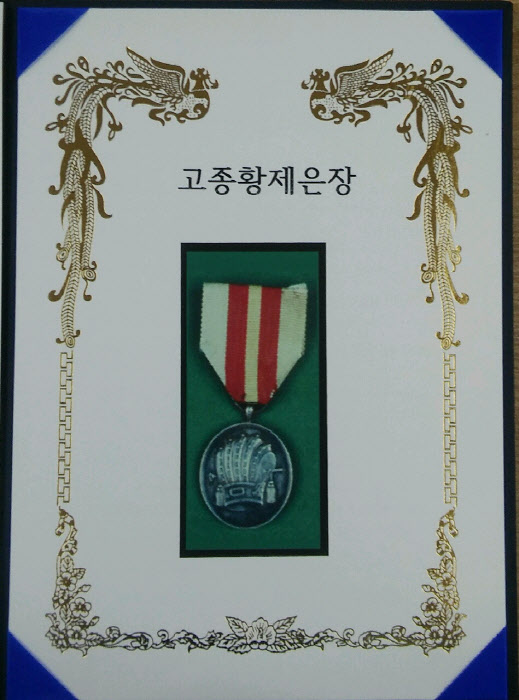

김란사가 유학을 마치고 귀국해 1907년부터 이화학당에서 학생들을 가르칠 때는 서울에서 살았을 것으로 보인다. 당시 김란사는 여성교육에 힘쓰면서 황실 통역사 등으로 활동하며 고종에게 은장을 받는 등 황실과 깊은 관계를 맺고 있었다.

김란사가 돌아온 이후 관직에서 물러난 하상기는 어디에 있었을까.

이때 그의 행적을 보여주는 공식적인 기록은 없지만, 언론인 김동성(金東成·1890~1969)이 경향신문 1967년 11월 8일자에 기고한 '나의 사우사 <13> 하란사 부인'에는 1908년께 하상기가 중국 상하이에 망명 중이었다는 내용이 나온다.

중국 유학 중 여름방학을 맞아 귀국하다가 상하이에서 김동성을 만난 하상기는 "집에서 아무도 모르게 중국으로 피신한 지 두 달이 되어 나의 생사를 우리 집에서 모르고 있으니 편지 한 장 전해주면 고맙겠소"라고 부탁했다.

김동성은 편지를 갖고 귀국해 서울 동대문 밖에 사는 하상기 집에 들렀고, 김란사가 반갑게 맞으며 극진하게 대접해 줬다고 회고했다.

하상기가 왜 상하이로 망명했는지는 아직 밝혀지지 않았다. 이후에도 하상기의 행적은 묘연하다.

김란사는 당시 여성들에게 '시대의 아이콘'이었다.

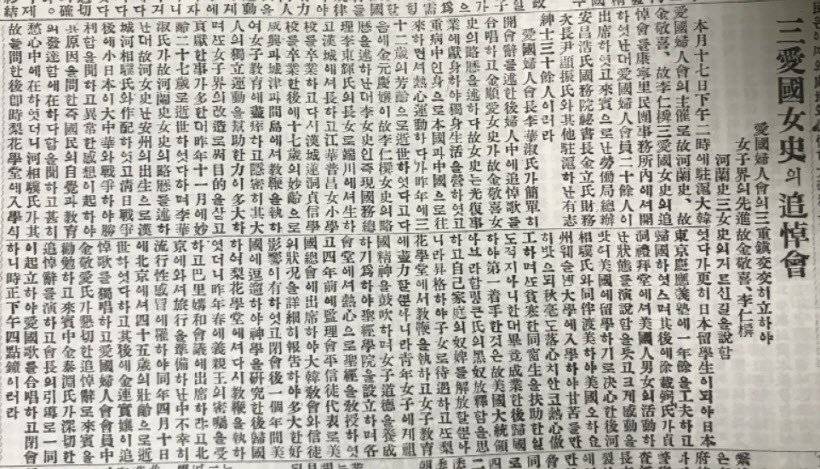

고종이 1919년 1월 21일 갑작스럽게 승하하면서 무산됐던 파리강화회의 한국 대표 파견 계획이 재추진되면서, 여성계에서는 김란사를 파리에 보내자는 움직임이 일었다.

독립운동가 황에스터(1892~1971)는 서울신문이 발행한 월간지 '신천지' 1946년 3월호에 쓴 '3·1운동과 여성의 활약'이라는 글에서 "나는 조선 안 여학생을 단합하여 운동을 일으키고 파리회의에 하란사씨를 파견할 기금 모집을 할 겸 귀국했다"며 "파리회의에 우리 대표를 보낸다 하니까 돈을 낸다 의류를 낸다 노리개 화장품을 내놓는다 야단이었다"고 했다.

황에스터는 일본 유학 중인 1919년 2월 귀국해 3·1운동 이후 평양에서 김란사를 파리로 파견할 비용을 모금했고, 같은 해 3월 19일 기금을 전하려다 서울에서 체포됐다.

파리로 향하던 김란사의 갑작스러운 죽음은 지금까지도 명확하게 풀리지 않은 의문이다.

대한민국 임시정부 기관지 '독립신문' 1920년 1월 22일자에 실린 애국부인회의 김란사 등 세 애국여사 추도회 기사에는 그가 1919년 봄 고종의 다섯째 아들 의친왕의 밀칙으로 파리강화회의에 출석하려고 중국 베이징에서 여행을 준비하던 중 유행성 감모(감기)에 걸려 세상을 떴다고 나온다.

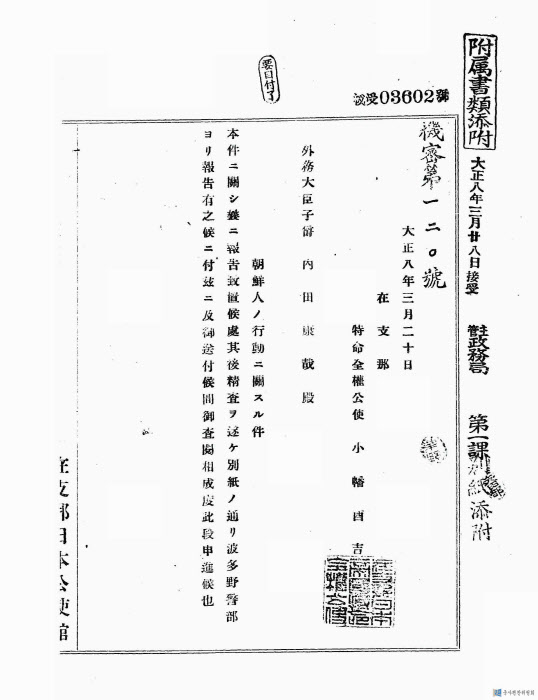

이원규 작가가 발굴한 베이징 일본영사관의 김란사 사망 관련 보고서도 현지 중국신문을 인용해 유행성 감기가 사인이라고 했다.

하지만 세간에는 독살설도 퍼졌다.

미국 내 한인교포들이 발행한 '신한민보'는 1919년 4월 24일자 신문의 김란사 부고 기사에서 '그 사유는 도무지 알 수 없는 일인바'라고 보도했다.

김동성도 앞서 경향신문 글에서 '일본인 앞잡이에게 살해를 당했다고 하나 그 진상은 오리무중에 파묻혀 밝혀지지 않았다'고 썼다.

조선일보 기자였던 최은희(崔恩喜·1904∼1984)도 생전에 김란사에 대해 쓴 글을 통해 '장례에 참가했던 미국 성공회 책임자 베커에 의하면 시체가 시커먼 게 독약으로 인한 타살로 추측된다고 말했다'고 전했다.

또 최은희는 같은 글에서 장례를 치르기 위해 베이징에 온 하상기가 '베이징에 가는 도중 봉천에서 어떤 동지를 만나 속뜻을 이야기한 게 오히려 그녀가 위해를 입은 원인이 됐다'고 한탄했다는 소문이 파다했다고도 썼다.

3·1운동 전후로 일본의 탄압이 더욱 거세진 당시 상황을 고려하면, 김란사의 독살설은 뚜렷한 증거가 부족하다는 이유로 지나칠 수 없는 좀 더 검증이 필요한 역사과제다.

출생지 또한 명확하지 않다. 국가보훈처 독립유공자공훈록은 '독립신문' 1920년 1월 22일자 기사를 근거로 김란사의 출생지를 평안남도 안주라고 기록하고 있으나, 유족들은 평양 출신이라고 주장하고 있다.

안주에서 태어나 평양으로 이주했을 가능성도 있다.

김란사가 미국 오하이오 웨슬리언대학에서 취득한 한국 여성 첫 '문학사'(Bachelor of Literature) 학위는 최근까지 쓰인 상당수 글에서 현재 통용하는 문학사(Bachelor of Arts)로 다르게 표기하고 있다.

인천시여성단체협의회가 2008년 펴낸 '역사 속의 인천 여성'에서 '하란사'로 소개된 김란사 이야기는 미국 유학 과정, 문학사 학위 취득 시기, 중국 망명 등 틀린 내용이 허다하다.

김란사와 하상기 부부를 인천 개항장의 '도시서사자원'으로 활용하자고 제안한 김창수 인천연구원 부원장은 "선각자적 여성인 김란사와 인천감리 하상기 이야기는 교차구조로 극적 구성이 가능한 콘텐츠이지만, 아직 기초연구가 미비하다"며 "연구를 통한 체계적인 정리가 필요하다"고 말했다.

/박경호기자 pkhh@kyeongin.com