일제 침략 가속화에 한국인 노동자들 '해외로' 강화 출신 형제도 1905년 멕시코行

고임금 커녕 처참한 노예생활… 고생끝 '자유몸'불구 나라 뺏겨 돌아갈 곳 없어져

김윤원 '대한인국민회 메리다지방회' 초대 총무 활동 독립자금 모금·한글학교 세워

형 세원 1921년 쿠바로 이주 임시정부 지원 이어가… 정부 공로 인정 표창등 수여

한국인들은 먹고 살길을 찾기 위해 미국 하와이와 멕시코 등으로 떠났다.

1902년 12월 22일 한국인 노동자를 실은 배가 인천 제물포항을 떠난 이후 3년여 동안 65차례에 걸쳐 8천500여명에 달하는 한국인이 미국 하와이와 멕시코 등지로 이주했다.

낯선 땅에 터를 잡은 이들은 하루종일 고된 노동에 시달려야만 했다.

힘든 시간을 보내면서도 나라를 생각하는 마음을 잃지 않았다. 이들은 나라의 독립을 위한 자금을 보내고, 후손들이 나라를 잊지 않도록 교육에도 힘썼다.

초기 해외 이주민 대부분이 하와이로 향했기 때문에 멕시코 이민자들의 독립운동사는 그리 주목받지 못했다. 그러나 멕시코 이민자들도 하와이 이민자 못지않게 활발한 독립운동을 전개했다.

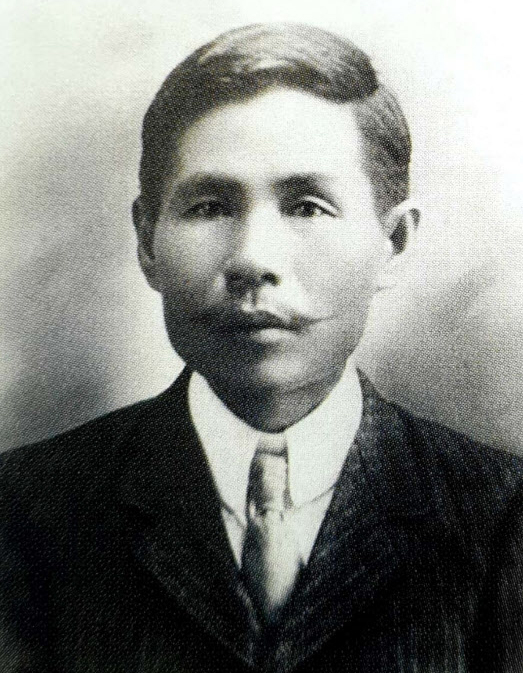

인천 강화 출신인 김세원(1870~?)·윤원(1877~1920) 형제가 바로 멕시코 이민자 독립운동의 중심에 서 있었다.

그러나 이들의 고향인 인천에서 김세원·윤원 형제는 사실상 잊힌 존재다.

인천의 독립운동가로서 이들의 생애와 독립운동 궤적에 대한 깊이 있는 연구가 요구되고 있다.

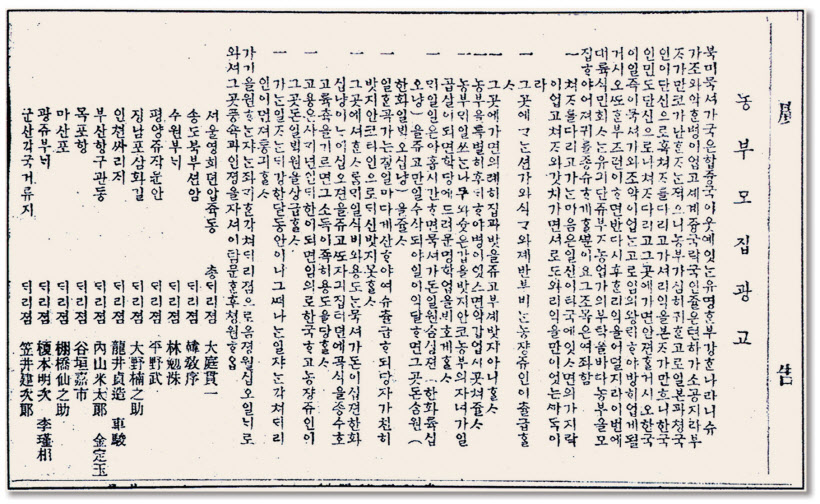

'북미 멕시코국은 미합중국과 이웃한 문명 부강국이니 수토(水土)가 아주 좋고 기후도 따뜻하며 나쁜 병질이 없다는 것은 세계가 다 아는 바다. 그 나라에는 부자가 많고 가난한 사람이 적어 노동자를 구하기 극히 어려워 근년에 일(日)·청(靑) 양국인이 단신 혹은 가족과 함께 건너가 이득을 본 자가 많으니 한국인도 그곳에 가면 반드시 큰 이득을 볼 것이다. 한국과 멕시코는 통상조약을 체결하지 않았으나 최혜국으로 대우할 것이다.'

1904년 12월 24일 황성신문에 게재된 광고 내용이다.

당시 광고를 실은 회사는 일본에 본사를 둔 대륙식민회사 한국지부다. 영국계 멕시코인 존 마이어스(John G. Mayers)는 '에네켄(henequen)' 농장이 노동자를 구하지 못해 어려움을 겪자 조선인의 멕시코 이민을 추진했다.

에네켄은 밀가루 포대를 묶는 끈과 선박용 밧줄의 재료로 사용됐다. 19세기 말부터 에네켄에 대한 수요가 급증했지만, 당시 멕시코 노동 계층이었던 마야인의 생산성으로는 소비자들의 요구를 맞추기 어려웠다.

이에 에네켄 농장주들은 조선인을 노동자로 채용할 계획을 세우고 있었다.

대륙식민회사는 손쉽게 목표 인원을 모을 수 있었다. 당시 대륙식민회사는 노동자들에게 하루에 최대 3원을 지급한다고 광고했다. 당시 한국인 근로자 하루 임금이 85전임을 고려하면 3배가 넘는 금액인 셈이다.

이들은 대륙식민회사에 한 가족당 4파운드(독신자 1파운드)를 내고 멕시코행 배에 올랐다. 당시의 금 30g의 가격은 4파운드였는데, 한국인 노동자들은 현재 1천126파운드(약 165만원)에 달하는 거금을 지불하고 멕시코로 이주했다.

1905년 4월 4일 영국 선적의 '샌 일포드(S.S.Ilford)'호는 인천항을 떠나 멕시코로 출발했다. 당시 인천주재 일본영사였던 가토 모토시가 일본 외무성에 보낸 보고서에 따르면 이 배에는 1천33명의 조선인이 타고 있었다. 이 중에는 김세원·윤원 형제도 있었다.

이들은 일본 요코하마를 거친 38일간의 항해 끝에 멕시코 남부 살리나크루즈 항구에 도착했다.

이곳에서 하루를 머문 그들은 멕시코 유카탄주로 기차를 타고 이동해 그곳에서 에네켄 농장에 보내졌다. 1906년에 멕시코 유카탄주 대농장의 주인이었던 라파엘 페온이 유카탄주 지사에 보낸 보고서를 보면, 당시 유카탄주의 16개 구역 가운데 14개 구역에는 모두 32개의 농장이 분포했다.

멕시코에서의 생활은 이들이 꿈꾸던 것과 달랐다. 사실상 노예 신분으로 멕시코로 이주한 것이었기 때문이다. 당시 멕시코 에네켄 농장은 채무노예제도 형태로 운영됐다.

형식적으로는 자유고용계약이지만, 실제로 대농장주에게 채무가 있는 노예 형태로 일하게 되는 것이다. 이에 따라 채무를 다 갚기 전에는 거주 이전에 자유가 없고, 농장주 간 매매도 이뤄졌다.

참고 견디며 일했지만, 임금을 주지 않는 것은 물론 임대주택과 식량도 직접 돈을 주고 구매해야 했다. 대부분 노동자는 일할수록 빚만 늘어나는 나락에 빠졌다.

황성신문은 1905년 7월 29일 자 사설을 통해 당시 한인들의 처참한 생활상을 다음과 같이 소개했다.

"멕시코 원주민인 마야족의 노예 등급은 5∼6등급, 한인 노예는 7등급으로 가장 낮은 값이다. 조각난 떨어진 옷을 걸치고 다 떨어진 짚신을 신었다. 아이를 팔에 안고 등에 업고 길가를 배회하는 한국 여인들의 처량한 모습은 가축같이 보이는데 눈물 없이는 볼 수 없는 실정이다. 농장에서 일을 제대로 하지 못하면 무릎을 꿇리고 구타해서 살가죽이 벗겨지고 피가 낭자한 농노들의 그 비참한 모습을 차마 눈뜨고 볼 수 없도다. 통탄, 통탄이라."

이 신문은 7등급 노예로 전락한 한인들의 참상을 보도하고, 이틀 후 고종의 이민정책을 비판하는 사설도 게재했다.

당시 고종은 눈물을 흘리며 송환 계획을 세웠지만, 일본의 방해 때문에 수포로 돌아갔다고 한다. 이 기사로 더는 멕시코에 노동자를 보내지 않았고, 110년 전 사기극은 그렇게 단 한 차례로 막을 내렸다.

4년의 계약 기간이 끝나고 자유의 몸이 됐지만, 이들은 돌아갈 곳이 없었다.

1905년 8월 을사늑약으로 대한제국이 외교권을 빼앗기면서 나라가 사라졌기 때문이다. 이민자들은 가족이 있는 자신의 조국으로 돌아가기 위해 독립운동을 시작했다.

1909년 8월 멕시코 이주민들은 당시 한인들의 중심지였던 유카탄주 메리다시에서 '대한인국민회 메리다지방회'를 설립한다.

대한인국민회는 헤이그 특사였던 이상설이 미국에 사는 한인 동포단체의 통합을 요청하면서 만들어진 '협성협회'를 기반으로 하고 있다.

멕시코 이민자들 가운데 김윤원 등 일부는 4년의 계약 기간이 끝나기 전 남은 채무를 모두 지급해 풀려났다. 이들은 미국 샌프란시스코에 있던 대한인국민회 총회와 교류하면서 메리다지방회 창립을 준비했고, 모든 이민자의 계약이 끝나자 메리다지방회를 만들었다.

당시 대한인국민회가 발행하던 신한민보에서는 초기 회원은 314명이었다고 한다.

김윤원은 메리다지방회의 초대 총무·재무로 선출되면서 독립을 위한 활동을 본격적으로 시작한다.

1917년 메리다지방회는 미주지역 독립운동의 대부인 안창호가 멕시코를 방문하자 미화 2만4천달러를 모금해 전달했다. 독립기념관 한국독립운동사연구소 김도형 책임연구위원은 "1910년 멕시코 혁명이 일어나면서 당시 (멕시코) 국내 정세는 매우 혼란스러웠다.

이에 따라 한국인 노동자들은 일자리를 잃는 등 경제적으로 매우 어려운 상황에 부닥쳤음에도 나라의 독립을 위한 자금 지원을 아끼지 않았다"고 설명했다.

멕시코 이주민들은 자신의 고생을 대물림하지 않겠다는 마음으로 후손에게 모국어와 스페인어를 가르치고, 독립정신과 정체성을 확립하기 위해 한글학교를 세웠다.

멕시코 오학기나로 이주한 김윤원은 현지 한국인들과 함께 '일신학교(日新學敎)'를 설립한다. 일신학교는 70~80명의 아이들이 공부하는 소학교와 20명의 청년이 배우는 야학교로 구성됐다.

한인 지역 사회에서 활발하게 활동하던 김윤원은 1920년 맹장염으로 숨을 거둔다. 그가 타계하자 신한민보에서는 그의 유족을 돕기 위한 모금 운동을 벌였다. 김윤원이 멕시코 한인사회에 끼친 영향이 크다는 것을 알 수 있는 대목이다.

김윤원의 형인 김세원은 1921년 경제적 어려움을 해결하고자 쿠바로 이주했다.

1차 세계대전이 끝나면서 설탕값이 폭등하게 되고, 사탕수수 재배가 기간 산업이었던 쿠바 노동자들의 임금도 상승했기 때문이다.

그와 함께 쿠바로 넘어간 멕시코 이민자는 300여명에 달한다. 그는 1923년 쿠바 카르데나스 지방에서 강흥식, 허영보 등과 함께 대한인국민회 카르데나스 지방회를 설립한다.

쿠바에는 모두 3개의 대한인국민회가 조직돼 중국 상하이(上海)에 있는 임시정부에 독립자금을 보냈다.

쿠바 이민자 임천택이 1954년 발간한 '쿠바이민사'에 따르면 이들이 1938년부터 1945년까지 8년 동안 임시정부에 보낸 성금은 1천489원 70전에 달한다.

1930년대 쌀 1㎏ 가격이 25전임을 고려하면 큰 금액은 아니었지만, 임금 노동자가 대부분이었던 이민자들은 모든 것을 아껴가면서 조선의 독립을 위한 자금을 보낸 것이다.

임시정부 주석이었던 김구는 백범일지에 '하와이와 멕시코, 쿠바 등지의 교포에서 편지로 금전적 도움을 얻어 이봉창 의거 계획을 세울 수 있었다'고 적었다. 해외 이주민이 보낸 독립자금이 큰 힘이 된 것이다.

김세원과 김윤원은 해외에서 독립운동자금을 지원한 공로를 인정받아 2015년과 2016년 각각 건국포장과 대통령표창을 받았다. 하지만 이들이 한인회에서 활동한 기록만 남아 있을 뿐, 구체적인 자료는 전혀 없는 상황이다.

한국이민사박물관 신은미 관장은 "김세원·윤원 형제가 이민 2세들을 위한 학교를 세우고, 한인회에서 독립운동자금을 보낸 것을 고려하면 더 다양한 활동을 했을 것으로 추정된다. 하지만 우리나라와 교류가 없던 기간이 길어서 사실상 자료 발굴이 어려운 상황"이라며 "관련 연구를 진행하기 위해 적극적으로 나설 필요가 있다"고 지적했다.

/김주엽기자 kjy86@kyeongin.com

![[독립운동과 인천·(17)]백범일지 톺아보기·(下)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201906/2019062601002033800099711.jpg)