1910년 대한제국 치욕적 합병 소식

생도 한데모여 통곡 '아오야마의 …'

독립군단 지휘관 활약 펼친 지청천

김경천, 후배들 '정신적 지주' 역할

조선소년군등 민족운동 앞장 조철호

#변절자 혹은 투사로 역사에 남은 군인들

일본은 헤이그 특사 사건을 빌미로 1907년 여름 고종을 강제로 퇴위시키고, 순종이 즉위하는 동시에 대한제국 군대를 해산했다.

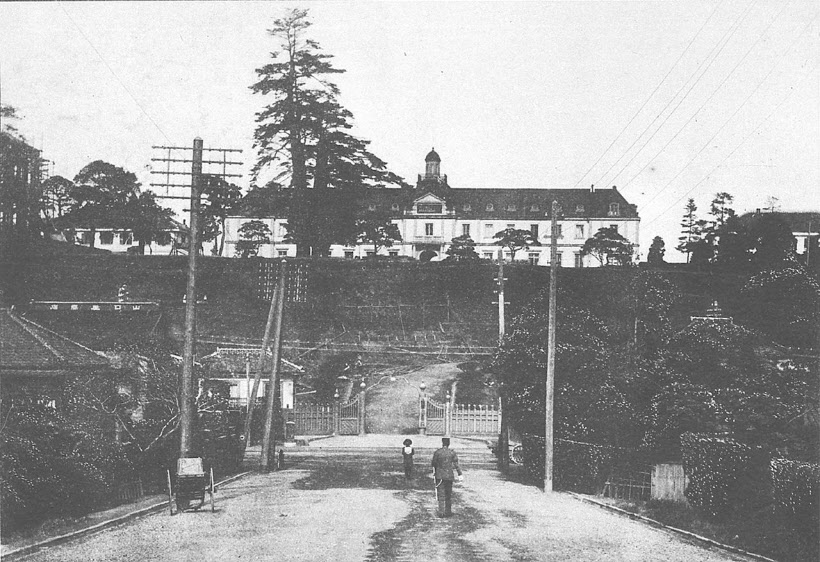

군대가 없어졌어도 명맥만 남은 군부의 장교를 양성하는 대한제국 무관학교는 아직 삼청동에 남아있었다.

그렇게 저물어 가는 나라의 마지막 무관생도는 50명 남짓이었다.

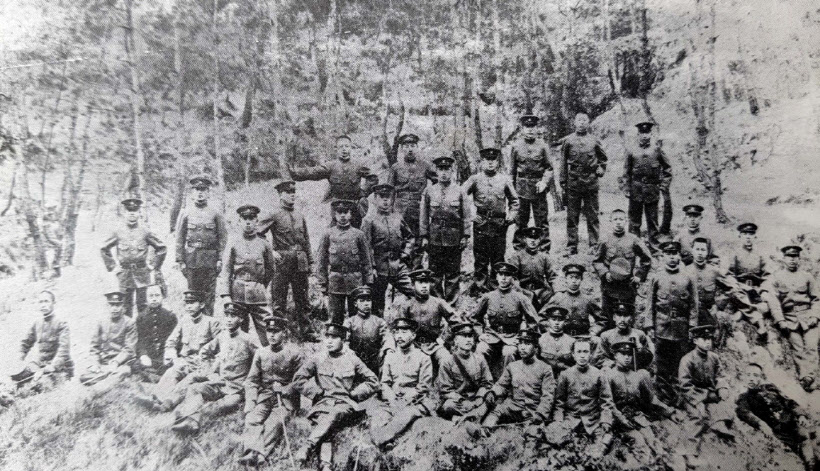

대한제국 무관학교는 한일 강제병합을 앞두고 1909년 여름 폐교됐다. 그해 가을 무관학교 생도 가운데 44명이 순종의 명으로 일본 육군사관학교의 전 단계인 육군중앙유년학교에 편입됐다.

그리고 이듬해에 결국 대한제국이 일본에 치욕적으로 합병됐다는 소식을 접한 마지막 무관생도들은 일본 학교의 눈을 피해 도쿄 아오야마(靑山) 묘지에 모여 통곡하며 맹세했다.

일본이 가르쳐주는 대로 군사교육을 받고, 훗날 조국이 부르면 독립전쟁에 나서자고 결의했다.

특히 일본 육군중앙유년학교 재학생들의 정신적 지주였던 선배 김경천(김광서·1883∼1942)은 후배 지청천(지석규·1888~1957), 홍사익(1889~1946), 이응준(1890~1986)을 요코하마로 불러 "조국이 부르는 날 함께 탈출해 한 몸을 조국 독립에 바치자"고 결의를 다졌다.

이후 일본군 장교로 임관한 대한제국의 마지막 무관생도는 33명이다. 이 가운데 독립운동을 위해 일본군에서 망명·탈출을 감행한 사람은 지청천, 조철호(1890~1941), 이종혁(1892~1935), 이동훈(1890~1920) 등 4명뿐이다.

홍사익, 이응준을 비롯한 나머지 대다수는 '아오야마의 맹세'를 잊고 친일의 길을 걸었다.

3·1운동과 대한민국 임시정부 수립 100년이 되는 지금, 당대 엘리트였던 이들의 행적을 살피다 보면 '어떠한 삶을 선택했어야 했는가'라는 질문을 여전히 던질 수 있다.

뒷날 광복군 사령관이 되는 지청천 장군은 1914년 말 임관해 제1차 세계대전에 참전했다.

1919년 3월 만세운동이 전국으로 번져 나가자 독립전쟁에 투신할 시기라고 판단한 지청천은 그해 선배 김경천과 탈출했다.

수원에서 북행 기차를 타고 압록강을 건너 단둥에 도착했고, 열흘을 걸어 서간도 신흥무관학교에 도착했다. 일본 육사 출신 지청천은 신흥무관학교 교관을 지내며 의열단원과 독립군을 길렀다.

지청천은 남만주 독립군 진영의 최고 지휘자인 서로군정서 사령관으로 임명됐다. 북만주 일대에서 전공을 세우고 대한독립군으로 통합한 독립군단의 실질적인 지휘관으로 활약했다.

지청천은 러시아, 서간도 등지에서 온갖 고초를 겪으면서도 독립군단을 이끌었다.

1940년 지청천은 임시정부 소속 한국광복군 총사령관에 임명돼 중국 대륙 곳곳에 흩어진 동포와 다른 노선의 독립군을 모았다.

해방을 맞은 광복군 총사령관 지청천은 귀국 후 국군 창설의 주도권을 갖지 못했다.이미 국군은 이응준을 대표로 하는 일본군과 만주군 출신 인사들을 중심으로 꾸려지고 있었다.

제암리 은폐 주역이 아꼈던 이응준

홍사익 '조선인으로 출세' 상징 인물

전범재판서 1946년 교수형 처해져

"그들의 삶 한국 근현대사 영욕 담겨"

지청천의 동기생 이응준은 일본으로 유학 간 마지막 무관생도를 대표하는 인물이었다.

용모가 수려하고, 체력, 학교 성적, 통솔력까지 탁월했다고 한다.

친화력도 무척 좋았고, 관운 또한 좋아서 일본군 대좌까지 승진했다. 해방 이후 미군정의 요청으로 국방경비대를 창설했고, 1948년 정부 수립 이후에는 초대 육군 참모총장에 올랐다.

하지만 이응준은 1919년 봄 경성에서 지청천과 김경천을 만나 탈출계획을 세울 때 미온적이었고, 결국 서간도 탈출에 동행하지 않고 배신했다.

이응준은 당시 조선군 사령관 우쓰노미야 타로(宇都宮太郞)가 아끼는 부하였다. 우쓰노미야는 제암리 학살사건 은폐의 주역이다. 친일 장교 이응준을 중심으로 국군이 창군하면서 일본군과 만주군 출신 후배들이 중용됐다.

홍사익은 대한제국 마지막 무관생도 가운데 유일하게 장군이 됐다. 홍사익은 김경천이 지청천, 이응준과 '함께 탈출해 투쟁하자'고 지목했던 후배였다.

그는 일본 육군중앙유년학교 유학 시절에도 조선인 중 가장 성적이 좋았고, 전체를 통틀어서도 우등생으로 졸업했다. 육사를 나와 엘리트 장교들만 진학하는 일본 육군대학까지 나왔다.

지청천은 일본군 장교로 탄탄대로를 걷던 홍사익이 관동군에 복무할 당시 밀사를 보내 "독립전쟁에 참여하라"고 권유했으나, 끝내 거절당했다.

홍사익은 일본이 '조선인도 이렇게 출세할 수 있다'는 것을 내세우는 상징적 인물이었다.

홍사익은 1941년 3월 소장으로 승진하며 히로히토(裕仁) 일왕에게 '장군도'를 받았다. 중장까지 오른 홍사익은 필리핀에 있는 포로수용소 소장을 지내다가 일본의 패전으로 연합군에 전범으로 체포됐다.

포로를 학대한 혐의 등으로 전범재판에서 사형 선고를 받아 1946년 9월 교수형에 처해졌다.

이종혁은 임관 후 연해주에 출병해 조선인 독립투사에 대한 사살 명령을 내리기도 했지만, 결국 군대를 탈출해 만주에서 독립군으로 활약하다 1935년 쓸쓸한 최후를 맞았다.

조철호도 일본군 장교로 복무하면서 독립운동에 연루돼 감옥에 갇혔다가 나온 이후 조선소년군(보이스카우트)을 창설하는 등 민족운동에 앞장섰다.

조철호는 6·10 만세운동으로 또다시 구속됐고, 이후에도 독립운동을 이어가다 1941년 갑자기 쓰러져 숨을 거뒀다.

김석원(1893~1978), 신태영(1891~1959) 등은 일본군 장교로 해방을 맞아 국군 창설에 참여했다.

염창섭(1890~1950)의 경우, 1924년 전역하고, 교토 제국대학 경제학부를 나와 조선총독부에서 일했다. 육사와 제국대학을 졸업한 엘리트 염창섭은 만주국 고급관리로 승진했다.

이원규 작가는 최근 펴낸 일제강점기 무관 15인의 약전 '애국인가 친일인가'(범우사)를 통해 대한제국 마지막 무관생도들의 생애를 조명했다.

앞서 이원규 작가는 이들의 이야기를 소설로 풀어낸 '마지막 무관생도들'(푸른사상)을 출간하기도 했다.

이원규 작가는 "마지막 무관생도들은 친일과 항일이라는 두 가지 길로 극명하게 갈렸고, 친일이라는 타협과 굴종의 길을 선택한 사람들이 훨씬 많다"며 "그래도 끝까지 절조를 지킨 지사들이 있어서 이 나라 현대사가 덜 부끄럽다. 그들의 삶에는 한국 근현대사의 영욕이 고스란히 들어있다"고 말했다.

/박경호기자 pkhh@kyeongin.com 일러스트/성옥희기자 okie@kyeongin.com