#'한국판 베벌리힐스' 꿈꿨지만…

건교부·LH, 중·대형 위주 건설… '소형' 설자리 잃어

종사자 71% 차지하는 20~30대, 타지역 거주 76.37%

#'우수 인력' 절박한 기업들

지자체장 '부지개발권' 없어 지역민 필요로 이용 불가

임창열 前 도지사 "국토부등 모든 부처 머리 맞대야"

수도권의 몇 남지 않은 녹지, 온통 배 밭 뿐이던 판교가 자급자족 신도시로의 개발을 선언하며 갖은 역학관계를 헤쳐나간 과정은 그리 녹록지 않았다.

그 수고로움 덕일까. 취재진이 만난 대다수 행정가, 기업인들은 판교가 나름 기대치를 뛰어넘는 성공을 거뒀다고 평가했다.

특히 숱한 반대와 불안한 전망 속에서 미련할 만큼 고집스럽게 애초의 계획대로 도시를 설계한 것이 큰 밑거름이 됐다는 게 중론이다.

하지만 우리는 판교를 한꺼풀 더 깊숙이 들춰 봤고, 그 속살에서 '절반의 성공'이라는 차가운 현실과 마주했다.

우선 판교는 주거정책에서 실패했다. 판교 테크노밸리에서 일하지만, 정작 판교에선 살지 못하는 게 이곳을 구성하고 있는 인력들의 현실이다.

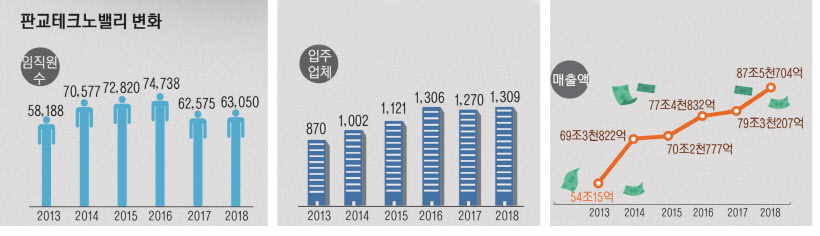

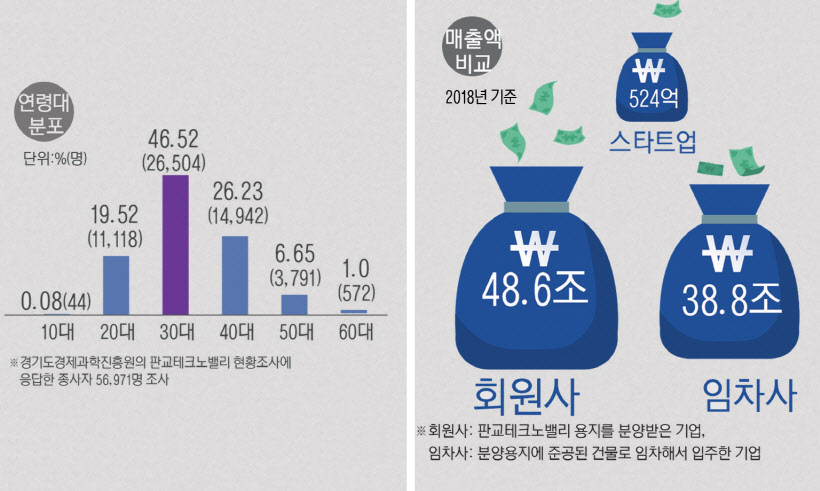

2016년 기준, 판교 테크노밸리 종사자 중 20~30대가 71%를 차지한다.

거주지를 조사해보니 전체 종사자 중 76.37%가 성남시를 벗어나 살고 있었다. 경기 남부에서 34.27%가, 서울에서 33.51%, 인천에서 4.40%가 판교에 직장을 두고 있지만 '타지'에 거주했다.

이후에도 크게 달라지지 않아 2017년에는 62.98%가, 2018년에는 68.13%가 다른 곳에 살면서 출퇴근을 했다.

판교의 주거정책은 왜 테크노밸리와 유기적으로 연결되지 못했을까.

판교의 주택공급은 건설교통부와 LH가 전담했다. 애초에 판교의 성공을 내다보지 못했던 두 주체가 판교 테크노밸리의 주류를 이끄는 20~30대 젊은 인력들이 살만한 공간을 종합적으로 설계하지 못한 건 필연에 가깝다.

당시 건설교통부와 LH가 세운 판교 주택정책의 목적은 강남의 고급주택 수요를 끌어들이겠다는 데 있었고, 그렇다 보니 '한국의 베벌리힐스'를 표방하며 주택을 설계했다.

그 결과 25~40평형대의 중·대형 주거형태 위주로 건설을 계획했고 젊은 세대가 일과 주거를 병행할 수 있는 18평 이하의 소형 주택은 설 자리가 없었다.

판교의 취약점 또 하나, 산업과 연구소는 있지만 학교가 없다. '산학연'이 제대로 운용되지 않는 것이다. 이렇게 되면 우수 연구개발 인력을 창출하는 시스템이 부재하기 때문에 기업들이 구인을 위해 절박하게 뛰어야 한다. 절반의 실패로 평가받는 요인이다.

처음부터 그랬던 건 아니었다. 경기도가 판교를 구상할 땐 서울 및 경기도권 우수 대학의 유치를 통한 산학연이 강조됐다.

미국 실리콘밸리의 바탕에 '스탠퍼드 대학'이 있듯 판교도 원활한 인력 수급과 활발한 연구지원을 위해 대학 등 교육기관과의 연계를 중요하게 여겼다.

실제로 초기 경기도의 판교 구상안에는 입주 예상 벤처업체 부지로 62만5천여평, 입주희망 기업연구소 부지로 21만6천여평, 수도권 대학의 벤처관련 학과 이전부지로 14만8천여평 등이 담겨있었다.

수도권 10개 공과 및 전문대학원들이 경기도에 공식적으로 입주를 희망하기도 했다.

이 같은 의견은 당시 산업자원부와 정보통신부도 동일해, 벤처기업 신규입주로 30만평, 기존 벤처업체의 이전 또는 확장 수요 17만5천여평, 수도권 대학의 관련학과 및 대학원 이전 부지 15만평 등을 각각 제시했다.

이 같은 현상은 당시의 판교 개발규모가 '20만평'에 머물렀던 데서 원인을 찾을 수 있다. 국토 개발의 전권이 건설교통부(지금의 국토교통부)에만 집중돼 있어 지역민의 필요에 따른 개발이 불가능했다는 얘기다.

실제로 법은 상당히 딱딱한 규제로 둘러싸여 있다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따르면 '국가계획, 광역도시계획 및 도시·군계획의 관계'를 규정하면서 광역도시계획 및 도시·군 계획은 국가계획에 부합돼야 하며 광역도시계획 또는 도시·군계획의 내용이 국가계획의 내용과 다를 때에는 국가계획의 내용이 우선한다고 정했다.

또 중앙행정기관의 장이나 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 면적 이상의 구역 등을 지정하거나 협의하여야 하며 지방자치단체의 장은 국토교통부 장관의 승인을 받아야 한다고 명시했다.

판교 개발을 주도했던 임 전 지사도 이 문제를 가장 강하게 꼬집었다.

"국토교통부는 '주택공급' '집값 안정'만을 목표로 하는 조직이다. 반면 지자체장은 주택공급·집값 안정 외에도 일자리, 상권, 문화공간, 교육시설 등 주민의 삶 전반을 고민해야 하는 종합행정을 한다. 이미 제한적인 성격을 가진 조직이 도시 개발의 전권을 쥐고 흔드니, 종합적인 도시가 탄생할 수 없다. 지금이라도 법을 바꿔, 지자체 중심으로 국토부, 산자부, 기재부 등 모든 부처가 함께 머리를 맞대는 방식으로 국토개발이 이뤄져야 한다."

당시 임 전 지사와 함께 판교 개발의 실질적 역할을 담당했던 이재율 전 경기도부지사 (당시 정책기획관)도 아쉬움을 토로했다.

"만약에 원래 계획대로 판교 테크노밸리를 100만평에 지을 수 있었다면, 지금 문제로 돌출되는 주거, 산학연, 주차 등의 다양한 문제가 많은 부분 해소됐을 것"이라며 "(경기도가) 당장의 성과보다 10년을 미리 바라다봤기 때문에 20만평이라도 받아 지금의 판교를 만들 수 있었다. 국토개발은 반드시 장기적 관점에서 바라보는 혜안이 필요하다."

/기획취재팀

■도움주신 분들

임창열 킨텍스 대표이사, 손학규 바른미래당 대표, 이재율 前 경기도행정1부지사, 이상후 前 LH 부사장, 김동욱 와이즐리 대표, 오세일 이너보틀 대표, 오보영 이트너스 이사, 엄정한 컴퍼니B 대표, 경기도경제과학진흥원, 성남시, 성남산업진흥원, 판교박물관

■기획취재팀

글: 공지영차장, 신지영, 김준석기자

사진: 임열수부장

영상 : 강승호기자, 박소연 기자

편집: 안광열차장, 장주석, 연주훈기자

그래픽: 박성현, 성옥희차장