마젤란 3년걸린 '세계일주' 오늘날 48시간안에

1903년 라이트 형제, 36m 비행후 '압도적 단축'

1차 세계대전 기간 유럽 '군용기'로 폭발적 보급

전쟁 통해 빠른 발전… B-29, 일본에 원폭 투하

전투기 기술 도입… 민간항공 '점보기 시대'로

보빙사 일행은 인천 제물포항에서 배를 타고 일본 요코하마를 거쳐 미국 샌프란시스코로 입항했고, 열차로 갈아탄 끝에 인천을 떠난 지 두 달여 만인 9월 18일 뉴욕에 당도했다.

2020년 4월 현재 인천국제공항에서 뉴욕 JFK공항까지는 대한항공이 운항하는 초대형 여객기 A380(에어버스)을 타면 직항으로 14시간20분이 걸린다. 인천~뉴욕 간 직항로는 약 1만1천㎞다.

두 달과 열네 시간, 137년 사이 세계를 이토록 좁힌 건 비행기다.

우리는 하루도 채 걸리지 않는 사이에 인천에서 뉴욕으로 이동하는 시대를 너무도 당연한 듯 여기는데, 코로나19 팬데믹(세계 대유행)으로 하늘길이 막힌 요즘은 '날지 못하는 인간'의 고립감이 어떠한지 뼈저리게 느끼게 된다.

세계적인 역사학자 유발 하라리(Yubal Harari)는 2015년 펴낸 '사피엔스'에서 지난 500년 동안의 과학혁명을 이렇게 설명한다.

'16세기 이전에는 지구를 일주한 인간이 아무도 없었다. 상황은 1522년에 바뀌었다. 마젤란의 배가 7만2천㎞를 항해한 끝에 스페인으로 돌아온 것이다. 항해에는 3년이 걸렸으며, 탐험대의 거의 전원이 희생됐다. (중략) 1873년에 쥘 베른은 필리어스 포그라는 부유한 영국인 모험가가 세계를 80일 만에 일주할 수 있을지도 모른다고 상상한 이야기를 썼다. 오늘날에는 중산층 정도의 수입이 있는 사람이라면 단 48시간 만에 쉽고 편안하게 지구를 일주할 수 있다.'

여기서 말하는 과학혁명의 핵심은 '시간의 단축'이다.

인류가 기원전 3천500년~3천년께 바퀴를 발명해낸 것도 작은 힘으로 빠른 시간에 물건을 나르거나 이동하기 위해서였다.

19세기 말 자동차 발명과 그 비슷한 시기 유럽에서 대중화된 자전거도 기원전에 등장한 바퀴로부터 이어진 과학혁명이다.

그리스 신화 속에서 태양 가까이 날아오르다 추락한 이카로스(Icaros)처럼 비행은 인간의 오랜 욕망이었다.

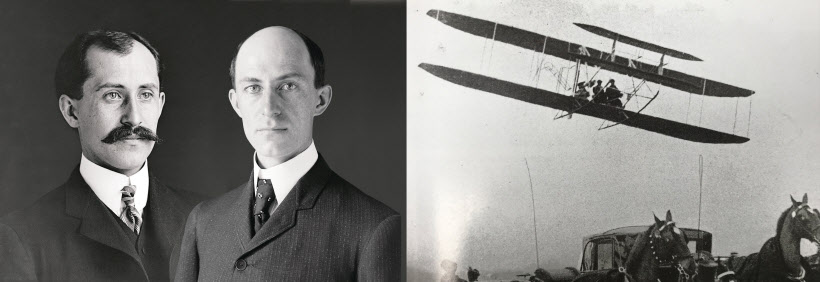

비행기 발명가로 널리 알려진 윌버 라이트(Wilbur Wright·1867~1912)와 오빌 라이트(Orville Wright·1871~1948), 이른바 라이트 형제는 정확히 설명하면 역사상 처음으로 '유인 동력 비행기'를 날리는 데 성공한 인물들이다.

자전거포를 운영하기도 했던 라이트 형제의 초기 비행기는 대부분 부품을 자전거에서 동원했다고 한다.

라이트 형제의 첫 비행기는 최대 출력이 12마력인 엔진을 동체에 달아 2개의 프로펠러를 가동하게 하는 날개 폭 12m에 길이 6m 크기의 '플라이어'(Flyer)다.

1903년 12월 17일 오전 처음 성공한 비행에서 11㎞/h 속도로 12초 동안 36m를 날았다.

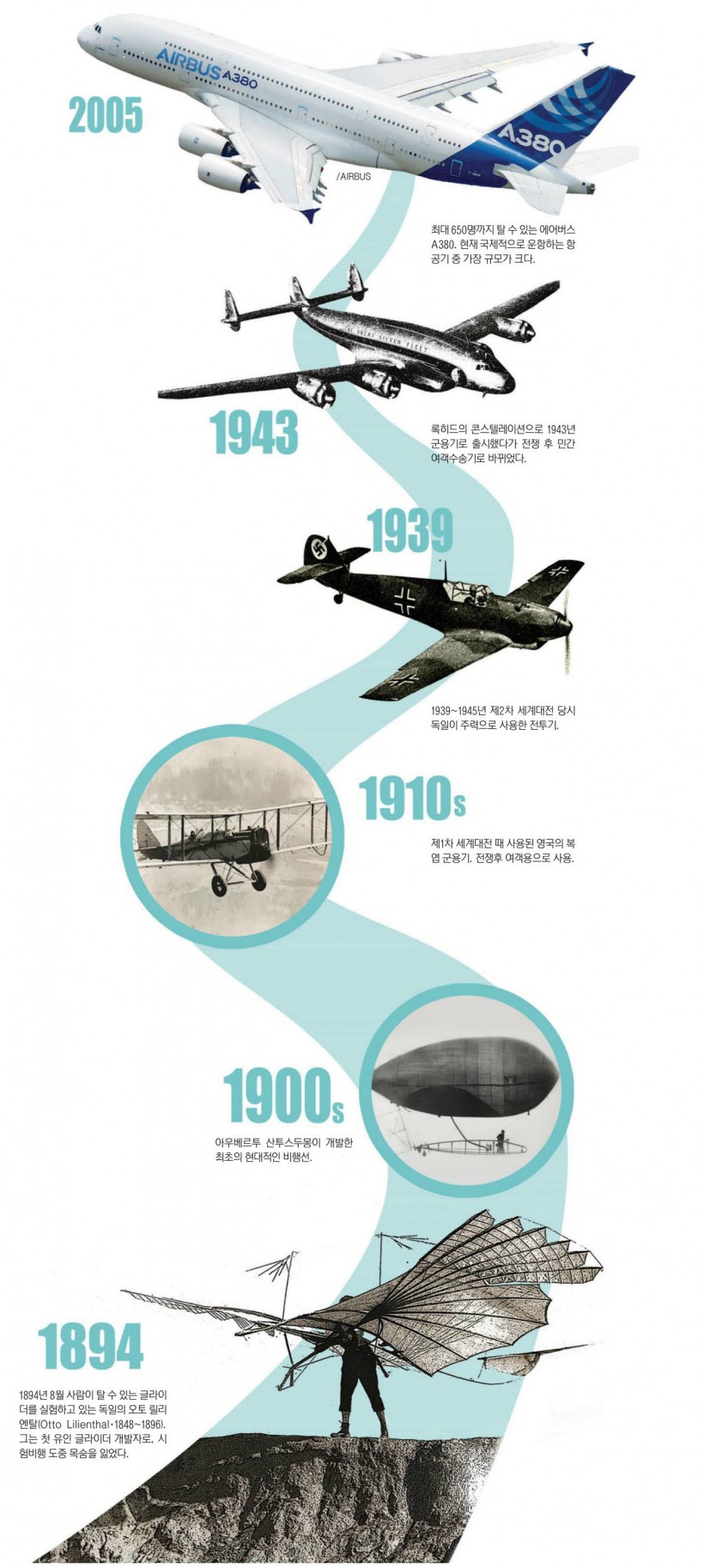

라이트형제 이전에도 하늘을 나는 사람들은 있었다. 1783년 최초의 열기구와 수소기구가 하늘에 떴고, 그해 11월 프랑스 파리에서 처음으로 사람이 탄 열기구가 22m를 날아올라 비행했다.

19세기 말부터 20세기 초까지는 공기보다 가벼운 기체를 이용해 떠오르는 비행선의 시대였다.

프랑스 파리에 살던 브라질인 아우베르투 산투스두몽(Alberto Santos-Dumont·1873~1932)이 비행선 개발자 겸 조종사로 유명했는데, 그가 1899년 길이 20m짜리 1인승 비행선으로 에펠탑 주위를 선회하는 게 파리에서 가장 큰 볼거리였다.

산투스두몽이 공중에서 주머니에 든 회중시계를 꺼내 시간을 보는 게 위험해서 당대 최고의 보석세공사 까르띠에(Cartier)가 고안해 전달한 시계가 바로 세계 최초의 '손목시계'다. 오늘날 명품 브랜드가 된 그 까르띠에도 결국은 하늘을 나는 데서 탄생했다.

라이트 형제를 필두로 한 동력 비행기가 상업성을 인정받은 때는 형제가 1908년 유럽으로 건너가 잇따라 시험 비행을 성공한 이후부터다.

비행기는 제1차 세계대전과 제2차 세계대전을 거치면서 '신기한 볼거리'에서 '전쟁의 주력'으로 실용화한다. 시험 비행으로 유럽을 순회한 라이트 형제의 목적도 결국은 군납품 계약이었다.

'브리태니커 백과사전'의 발행인 폴 호프먼(Paul Hoffman)이 2003년 쓴 '광기의 날개'를 보면, 1914년 제1차 세계대전이 발발했을 때 독일·프랑스·영국·이탈리아·러시아·오스트리아헝가리제국 등 유럽국가들이 보유한 항공기는 약 700대에 불과했다.

전쟁 초기에는 비무장 정찰기로 썼다. 그러다 한 조종사가 상대편 비행기에 권총을 쏘기 시작했고, 곧 비행기에 기관총을 달았다.

1914년 8월 독일군 타우베(Taube) 단엽기가 파리의 한 기차역에 소형 폭탄 5개를 투하하면서 '공중 폭격'도 시작됐다. 이때 프랑스 여성 1명이 사망해 첫 폭격의 희생자로 기록에 남았다.

제1차 세계대전이 끝날 무렵인 1918년, 라이트 형제가 유럽에서 시험 비행한 지 10년 만에 이탈리아에서 220마력의 엔진에 최대 속도 220㎞/h까지 낼 수 있는 군용기가 등장했다.

이 기간 전쟁 참여국이 생산한 군용기는 약 18만대다. 제1차 세계대전이 성장시킨 항공기술은 곧바로 민간수송분야에 적용됐다.

1919년 2월 독일이 2인승 정찰기를 개조한 복엽기로 정기여객노선을 개설했고, 4월부터 항공우편 수송을 시작했다.

그해 8월 영국도 런던~파리 간 정기 여객기를 띄웠는데, 런던에서 출발한 여객기는 구름 위에 솟은 에펠탑을 보고 목적지를 식별했다.

당시 비행사들은 육안으로 항공기를 몰아야 했다. 항공수송사업 경쟁은 위험을 무릅쓰고 야간비행까지 강행하게 했다.

'어린왕자'(1943)로 유명한 프랑스 소설가 생텍쥐페리(Antoine de Saint-Exupery·1900~1944)도 비행사 출신이다. 생텍쥐페리가 1931년 발표한 자전적 소설 '야간비행'을 보면 조종사들이 밤에 운전하는 것을 얼마나 힘겨워 했는지 알 수 있다.

'엄청난 바람에 맞서 왼쪽으로 몸을 기울인 그는 칠흑 같은 어둠 속에서도 여전히 떠도는 저 희미한 불빛이 무엇인지 알아내려고 애썼다. 그러나 그것은 빛도 아니었다. 짙은 어둠 속에서 감지되는 아주 미세한 어둠의 농도 변화이거나 눈이 피곤해서 생긴 착시 현상이었다.'

현재와 비슷한 모습의 근대적인 여객수송기는 1930년대 미국을 중심으로 탄생했다.

1933년 보잉사가 개발한 B-247(10석), 록히드사가 개발한 L-10(객석 10석)이 상용화됐고, 유나이티드항공사 등 여객기를 운항하는 항공사가 본격적으로 민간항공 노선을 운영했다.

여성들로 구성된 최초의 항공기 승무원도 이때 등장했다. 제2차 세계대전 직전까지 민간 여객기는 52석 규모까지 성능을 향상했다.

항공기술은 1939년 제2차 세계대전을 계기로 다시금 전환점을 맞았다.

참전국은 일일이 그 이름을 나열하기 어려울 정도로 소형화·고속화한 다양한 기종의 전투기와 폭격기를 경쟁적으로 개발해 전장에 투입했고, 어마어마한 파괴력으로 위협을 가했다.

비행기 속도를 700㎞/h 이상으로 끌어올린 '제트엔진'과 '레이더'가 제2차 세계대전 때 도입됐다.

미국 보잉사는 '슈퍼 하늘의 요새'(Super fortress)라 불린 폭 43m, 길이 30m에 무게가 64t에 달하는 당시 초대형 폭격기인 B-29를 개발했다. 미군이 히로시마와 나가사키에 원자폭탄을 투하한 폭격기가 바로 B-29다.

이 거대한 폭격기가 대형 민간 여객수송기의 뿌리다. 보잉사는 B-29 폭격기를 기본으로 설계한 여객기 377 스트라토크루저(Stratocruiser)를 1947년 7월 출시했다.

제2차 세계대전 이후 한국전쟁, 베트남전, 걸프전 등을 거치면서 각국 신형 전투기들의 성능이 극대화 되었다. 특히 1990년대 걸프전쟁은 영미권 국가의 F-14, F-15, F-16, 스텔스 전투기 등 최신 군용기의 성능 시험장이 됐다.

전쟁이 비행기의 성능을 비약적으로 끌어올렸다. 민간 항공기는 그 뒤를 따라가는 구조가 반복됐다.

1940년대 군용기에 도입된 제트엔진이 1950년대 들어서는 보잉의 B-707, 더글러스의 DC-8 등 민간 여객기에도 탑재됐다. 1960년대 말에는 제트엔진을 단 중·단거리 수송기가 전 세계에 보급되면서 기차여행보다 항공여행을 선택하는 사람이 늘었다.

현재 인천국제공항을 오가는 B-747(500여석), A380(650여석) 등 이른바 '점보기'는 여객기가 점점 대형화한 결과다.

수천년 동안 하늘을 날고자 했던 인류는 1903년 비로소 자신의 힘으로 비행하게 되었는데, 그 66년 뒤인 1969년 우주를 날아 달에 착륙했다.

인간이 욕망한 바는 결국 과학으로 실현되었고, 그 발전 속도는 인류조차 주체하기 힘들 정도로 빠르게 흐르고 있다. 특히 항공기술의 발전이 전쟁과 군비경쟁에서 비롯되었다는 점은 우리를 아프게 한다.

글/박경호기자 pkhh@kyeongin.com