첫 비행사 여성 권기옥·남성은 이윤호

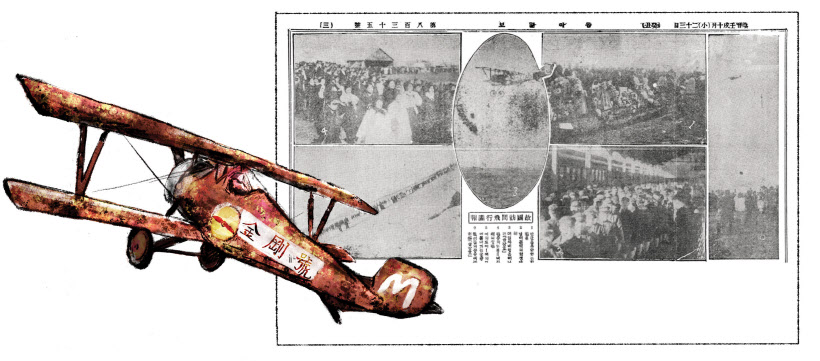

1922년 안창남 '금강호' 고국방문 비행

일본서 우수한 성적 면허 '스타덤' 올라

같은해 인천서 운행… 소감 수기로 남겨

그리 간단히 답할 수 있는 질문이 아니다.

한반도 상공의 첫 비행은 우리나라 사람이 아니었고, 우리나라 사람으로 처음 비행기를 조종한 인물과 처음으로 한반도 상공을 비행한 우리나라 조종사도 다르다.

한반도라는 '장소'에 방점을 두느냐, 한반도 사람이라는 '인물'에 방점을 두느냐에 따라 '최초 비행'의 주인공은 달라진다.

1903년 12월 17일 라이트 형제가 인류 역사상 처음으로 동력비행기를 타고 하늘을 나는 데 성공했다.

그 후 두달이 채 지나지 않은 1904년 2월 8일 인천 앞바다에서는 러일전쟁의 신호탄이 된 제물포해전이 발발했다.

비행기가 등장한 1900년대 초 한반도는 세계열강의 먹잇감이 돼 있었고, 곧 일본의 식민지로 전락했다. 비행이라는 당대 최첨단 기술을 자력으로 도입할 길이 원천적으로 봉쇄돼 있었다.

그럼에도 '항공 여명기'라 불리는 20세기 초 한반도 상공에도 비행기는 떴다. 조선인에게는 쉽사리 비행이 허락되진 않았다.

그래서 일제에 협력하면서 당국의 허락을 얻어 비행하거나 일본을 벗어나 저항하기 위해 비행하거나, 둘 중 하나를 선택해야 했다.

이 때문에 해방 이후 여느 분야가 그랬듯 우리나라 항공산업과 공군은 항일·친일이 뒤섞여 있었다.

여러 자료를 종합해 보면, 일본 최초의 민간인 비행사 나라하라 산지(奈良原三次·1877~1944)와 그의 제자가 처음으로 한반도 땅에서 비행기로 날았다.

나라하라 산지는 1913년 4월 3일부터 3일간 서울 용산연병장에서 시험비행했다. 그가 제작한 50마력짜리 '나라하라식' 비행기를 탔다. 당시 조선인 6만명이 몰렸다고 한다.

1950년 4월 공군본부가 발간한 월간 '공군' 창간호를 보면, 1914년 일본군의 중국 칭다오 공격 때도 일본 비행기가 수차례 한반도를 오갔다.

1917년 9월에는 미국인 곡예비행사 아서 스미스(Arthur Roy Smith·1890~1926)가 조선을 찾아 서울, 평양 등지에서 곡예비행쇼를 선보였는데, 이 비행쇼에 매료된 여러 젊은 조선인이 훗날 우리나라의 초창기 비행사로 성장했다.

드디어 '처음으로' 한반도 상공을 난 조선인 비행사는 독립운동가 안창남(1901~1930)이다. 서울 출생인 안창남은 1919년 도일(渡日)해 도쿄 오구리비행학교에 입학했고, 졸업 이후 비행학교 교관으로 활동했다.

1921년 5월 일본 제국비행협회 첫 민간 비행사 시험에 응시한 안창남은 3등 비행사 시험에 합격해 일본의 민간 비행면허번호 '2번'을 달았다.

이듬해 11월 안창남은 지금으로 따지면 '택배 빨리 보내기 대회'인 도쿄~오사카 간 현상우편비행대회에 참가해 악조건을 이겨내고 좋은 성적을 거두며 일본에서도 그 능력을 인정받았다. 이후 조선에서 일약 '스타덤'에 올랐고, 동아일보 주최로 안창남의 '고국 방문 비행'이 성사됐다.

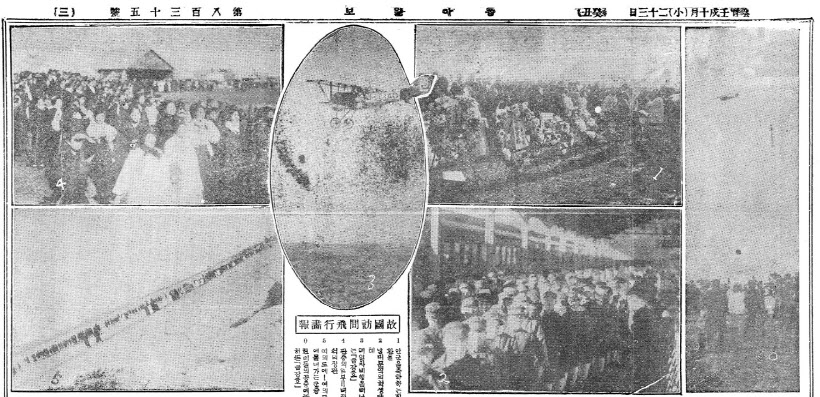

1922년 12월 금의환향한 안창남은 같은 달 10일과 13일 여의도비행장에서 '금강호'를 이끌고 역사적인 고국 방문 비행행사를 열었다. 사이토 마코토(齋藤實·1858~1936) 조선 총독도 행사에 참석했다.

금강호는 당시 보통 비행기의 반밖에 되지 않는 작은 비행기였다고 하는데, 부품을 해체한 뒤 도쿄에서 인천항을 통해 배로 싣고 들여와 다시 조립했다.

한겨레 길윤형 기자가 2019년 쓴 '안창남 서른 해의 불꽃같은 삶'을 보면, 안창남은 5만 군중이 운집한 여의도비행장에서 1천m 고도에 도달해 서울 시내를 돈 뒤 '거꾸로 내리박히다 다시 두어 번 가로 재주넘는 묘기' 등 특수비행을 선보였다.

여의도 비행이 끝난 13일 안창남의 다음 행선지는 인천이었다.

안창남은 처음으로 인천 상공을 비행한 조선인이 되었다. 하늘에서 내려다본 당시 인천은 어땠을까. 안창남은 1923년 1월 1일 발간된 잡지 '개벽' 제31호에 기고한 수기 '공중에서 본 경성과 인천'에서 다음과 같이 묘사했다.

'인천에서는 200m의 저공비행을 하였으므로 시가 길거리에 모여 서서 쳐다보고 손뼉을 치는 모양까지 자세히 보였습니다. 그리고 비행기가 온 것을 알고 공설운동장에 이르는 세 갈래 신작로로 달음박질하면서 모여드는 것까지 보여서 나는 그것을 보고 반갑고 기꺼운 미소를 금치 못하였습니다.'

옛 인천기상대를 지나 인천공설운동장 상공을 지난 안창남은 분명 인천 앞바다에 떠있는 영종도와 주변 섬들을 보았을 터다.

그 섬들이 훗날 인천국제공항으로 '상전벽해'가 될 줄을 안창남은 상상이나 했을까.

일제가 가장 일본다운 도시로 만들고 싶어했던 인천이 안창남의 서울 다음 행선지로 낙점된 것은 선전 효과를 고려하면 우연이 아니었을 것이다.

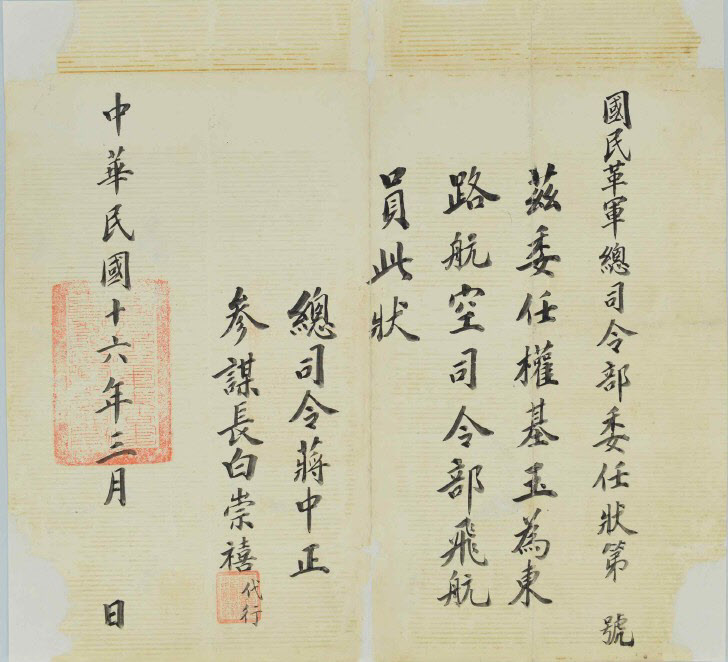

1923년 9월 도쿄에서 관동대지진 직후 학살될 뻔한 안창남은 이듬해 중국으로 넘어가 독립운동에 투신했는데 1930년 4월 산시성 타이위안에서 비행기 사고로 짧은 생을 마감했다.

안창남이 조선인 최초의 비행사는 아니었다.

항공역사를 연구하는 이윤식 작가가 2012년 펴낸 '항공독립운동과 임도현 비행사'를 보면, 재미교포 이윤호(Lee George)가 1918년 3월께 미 육군항공대에 입대해 비행훈련을 받고 있다는 신한민보 기사가 있고, 1919년 1월 2일자 신한민보는 이윤호가 조종사로 제1차 세계대전 중 유럽 전선에 참전했다고 보도했다.

1920년대 조선인 비행사 중에는 일본에서 비행학교를 나온 장덕창(1903∼1972)과 신용욱(1901∼1961), 중국에서 훈련받은 군 비행사 서왈보(1886~1928), 중화민국 공군 장교로 활동한 최용덕(1898~1969) 등이 있다. 우리나라 최초의 여성 비행사는 독립운동가 권기옥(1901~1988)이다.

항일운동 최용덕 등 7인 공군창설 주역

김정렬·박범집은 '일제육사 장교' 출신

1948년 첫 민간 항공사 '대한국민공사'

도산·국영화… 조중훈 인수 '대한항공'

1920년대 우리나라 비행장은 용산연병장, 여의도비행장, 평양육군비행장이 있었다.

1930년대에 울산비행장, 대구비행장, 청진비행장, 광주비행장, 신의주비행장, 함흥비행장, 나리·오산·해주·강릉불시착장 등이 추가됐다.

김포국제공항의 전신인 김포비행장은 1942년 개장했다. 인천 부평에 있던 군수기지인 일본 육군 조병창에도 헬기 전용 비행장이 있었다. 모두 일본의 군사적 목적으로 조성됐다.

조선과 일본 간 정기항공편도 있었다. 월간 '공군' 창간호를 보면, 1927년 6월 조선총독부 체신국이 항공법을 시행하고 1929년 9월부터 한일 간 1주일에 3회씩 여객수송을 시작했다.

'항공독립운동과 임도현 비행사'에서 소개한 해방 전 민간항로는 '도쿄~진해~하이난다오', '도쿄~울산~대구~경성~평양~신의주', '도쿄~울산~경성~함흥~톈진' 등이다. 일본 국적 항공사인 일본항공이 이들 노선을 운영했다.

조선인으로는 앞서 언급한 신용욱이 운영한 조선항공사업사가 1936년 '경성~이리~광주' 정기항로를 개척했다.

1941년 태평양전쟁이 시작되자, 조선총독부는 조선항공사업사의 '경성~중국 하이난다오' 간 국제노선을 전쟁에 징용된 조선인 수송을 전담하도록 했다.

일본 본토가 미군 폭격의 사정권에 들어오자, 1944년 10월 신용욱 주도로 군수업체인 조선항공공업주식회사가 설립됐다.

이 시기 기업가 박흥식(1903~1994)이 주도한 또 다른 군수업체 조선비행기공업주식회사도 창립했다. 그러나 해방 직후 이들 회사는 문을 닫았다. 신용욱은 1948년 10월 최초의 민간 항공사인 '대한국민공사'를 설립해 항공사업을 이어갔다.

1962년 경영악화로 도산한 대한국민공사는 국영기업인 '대한항공공사'로 바뀌었고, 1969년 박정희 대통령이 조중훈 한진그룹 회장을 청와대로 불러 대한항공공사를 맡아달라고 요청했다고 한다. 대한항공은 그렇게 태어났다.

해방 후 공군 창설은 일본군 장교 출신과 항일운동가 출신인 '7인의 간부'가 주도했다.

항일운동가 출신은 최용덕과 이영무(1905?~?)다. 국무총리까지 오른 김정렬(1917~1992), 박범집(1917~1950) 등은 일본육군사관학교 출신 항공부대 장교였고, 장덕창 등은 민간 비행학교 출신 베테랑 조종사였다.

태평양전쟁 때 일본 항공 전대 소속으로 참전한 김정렬은 1993년 출간된 회고록 '항공의 경종'에서 일본 육사 출신, 소년비행학교 출신, 일본 학사장교 출신, 지원병 출신, 중국군 출신, 일본 항공대 군무원 출신, 일본 민간 항공사 출신, 국내 항공분야 종사자 출신이 대한민국 공군 창설 작업에 참여했다고 했다.

김정렬은 해방 직후 비행사 90여명, 3년 이상 경력의 정비사 300여명 등 항공분야에 약 500명이 있었다고 회고했다.

초기 공군은 육군 산하 항공기지부대로 있다가 1949년 10월 1일 육군으로부터 독립했다. 당시 연락기 20대에 병력 1천600명 규모였다.

항공 여명기의 '전설'로 남은 안창남은 애석하게도 해방 후 항공산업과 공군을 일으켜 세울 때 아무런 영향도 줄 수 없었다.

그러나 공군은 월간 '공군' 창간호에서 "오늘날 독립된 대한을 보지 못한 채 또는 독립된 우리 공중을 날아보지 못하고 불행히도 비행기 사고로서 이역의 이슬이 되신 선배 또는 일본의 전쟁으로 전사한 동포"로 안창남 등을 부르며 대한민국 공군과 항공계 발전의 '수호신'으로 삼았다.

글/박경호기자 pkhh@kyeongin.com

![['대한민국 나들목' 인천공항 이야기·(6)]바다위 공항](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202003/2020031801000931400048401.jpg)