# 더 빠르게… 인간의 본능

조선초 '특송사' 대마도와 정보교환

항공기술 발달하며 우편수송 '혁명'

안창남 유명해진 계기도 '우편비행'

국내도 1929년 여객보다 먼저 시작

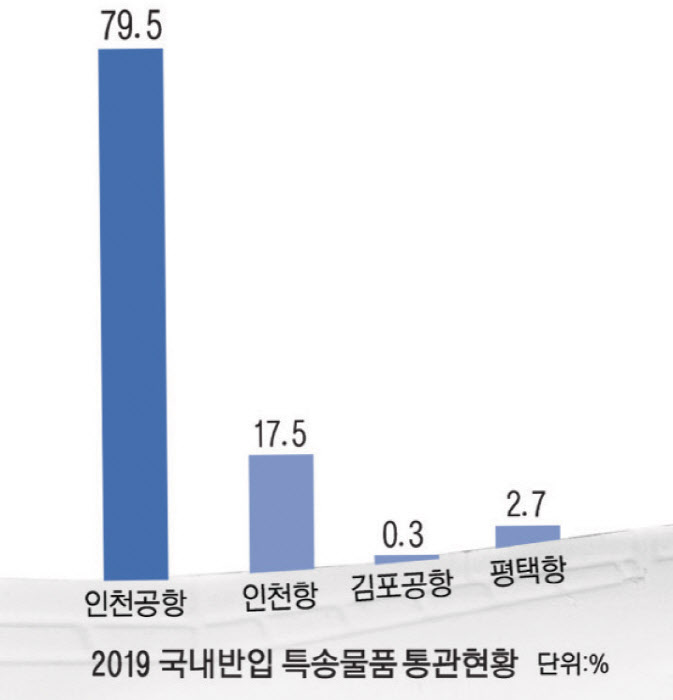

지난해 우리나라 전체 수입 특송 물량의 약 79.5%를 차지한다. 인천항이 17.5%로 그 뒤를 이었고, 평택항이 2.7%, 김포공항이 0.3%였다.

인천국제공항과 인천항의 수입 특송 물량만 합쳐도 우리나라 전체의 약 97%를 차지한다.

부산 시민이 인터넷을 통해 직접 해외 물품을 구매하더라도 인천을 통해야 물건을 받을 수 있다는 의미다. 해외 직구와 같은 전자상거래가 보편화한 시대에서 인천은 특송의 핵심이다.

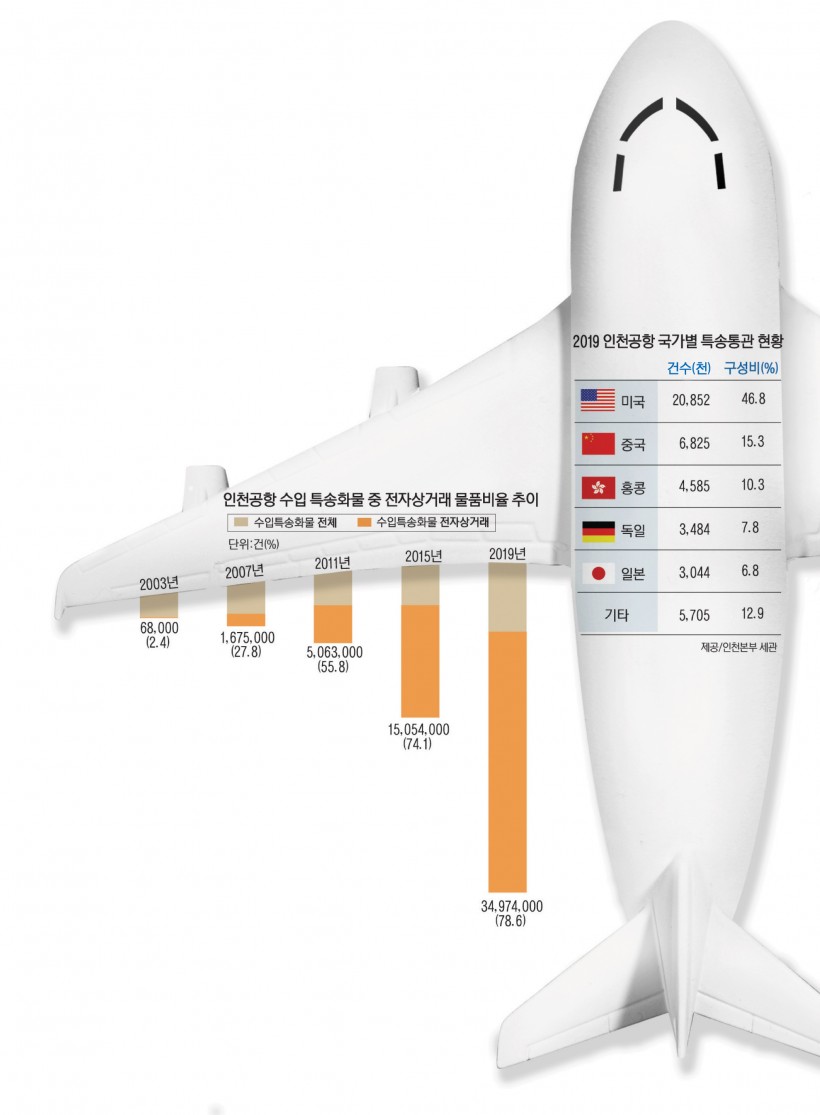

최근 특송은 대부분 전자상거래로 발생한다. 지난해 인천국제공항 전체 수입 특송 화물 중 약 78%가 전자상거래로 인한 것일 정도로 그 비중도 커지고 있다.

최근 10년간 전자상거래도 눈에 띄게 늘었다. 지난 2010년 약 316만 건이었던 인천공항 전자상거래 특송 화물은 지난해 약 3천490만 건으로 9년 만에 10배 이상 급증했다.

이 때문에 미국과 중국에서 1년 중 가장 큰 폭의 세일이 진행되는 '블랙 프라이데이'나 '광군절'이면 인천세관 특송통관국 직원들도 덩달아 바빠진다.

지난달 29일 오후 1시께 찾은 인천국제공항 인천세관 특송물류센터. 연면적 약 3만5천㎡, 지상 4층 규모의 센터 1층에서는 작업자들이 항공 화물 컨테이너에서 특송 화물을 빼 컨베이어 벨트로 옮기고 있었다.

항공 화물은 ULD(Unit Load Device)라고 불리는 가로·세로 3m, 높이 2.5m 크기 전용 컨테이너로 운송된다.

얼핏 봐도 300개 이상의 짐이 실린 컨테이너 내부는 황토색의 골판지 택배 박스가 대부분이었고, 의류로 추정되는 흰색 포장지와 TV 등도 눈에 띄었다.

12개 라인을 통해 입고된 물품은 X-ray 판독기, 바코드 인식기를 지나 1층과 3층에 마련된 업체별 구역으로 옮겨졌다. 인천세관에 등록된 공항 특송 업체는 모두 195개다.

세관은 수입물품 선별검사시스템(C/S·Cargo Selectivity system) 등을 통해 수입 신고가 잘못되거나 마약 등 반입 금지 물품으로 추정되는 물품을 검사한다.

같은 시각 3층에선 인천세관 특송통관국 소속 장현주(42·여) 행정관이 물품 검사에 나섰다. 통관 과정에서 300만원대 'C'사 명품 가방의 가격이 약 100만원으로 신고된 것을 발견했기 때문이다.

100만원대와 300만원대의 가방은 개별소비세 등을 합쳐 적어도 20만원 이상의 세금 차이가 있다. 원산지를 속여 들여올 수도 있어 확인은 필수다. 장현주 행정관은 택배 상자를 개봉한 후 하얀색 포장 천에서 가방을 꺼내 안팎을 샅샅이 살폈다.

장 행정관은 이 가방의 수입 신고가 잘못된 것을 적발하고 30여만원의 관세를 부과했다.

장현주 행정관은 "가격을 잘못 신고하는 경우는 대부분 세금을 적게 내기 위해 고의로 이뤄진다. 이제는 제품만 봐도 대략적인 가격대를 알 수 있다"며 "과거에는 주로 의류 등이 반입됐는데 최근에는 식료품이나 가구, 가전제품 등 그 종류가 정말 다양해졌다. 우리가 눈을 떴을 때 보이는 대부분이 특송으로 들어온다고 보면 된다"고 말했다.

특송센터에 입고된 물품은 통관 절차가 끝나면 배송 업체를 통해 전국 각지로 배송된다. 인천세관 특송통관국이 공항에서 하루 처리하는 화물은 12만건이 넘는다.

인천국제공항은 왜 특송의 핵심이 됐을까. 항공기는 빠른 배송을 요구하는 특송에 최적화한 수단이다.

예를 들어 미국 LA항에서 컨테이너 화물선을 이용해 인천항으로 물품을 수입할 경우 이동에만 통상 18일이 걸린다.

반면 항공기의 경우 LA국제공항에서 인천국제공항까지 직항으로 11시간이면 도착할 수 있다. LA항에서 출발한 화물선이 인천항에 닿기까지 항공기는 같은 거리를 30여 번이나 왕복할 수 있는 셈이다.

DHL이나 페덱스, UPS 등 세계적인 특송 업체들이 인천국제공항에 별도의 물류센터를 마련한 점만 봐도 중요성을 알 수 있다.

물건을 빨리 옮기려는 건 인간의 본능인지도 모른다. 그 시작은 소식을 빠르게 전하는 것에서 비롯됐다. 삼국 시대부터 활용된 봉수제도는 지방에서 발생한 시급한 군사 사안을 수도까지 빠르게 전달하기 위해 만들어졌다. 조선 시대에는 특송에 대한 개념이 생겨났다.

조선 초기 1443년(세종 25년) 조선과 대마도주가 무역에 관해 맺은 '계해약조'에 '특송사(特送使)'가 등장한다. 특송사는 규정된 사선(使船) 이외에 대마도주가 특별히 보고하거나 교섭할 일이 있을 때 조선에 파견하던 사절이다.

주로 조선 왕의 사망이나 즉위 때 파견돼 축하나 조문을 하는 등 외교적인 임무를 담당했다. '특별한'에 방점이 찍혀 있긴 하지만, 중요 소식을 빠르게 전달했다는 점에서 지금의 특송과 유사한 면이 있다.

비행기가 본격적으로 민간 생활에 쓰이면서 소식은 더 빨리, 더 멀리 전달됐다. 우편을 통해서다. 항공 기술이 민간수송 분야에 본격적으로 적용된 제1차 세계대전 후 각국은 가장 먼저 우편 수송에 나섰다.

독일이 1919년 4월, 정기여객노선을 개설한 지 2달 만에 항공우편 수송을 시작했고 일본도 1920년대 우편 비행에 나섰다.

1925년 4월 21일 동아일보는 '일본 최초의 정기우편비행은 동경~대판(오사카), 대판~복강(후쿠오카) 2개 항로로 개시됐다', '대판~복강을 비상하는 항공기에는 봉서(封書) 122통, 엽서 331통 외 승객 1명이 탔다'고 보도했다.

최초로 한반도 상공을 난 조선인 비행사 안창남(1901~1930)이 자신의 이름을 본격적으로 알린 '제5회 현상우편비행대회' 때도 그의 항공기에는 300여 통의 우편물이 실려 있었다.

우리나라에서는 1929년, 최초의 공항인 여의도 비행장이 경성 비행장으로 이름을 바꾼 뒤 여객 수송보다 우편 수송을 먼저 시작했다.

# 전자상거래 주역 인천공항

온라인 발달 '소식 → 물건' 축이동

특송건수, 9년새 10배 이상 급성장

"국가간의 온라인 거래 더욱 활성화"

"수도권 입지 '홈 베이스' 역할 부각"

좀 극단적이기는 하지만 비행기가 항공 우편 때문에 탄생했다는 시각도 있다.

동아일보는 1936년 3월 1일 '비행긔는 웨 생겻나'라는 제목의 기사를 통해 "오늘 아침 경성 우체통에 넣은 편지가 그날로 동경(일본 도쿄)이나 대련(중국 다롄)에 배달된다는 것은 옛날 같으면 귀신의 장난으로 봤을 일"이라며 "비행기가 세상에 나온 까닭은 전쟁이나 손님, 짐 운반이 아니라 속히 보내고 싶은 편지를 빨리 전해 주려는 목적"이라고 보도했다.

항공기를 운용하게 된 각국이 앞다퉈 우편 수송에 나선 점을 볼 때 이 같은 주장도 터무니없어 보이진 않는다.

인천국제공항에는 인천세관 산하에 '인천공항국제우편세관'도 있다. 국제우편도 세관의 감시 대상이라는 뜻이다. 최근에는 국제우편이나 특송화물도 마약 등 각종 밀반입 행위의 주요 루트가 되고 있다.

관세청에 따르면 마약 탐지견이 지난 2018년 전국 세관에서 적발한 마약은 모두 263건인데, 이 중 95%(250건)가 인천국제공항 국제우편에서 발견됐다.

소식을 빠르게 전하는 데서 시작된 특송은 인터넷과 항공 기술이 발달하면서 물건 배송 중심으로 옮겨갔다.

지난해 인천공항 수입 특송 물품 중 가장 많은 비중을 차지한 건 건강기능식품 등의 식료품(약 54%)이었다. 화장품(12%), 가전제품(5.6%), 의류(4.1%)가 그 뒤를 이었다.

전자상거래 활성화로 대부분 실생활에 밀접한 제품들이 특송으로 옮겨지고 있다.

특히 급속도로 성장하고 있는 전자상거래 시장은 특송에 새로운 변화를 불러일으킬 것으로 예상된다.

미국 '아마존'이나 중국 '알리바바' 등 거대 디지털 기반 유통 플랫폼이 글로벌 서비스를 제공하기 시작했고, 앞으로 국가 간 전자상거래는 폭발적으로 증가할 것이라는 게 중론이다.

최근 부산시가 전자상거래 물류센터 도입 연구에 나서는 등 특송 물류센터 유치에 열을 올리는 이유도 이 때문이다.

관세청도 확대되고 있는 전자상거래 시장에 대비하고 있다. 통관의 신속성과 부정확한 수입 신고에 따른 적정 관세 부과 사이에 균형을 잡기 위해 고심하고 있다.

지난해 관세청에서 실시한 '주요 관세당국 전자상거래 개편동향 연구'를 보면 전자상거래 수·출입 과정 전체를 파악할 수 있는 디지털 플랫폼 고도화, 통관 정보 시스템과의 연계 등이 대안으로 제시되기도 했다.

전문가들은 국제 특송의 핵심인 인천국제공항의 위상이 앞으로 더욱 높아질 것으로 전망한다.

항공물류 전문가인 박용화 인하대 아태물류학부 교수는 "특송 화물의 주요 수요지가 수도권에 집중돼 있고, 이를 취급하는 항공사들이 대부분 인천공항 노선을 운영하기 때문에 인천공항은 특송 화물의 중심이 될 수밖에 없다"며 "앞으로 국가 간 온라인 거래가 더욱 활성화할 것은 자명한 사실로, 이러한 환경 변화 속에서 국제 주요 항공사들의 '홈 베이스'인 인천공항의 역할은 더욱 중요해질 것"이라고 말했다.

글/공승배기자 ksb@kyeongin.com, 사진/조재현기자 jhc@kyeongin.com

![['대한민국 나들목' 인천공항 이야기·(11)]활주로](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202004/2020042201001075700053921.jpg)