16만 시간 넘게 무중단 운영 기록

'등화' 항공기 안전한 이착륙 필수

1951년 간격·색·위치 '국제 규정'

인천공항, 세계 최초 'FTGs' 도입

계류장까지 녹색등 따라 이동 안내

지상서 '유도로 오진입' 77% 감소

등화관제시스템 첫 '4.5레벨' 달성

5단계 목표… 각국 잇단 벤치마킹

유럽에서는 항행안전시스템의 문제로 항공기 이·착륙이 일시 중단되기도 했고, 일본 간사이공항은 침수로 공항이 멈춰 서기도 했다.

인천공항이 무중단 기록을 이어갈 수 있었던 데에는 항공기의 안전한 운항을 도와주는 항행안전시설의 역할이 크다. 그 중 '항공등화시설'은 대표적이다. 항공등화시설은 항공기가 등장한 초기부터 항공기 운항과 공항의 안전을 최일선에서 도와왔다. 그 방식도 무척 다양하다.

'항공등화'는 빛, 색채, 모양을 이용해 항공기의 항행을 돕기 위한 시설이다. 주로 '빛'을 활용한다. 항공기가 야간에도 활주로에 무사히 착륙하고, 이륙할 때 활주로 이탈 없이 안정적으로 상공으로 날아오를 수 있는 것은 다양한 빛을 내는 램프가 항공기의 경로를 안내해주기 때문이다.

하루 1천여 대의 항공기가 뜨고 내리는 인천공항에는 얼마나 많은 램프가 있을까. 김포공항과 제주공항에는 각각 5천~6천 개의 등화시설이 설치돼 있다. 인천공항은 그 5배 정도인 3만여 개의 등이 있다. 그 종류도 28가지에 이른다.

항공기가 착륙할 때는 다양한 등화시설을 포함해 수많은 항행안전시설이 그 역할을 한다.

항공기가 바퀴를 내리고 활주로에 다가설 때는 비행기가 앞쪽으로 살짝 숙이게 되어 있다. 가장 안정적인 항공기와 지면 사이 각도는 3도라고 한다. 이 각도를 벗어나 착륙하면 조종사와 승객의 안전에 문제가 생길 수 있다. 조종사들은 착륙할 때 '계기착륙장치'를 활용한다.

이 장치는 공항에서 전파를 발사해 얻는 데이터를 토대로 항공기와 활주로까지의 거리 등을 계기판에 표시해준다. 계기착륙장치 중에서는 '활공각도계'도 포함돼 있다. 항공기와 활주로 사이 각도를 알려주는 것이다. 이러한 장치는 전파를 활용한다. 이 때문에 조종사들이 체감하기 어려울 수 있다.

인천공항에는 조종사 기준으로 활주로 좌측에 4개의 조명이 가로로 나란히 설치돼 있다. 항공기 착륙 각도가 3도면 붉은색과 하얀색 등이 두 개씩 점등된다. 3도보다 높으면 하얀색 등이 하나 더 켜지고, 붉은색 등은 줄어든다. 3도보다 낮으면 그 반대로 점등된다.

이 '진입각 지시등'(Precision Approach Path Indicator)은 조종사가 항공기 하강 각도를 실감할 수 있게 해준다.

착륙할 때 쓰이는 등화시설은 이 외에도 다양하다. 활주로가 시작점 900m 앞에서부터 30m 간격으로 '활주로 진입등'이 설치돼 있다.

활주로에 들어서면 활주로 중심(Centerline), 활주로 양 끝 부분(edge). 활주로 내 바퀴가 닿는 부분(touchdown zone), 활주로 시작 지점(Threshold)과 마치는 지점(End) 등에 각각 모양이 다른 형태와 여러 색깔로 불을 밝힌다.

각각의 등화시설은 용도에 따라 간격과 색상 등이 정해져 있다. 활주로 중심선에 있는 조명은 노란색 한 줄로 설치되며 간격은 25m다. 바퀴가 닿는 부분의 등화시설은 활주로 중심선 양옆에 3개씩 설치된다. 활주로가 시작하는 등화시설은 녹색이며, 끝나는 지점은 붉은색이다.

항공기가 착륙 후 활주로 구간을 벗어나면 유도로를 지나 계류장으로 향한다. 인천공항 관제탑은 항공기 조종사에게 가는 길을 알려준다.

올해 초까지는 관제사가 유도로 명칭과 좌·우회전하는 지점 등을 일일이 설명해야 했다. "A유도로로 가다가 B지점에서 좌회전" 이런 식이었다. 조종사들은 이 때문에 공항의 형태를 숙지해야 했고, 많은 공항을 다니는 조종사들은 다른 공항과 헷갈려 관제지시를 오인하는 바람에 잘못된 유도로로 진입하는 일이 잦았다.

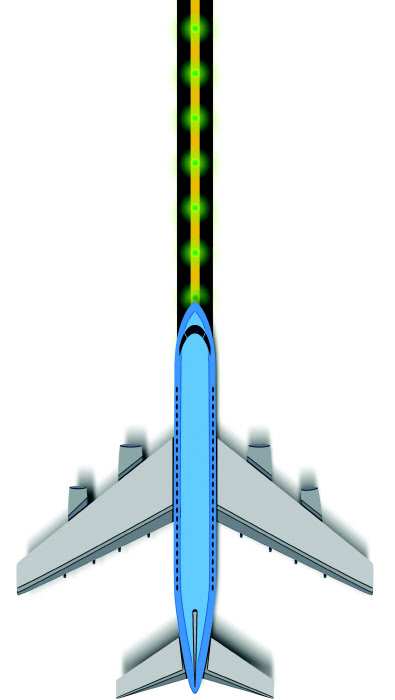

이러한 문제점을 해결하기 위해 인천공항은 올해 4월부터 새로운 시스템 'Follow The Greens(이하 FTGs)'를 도입해 운영하고 있다. 세계 최초다.

FTGs는 항공기가 착륙해 계류장까지 경로를 '녹색 조명'으로 안내하는 방식이다. 항공기가 가는 경로에 자동으로 녹색 등을 점등한다. 관제사는 "Follow The Greens"라는 명령으로 항공기 경로를 알려주면 된다.

FTGs 도입으로 유도로 오진입은 크게 줄었다. 지난해 시험운영 전 월평균 8.8건이던 유도로 오진입은 시험운영기간 월평균 1.75건으로 77% 감소했다.

서울지방항공청 김세은 관제사는 "항공기의 안전한 지상 이동을 위해 유도로 중심선 등을 통해 관제를 지시하는 FTGs 도입으로 유도로 오진입이 크게 줄었다"며 "관제사와 조종사 모두에게 좋은 반응을 얻고 있다"고 했다.

인천공항공사는 2년여에 걸친 시스템 개선을 통해 등화관제시스템(A-SMGCS) 수준을 세계 최초로 국제레벨 4.5 수준으로 개선했다. 인천공항공사는 만점이라고 할 수 있는 '5단계'까지 향상시킨다는 계획이다.

인천공항공사 항공등화팀 최형석 차장은 "인천공항의 등화관제시스템은 세계 최고 수준"이라며 "이를 벤치마킹하기 위해 미국과 유럽, 아시아 등 각국 공항 관계자들의 방문이 잇따르고 있다"고 했다.

인천공항에 설치된 등은 3만여 개. 활주로와 유도로뿐 아니라 계류장 등 공항 곳곳에 설치돼 있다. 항·포구의 위치를 알려주는 등대와 같은 역할을 하는 '비행장 등대(Aerodrome beacon)'도 있다. 인천공항 개항 이후에도 공항 내 차량이 이동할 때 안전성을 확보하기 위해 일부 등화시설이 추가되기도 했다.

인천공항공사는 매일 오후 11시부터 다음 날 오전 4시까지 등 교체 작업을 한다. 하루 평균 100여 개의 전구가 파손되거나 수명을 다해 그 기능을 잃는다.

인천공항에 설치된 등화시설 중 대다수는 바닥에 박혀 있는 형태다. 눈과 비에 노출돼 있을 뿐 아니라 자동차나 항공기의 무게도 견뎌내야 한다. 내구성 기준을 충족한 제품을 사용하더라도 파손은 일어날 수밖에 없다.

인천공항은 '개별 항공등화 제어시스템'을 운영하고 있다. 하나하나의 등화시설이 정상적으로 작동하는지 통제실에서 확인할 수 있는 시스템이다. 소규모 공항은 인력이 점검하며 작동 여부를 확인할 수 있지만, 인천공항과 같은 대형 공항은 일일이 확인하는 것은 어렵다.

이 때문에 개별 등화시설을 제어·통제할 수 있는 시스템을 구축했다. 시스템을 통해 드러난 비정상 등화시설을 매일 교체하는 것이다. 인천공항 등화시설은 대부분 할로겐 램프를 사용하고 있다. LED 조명이 전력 소모량이 적긴 하지만 시스템의 안정적인 운영이 우선이기 때문이다.

인천공항공사 최형석 차장은 "LED 램프를 사용하면 시스템의 혼선이 일어날 수 있다"며 "개별제어시스템이 없는 김포공항 등은 LED를 사용하고 있다. 우리는 개별제어시스템을 통해 3만여 개 전구 중 상시 99.7% 이상이 정상 작동되도록 하고 있다"고 했다.

항공등화시설은 공항의 핵심이다. 또한 가장 다양하게 쓰이는 안전시설이다. 공항에 등화시설이 처음 등장한 것은 1920년대로 추정된다. 항공기가 이륙할 때 비춰주는 역할을 했던 것으로 보인다.

미국의 항공전문 사이트 'Airport Technology.com'은 "공항 조명 시스템은 오랜 역사를 가지고 있으며, 1920년대 후반에 최초로 설치됐다"고 설명하고 있다. 함께 게재한 사진을 보면 1920년대 생산된 것으로 보이는 항공기 앞 경로를 조명시설이 비추고 있다.

국제민간항공기구(ICAO)는 1951년부터 항공등화시설에 국제규정을 만들었다. 항공교통 증가와 신규 항공등화시설 등의 역할을 정의하기 위한 것이다.

우리나라에서는 1930년대부터 항공기 안전을 위해 등화시설을 설치했다.

동아일보는 1938년 1월 12일자에서 "항공로의 안전을 기하기 위해 광주급해주(光州及海州)에 불시착륙장을 설치하고 종관항공로(縱貫航空路)에 연(沿)해 이십일개소의 야간항공표지를 설치하기로 되었다"고 보도했다.

1930년대부터 단순한 형태의 등화시설과 항행안전시설이 운영됐으나, 6·25 전쟁 때 대다수가 파괴되었다. 1950년대 중반 이후 우리나라 항행안전시설이 본격적으로 운영됐다.

한국항공협회는 "6·25 전만 하더라도 남한은 비행장 8개소, 항공통신소 7개소, 항공나침소 7개소, 항공표지소 및 항공등대시설이 16개소가 있었으나 전쟁을 겪으면서 항공기와 통신기기는 모두 파괴되고 건물 시설 70%, 활주로 30%가 파괴됐다"며 "현대적인 시설을 갖추게 된 것은 1955년 시작된 ICA(미 국제협력청) 기술원조자금과 기술고문단 파견에 의해서였다"고 설명하고 있다.

초기 항공등화는 항공기가 이동하는 길을 비춰주기 위한 것이었다. 등화시설은 다양화·고도화되었고, 항공기의 안전 운항을 지원하기 위해 다양한 항행안전시설이 탄생했다. 전파, 통신, 빛 등을 활용한 안전장비 시설이 운영되고 있다. 레이더, 저시정안내시스템, 비상통신시스템 등은 현대 항공 안전을 위한 필수 요소가 됐다.

글/정운기자 jw33@kyeongin.com