'광주의 독립운동가, 정암 이종훈 선생의 90주기를 추모합니다.'

얼마전부터 광주지역 곳곳에 이같은 내용을 담은 현수막이 걸렸다. 광주의 독립운동가하면 자연스레 해공 신익희 선생을 떠올리는 상황에서 최근 업적이 저평가돼 다소 낯선 정암 이종훈 선생 기리기에 관심이 쏠리고 있다. 지역을 대표하는 시민단체를 비롯 학계에서 올해 90주기를 맞은 정암 선생의 기림 작업을 본격화하고 있다.

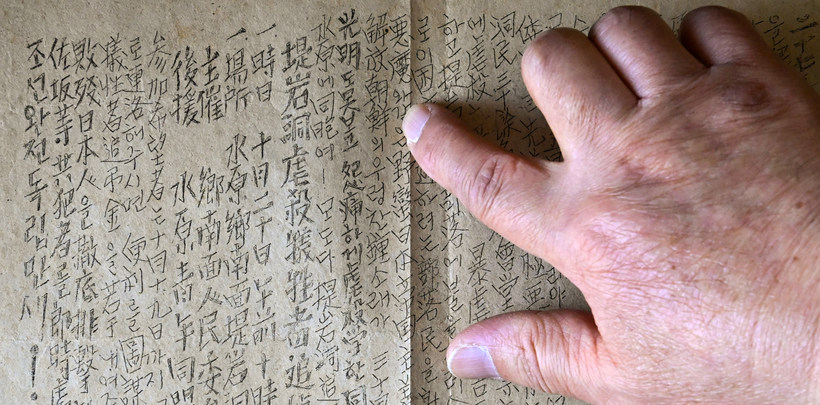

정암(正菴) 이종훈(李鍾勳, 1856.3.2~1931.5.2) 선생은 3·1 독립선언문을 작성한 민족대표 33인 중 최고령자다. 광주 이씨로, 광주 실촌면 유여리(현 곤지암읍 유사리)에서 태어났다. 선생은 25살이 되던 해 동학에 입도했으며, 1894년 동학농민운동 2차 봉기 과정에서 널리 알려지기 시작했다. 동학농민운동 당시 공주 우금치전투, 음성전투 등에 참여했는데 경기, 충청, 강원을 망라한 20여개가 넘는 포를 지휘했다. 논산에서는 남접 지도자 전봉준과 합류해 남북접 연합군을 만들어 동학군의 대본영을 설치하기도 했다.

광주에서 태어난 대표적 독립운동가이기도 하면서 동시에 최시형, 손병희 등에게 수학해 천도교 창시와 포교에 큰 역할을 한 종교인이기도 하다. 갖은 고초를 겪으면서도 천도교 원로로서 교단내 역할을 마지막까지 수행했다. 선생의 뜻은 후대에도 이어져 맏아들 이관영은 일본 유학 중 경술국치 소식을 듣고 의분해 귀국한 뒤 이완용 집에 불을 지르고 피신한 후 의병대장이 됐다. 이후 일본군과 항전하다 용문산에서 25세 나이로 순국했다. 선생의 손자 이태운 역시 보성전문대학에 다니며 3.1 운동에 뛰어들었다고 한다.

후손까지 이어지는 독립운동가 이종훈 선생에 대해 시민단체 THE광주포럼 박해광 공동대표는 "그동안 우리 지역 출신 이종훈 선생 기림 사업이 활발하게 이뤄지지 않아 뜻있는 지역민들의 아쉬움이 많았다. 광주출신 독립운동가인 신익희 선생처럼 대중에게 널리 알리는 일에 힘쓸 것이고 올해를 정암 선생의 발자취를 알리는 원년으로 삼겠다"고 강조했다.

광주/이윤희기자 flyhigh@kyeongin.com

![[인터뷰…공감] 김학균 OBS 대표이사](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/15/news-p.v1.20250415.227baf0ee822442d892d0aa5be6dca95_R.jpeg)