트램은 도로에 깔린 레일 위를 주행하는 노면전차다. 1887년 미국에서 처음 도입돼 전 세계로 확산됐으나 1920년대 이후 버스가 보급되면서 사용이 감소했다. 우리나라에서도 마찬가지로 1899년 12월 서울 서대문~청량리 사이에서 처음 개통됐다가 1968년 운행이 중단됐다. 자동차 보급이 늘어 퇴출된 셈이다.

하지만 역사를 지속하며 대표적인 대중교통으로 사용되는 나라와 도시도 많다. 유럽 등 전 세계 400여 개 도시에서 운행되고 있다.

우리나라에서 트램이 주목받기 시작한 것은 친환경성이 대두되면서다. 트램은 전기나 수소로 움직여 미세먼지와 유해가스 등이 발생하지 않는 친환경 교통수단이다. 게다가 경전철보다 설비와 운영비가 상대적으로 저렴하며 노약자와 장애인 등 교통약자의 접근성이 좋다는 평가도 받고 있다.

도시 미관에도 도움이 돼 관광자원으로 활용할 수 있다. 하지만 지자체 간 경쟁적 도입을 하다 보니 치적 사업이 될 수 있다는 우려도 있다.

■ 안전한 트램을 위한 제도적 장치 필요

= 트램은 도로에서 전용노선으로 달린다. 트램 전용 도로가 확보돼 있지 않으면 기존 도로를 줄여 트램 도로를 확보해야 한다. 트램이 기존 도심의 수송량을 대체하지 못할 경우 차량과 뒤엉키면서 정체를 빚을 수도 있다. 또 트램이 설치될 경우 도로당 약 2~3개 차로가 줄어들 것으로 예상되는 만큼 차량 정체도 불가피하다.

트램의 경우 일반도로에서 차량과 함께 운행되는 만큼 교통사고 발생의 우려도 커질 수 있다. 2020년 2월 이탈리아 밀라노에서 20대 한국 여성이 트램에 치여 사망한 사고가 있었고, 유럽 곳곳에서 트램 전복 등에 따른 인명 피해 사고도 수시로 발생하고 있다.

도로당 2~3개 차로 줄어들고

유럽 전복 등 수시 인명 피해

지난해 11월 열린 '지방정부 트램 활성화의 기대와 전망'이라는 학술세미나에서 박종혁 한양대 갈등문제연구소 전문위원은 "트램은 버스와 동일한 환경에서 운행되기 때문에 철도안전법이 정한 형식인증 대상이 아닌 도로교통의 일부로 봐야 한다"며 "동일한 설계로 제작된 트램은 처음 국가로부터 형식인증을 받고 나면 이후부터 인증 단계를 생략하고 제작사가 자체적으로 검사하고 인증하는 제도를 도입해야 한다"고 말했다.

■ 트램 추가 확산은 물음표(?)

= 2019년 기준으로 경기도에서만 모두 10여 개 노선에서 일부 또는 전 구간에 트램 도입이 추진되거나 검토됐다. 하지만 2022년 현재 동탄 및 판교 트램을 제외하고는 본궤도에 오른 사업을 찾기 힘들다.

국내 본궤도 오른 사업 2개뿐

교통시스템·도로 폭 변경 필요

'배보다 배꼽'이 더 커질 수도

트램을 추진했던 지자체가 많았던 이유는 저렴한 공사비다. 트램의 경우 지하 공사를 해야 하는 지하철이나 교각 등을 세워야 하는 경전철 건설 비용 대비 20% 수준이면 사업이 가능한 것으로 알려졌다. 하지만 기존 도심의 경우 교통시스템을 변경하고 도로 폭 등을 넓혀야 해서 배보다 배꼽이 더 커질 수가 있다.

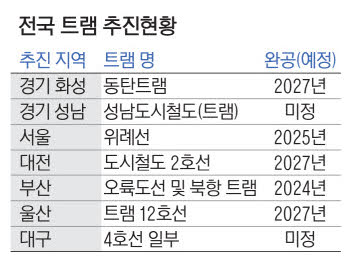

이 때문에 교통 전문가들은 트램의 사업성 효과가 아직 입증되지 않은 상태에서 일부 지자체들이 무분별하게 트램 건설을 추진하는 것에 대해서는 부정적인 입장이다. 특히 이미 실패를 경험한 '경전철'을 되풀이하지 않기 위해서는 신중한 접근이 필요하다고 지적한다. → 표 참조

화성/김태성기자 mrkim@kyeongin.com

![[경인 WIDE] 경제성 잡고 역세권 욕망 자극… '트램의 부활' 성공할까](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202201/2022010901000279100013361.jpg)