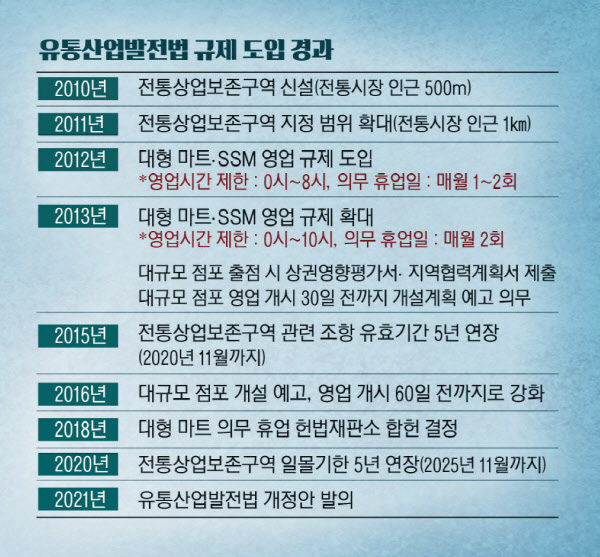

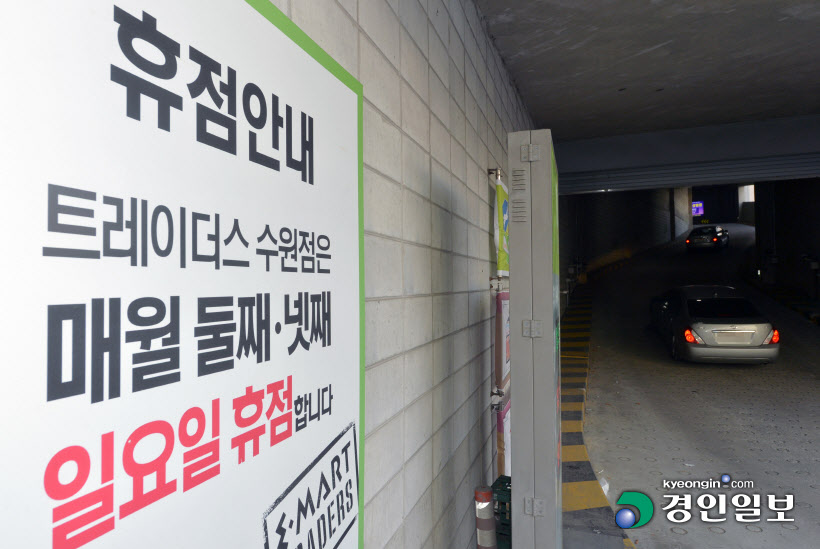

대형 마트 의무 휴업이 시행된 지 10년이 흘렀다. 2012년 개정된 유통산업발전법에 따라 대형 마트와 SSM(기업형 슈퍼마켓) 점포들은 한 달에 두 번씩 문을 닫고 영업을 하지 않는다. 유통산업발전법은 대형 유통업체와의 경쟁에서 상대적으로 불리한 소상공인들을 돕고 전통시장을 활성화한다는 취지를 갖고 있다.

의무 휴업이 시행된 10년간 전통시장과 골목상권은 살아났을까. 그 어디도 상황이 좋아졌다는 이야기가 들리지 않는다.

유통산업발전법에 발목 잡힌 대형 마트는 코로나19 이후 급증한 비대면 소비에 맞서지 못하고 있다. 규제의 틈을 비집고 태어난 식자재 마트는 새로운 유형의 포식자로 자리 잡았고, 온라인 플랫폼은 하루가 다르게 성장하고 있다. 격변을 겪고 있는 유통시장 속 유통산업발전법은 현실과 점점 멀어지고 있다.

전문가들은 "이대로는 안 된다"고 입을 모은다.

유통산업발전법 개정의 핵심은 '소비자의 전통시장 방문 유도'에 있다. 대형 마트가 문을 닫으면 소비자들이 자연스레 전통시장을 찾을 것이라는 생각에서 비롯됐지만 효과는 미미했다.

지난해 전국경제인연합회(이하 전경련)가 실시한 '유통규제 관련 소비자 인식' 설문조사에 따르면, '의무 휴업제로 대형 마트에 못 갈 경우, 전통시장을 방문한다'는 소비자는 8.3%에 그쳤다.

'슈퍼마켓을 이용한다'는 응답이 37.6%로 가장 많았고, '대형 마트 영업일이 올 때까지 기다린다'는 응답이 28.1%로 그다음이었다. 대형 마트 규제가 전통상권 활성화로 이어지지 않는 셈이다.

전통시장과 1㎞내 출점제한·월 2회 의무휴업·0시~10시 폐점

전경련 설문결과 8.3%만 '의무휴업시 전통시장 방문'

2012~2019년 전문소매점 매출성장 28% 그쳐

"마트 휴업, 주변 소상공인 동반 하락"

전통시장의 부진은 매출로도 확인할 수 있다. 대한상공회의소가 통계청 자료를 분석한 결과, 2012년 대형 마트 의무 휴업 규제가 도입된 후 2019년까지 전체 유통업계 매출은 43.3% 증가했다.

전통시장과 골목상권을 포함한 전문소매점 분야 매출은 28% 성장을 기록했는데 이는 면세점(276.7%), 편의점(135.7%), 무점포 소매(121.7%) 등보다 한참 낮은 수치다. 슈퍼마켓(29.9%) 매출 증가율에도 미치지 못했다.

조춘한(경기과학기술대 교수) 한국유통학회 사무차장은 "신용카드 빅데이터를 분석해 보면 대형 마트 의무 휴업일에 주변 소상공인의 매출이 동반 하락한 결과도 있다"며 "유통산업발전법 실효성에 대해선 고민이 필요하다"고 말했다.

통계청이 발표한 지난해 3분기 온라인 쇼핑 거래액은 48조2천261억원으로 역대 최대치를 기록했다. 반면 매출 성장이 꺾인 대형 마트들은 코로나19에 따른 불황을 견디지 못하고 줄줄이 폐점하고 있다. 롯데마트는 2020년에만 전국에서 매장 12개를 폐점했고, 홈플러스는 매장 4곳의 문을 닫았다.

코로나 사태 이후 '비대면 소비양상' 확대로 온라인 쇼핑 증가

입지 축소… 2020년 롯데마트 12곳·홈플러스 4곳 폐점

입점제한 없는 대형 식자재마트 우후죽순도

그럼에도 국회는 규제확대 움직임만

"새로운 상생구도 고민해야"

네이버(쇼핑), 쿠팡 등과 같은 이커머스 기업의 성장세도 무시할 수 없다. 이들은 신선식품을 빠르게 배송하는 새벽 배송 등을 앞세워 빠른 속도로 업계의 주도권을 빼앗고 있다.

새벽 배송을 애용한다는 박유미(39)씨는 "정말 급하거나 장 보러 갈 수 없을 때 온라인 쇼핑을 애용한다. 코로나 상황이 심각할 땐 온라인 주문만 한 적도 있다"며 "집 앞까지 배송해 주니 정말 편하다"고 했다.

유통시장에 새롭게 등장한 '식자재 마트' 역시 규제의 허점을 파고들며 몸집을 키우고 있다. 식자재 마트는 3천㎡ 이하 면적에 대기업이 아닌 사업자가 운영하기 때문에 아무런 규제를 받지 않는다. 업황 부진으로 떠난 대형 마트의 빈자리를 식자재 마트가 채우는 일도 발생하고 있다.

이덕재 인천상인연합회장은 "대형 식자재 마트들은 규모 면에서 대형 마트와 크게 다르지 않다"면서 "식자재 마트는 입점 제한이 없어 우후죽순으로 생기며 대형 마트와 소상공인 모두를 압박하고 있다"고 말했다.

이런 와중에 정치권에선 유통업계를 향한 규제의 고삐를 더욱 조이고 있다. 현재 16건의 개정안이 국회에서 계류 중인데, 대형 마트뿐 아니라 복합쇼핑몰, 식자재 마트 등 다른 유통업까지 영업 규제를 확대하자는 내용이 대다수다.

전문가들은 특정 업태 영업을 제한하는 것으로는 법의 취지를 살릴 수 없을 것으로 전망한다.

유병국 인천대 무역학부 교수는 "새로운 규제를 도입하면 할수록 변종 업태는 계속 생겨날 것"이라며 "'유통총량제'처럼 인구·소득·지출 등을 조사해 지역 내에서 허용할 수 있는 유통 범주를 정하는 등 장기적인 관점으로 생각할 필요가 있다"고 말했다.

대한상공회의소 이은철 유통물류정책팀장은 "대형 마트와 중소상인 경쟁 구조에서 지금은 온라인 대 오프라인으로 사업 모델이 확충되고 있다"며 "이제는 새로운 구도를 적용해 상생 방안을 고민해야 한다"고 했다.

/유진주기자 yoopearl@kyeongin.com, 그래픽/성옥희기자 okie@kyeongin.com