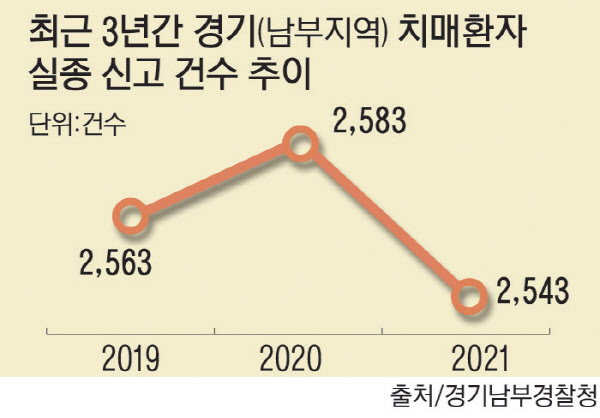

경기남부지역에선 매일 치매환자 7명이 집을 찾지 못하고, 길거리를 배회한다. 경찰에 실종 신고 접수된 이들 대부분은 다행히 가족을 찾지만, 일부는 사고를 당해 목숨을 잃기도 한다. 지난해 2월에는 파주시 제2자유로를 걷던 80대 치매환자가 자동차에 치여 숨졌다.

적지 않은 수의 치매환자가 매일 길을 잃고, 심지어는 목숨을 잃는 사고를 당한다. 지역사회와 더불어 살아간다는 '치매국가책임제'의 비전과 목표를 달성하기 위해선 지역사회의 따뜻한 관심은 필수적이다.

관심은 이해를 수반한다. 치매라는 병을 잘 알지 못하면 관심 자체가 생길 수 없다. 만약 길거리를 떠도는 치매노인을 마주치더라도, 그 노인이 치매환자임을 알아차리지 못한다면 아무런 도움도 줄 수 없다. 그래서 '치매파트너'들이 존재한다.

치매파트너는 자살예방으로 치면 일종의 생명지킴이(게이트키퍼)다. 치매라는 병을 이해하고, 일상에서 치매환자와 가족을 배려하겠다고 다짐한 이들이다.

초등생 이상 30분 교육 '누구나'

치매가족 지역사회 열린마음 원해

코로나로 사업 대부분 중단 '아쉬움'

20일 오전 1시 기준 경기도에서 활동하고 있는 치매파트너는 모두 17만7천801명이다. 되는 방법도 어렵지 않다. 초등학생 이상이라면 누구나 30분짜리 온라인 교육 영상을 시청하면 치매환자의 동반자가 될 수 있다.

치매환자에게 먼저 말을 걸고, 교육에서 배운 정보를 주변에 알리는 치매파트너의 역할이 중요한 이유는 결국 치매에 대한 인식의 변화가 필요하기 때문이다. 치매파트너 뿐만 아니라, 치매안심마을, 치매공공후견 제도 등 다양한 사업들은 애초에 치매환자와 지역사회 구성원들이 밀접한 관계를 맺도록 설계됐다.

치매환자와 가족들이 바라는 점도 결국 지역사회의 열린 마음이다. 이들은 이미 비슷한 아픔을 공유하고 있는 사람들과는 적극적으로 연대하며 살아가고 있다.

3년 전부터 치매를 앓고 있는 어머니를 집에서 돌보고 있는 문성숙(58)씨는 비슷한 처지의 사람들과 자조모임을 하고 있다. 그는 비슷한 경험을 하고 있는 사람들과 정기적으로 대화하며 치매에 대한 다양한 정보뿐만 아니라, 심리적 위안도 얻었다.

그는 처음 어머니의 증상을 겪을 땐 "우리 엄마 왜 이러지"라는 생각이 많이 들었다고 한다. 다른 가족들과 이야기를 나누면서 비로소 어머니의 변화가 특별한 게 아니라는 사실을 깨달았다.

문씨는 그러나 외부의 부정적인 시선 탓에 상처를 받는 일도 왕왕 있다고 했다. 그는 "아직까지 치매에 대한 부정적인 생각이 많은 건 사실이다. 치매환자나 가족을 무시하는 사람도 있다"며 "엄마가 치매라는 걸 알리는 게 불리한 상황도 있어서 어떤 모임에서는 언급 자체를 하지 않는다"고 토로했다.

박미자 고양시 일산동구치매안심센터 간호사는 "치매환자와 가족이 지역사회와 더불어 살아가는 방향으로 치매파트너, 치매안심마을, 선도교육 등이 이뤄졌지만 현재 코로나19로 인해 사업 대부분이 중단된 상황이라 안타까운 마음"이라며 "치매에 대한 인식 역시 아직 낮은 편이지만 과거와 비교해 나아지고 있는 만큼 지역사회 모두가 개선을 위한 노력을 해야 한다"고 말했다.

/배재흥기자 jhb@kyeongin.com