불법 촬영물은 유포되는 순간 걷잡을 수 없을 만큼 피해가 커져 '골든타임'을 사수하는 것이 무엇보다 중요하다. 그러나 현장에선 사건 발생 초기에 불법 촬영 가해자를 붙잡거나 증거를 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 겨우 검거해 재판정에 세우더라도 집행유예에 그치는 경우가 많다.

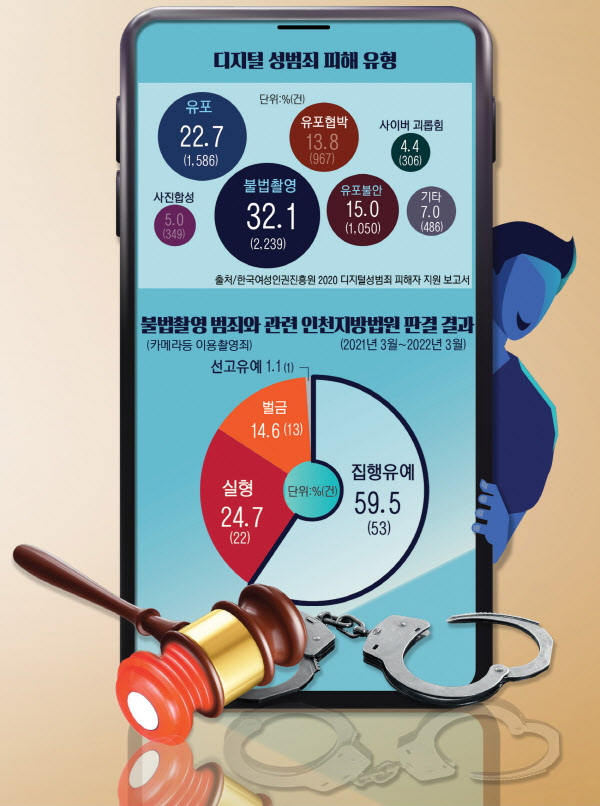

여성가족부와 한국여성인권진흥원이 지난해 3월 발표한 '2020 디지털 성범죄 피해자 지원 보고서'를 보면 2020년 전국에 있는 디지털 성범죄 피해자 지원센터에 접수된 피해 유형은 '불법 촬영'이 2천239건(32.1%)으로 가장 많았다. 다음은 '유포' 1천586건(22.7%), '유포 불안' 1천50건(15.0%) 등의 순이었다.

보고서 내용과 같이 불법 촬영 피해자들은 유포와 유포 불안 등 2차 가해에 시달리고 있다. 이 때문에 경찰이 불법 촬영물 유포를 막기 위해 더욱 적극적으로 수사해야 한다는 목소리가 나온다.

유포땐 심각한 피해, 초기대응 중요 불구

수색영장 발부 오래걸려 증거인멸 가능성

지난해 불법 촬영 피해를 당한 20대 여성 A씨는 "경찰 수사가 조금 더 적극적이었다면 증거를 찾을 수 있었을 것"이라며 "피해자가 자신의 피해 증거를 직접 수집해야 하는 경우가 어디 있느냐"라고 분통을 터트렸다.

현장 수사관들은 "수사에 어려움이 있다"고 입을 모은다. 불법 촬영 혐의를 수사하기 위해선 수색영장이 필요한데, 영장 발부 조건이 까다롭고 시간도 오래 걸린다는 것이 현장 수사관들의 설명이다.

인천의 한 경찰서 여성청소년과 수사관은 "불법 촬영하는 장면을 현장에서 목격해 현행범으로 체포하지 않는 한 전자기기를 압수수색할 수 없다"며 "특히 주말에 사건이 나면 수색영장을 받는 데 2~3일이 걸릴 때도 있다"고 했다.

수사 인력이 부족한 문제도 있다. 불법 영상물이 담긴 저장 장치를 확보해도, 수사관 1~2명이 방대한 양의 사진과 영상을 모두 조사해야 한다. 인천의 또 다른 경찰서 수사관은 "불법 촬영 영상 등 증거물이 1TB(테라바이트)가 넘어도 일일이 다 확인해야 하니 시간이 지체될 수밖에 없다"고 말했다.

경찰이 사건 발생 초기에 가해자를 검거하거나 증거를 확보하지 못하면, 가해자는 그만큼 증거를 인멸하거나 유포할 시간을 버는 셈이다.

최근 1년 인천지법 89건 판결중 53건 집유

실형은 24% 불과… "양형 기준 개선해야"

불법 촬영 가해자들이 실형을 살지 않고 집으로 돌아가는 경우도 많다. 경인일보가 불법 촬영 범죄와 관련한 인천지방법원의 지난 1년(2021년 3월~2022년 3월) 치 판결문을 분석한 결과, 89건 중 53건(59%)은 집행유예가 선고됐다. 이 중에는 무려 255회나 불법 촬영 행위를 했으나 징역 3년에 집행유예 4년을 받은 사례도 있다.

성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제14조에 따르면 카메라나 유사한 기능을 갖춘 기계장치를 이용해 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 사람의 신체를 대상자 의사에 반해 촬영한 자는 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

그러나 상당수는 초범이거나, 영상 또는 사진에 있는 사람이 피해자인지 식별하기 어렵거나, 진지한 반성을 하고 있다는 등의 사유로 형량이 감경됐다. 실형은 22건(24%)이었는데, 이마저도 폭행·강요·협박·강간·성추행 등 불법 촬영 외 다른 양형 사유가 있는 경우였다.

한국여성변호사협회 인권이사 서혜진 변호사는 "최근에는 휴대전화 1개가 아니라 여러 전자기기를 이용해 불법으로 영상을 찍거나 공유하고 있다. 불법 촬영 수사에서 휴대전화 1개만 조사하는 것은 고질적 문제"라며 "불법 촬영 피해자의 감정을 고려해 수사기관이 피해자가 이해할 만한 수사를 할 수 있도록 방법을 찾아야 한다"고 했다.

실제 처벌 수위가 낮다는 지적에 대해선 "지난해 1월 불법 촬영(카메라등 이용 촬영) 범죄에 대한 양형기준이 마련됐지만, 200~300차례 같은 범행을 저질러도 집행유예가 선고되는 경우가 있다"며 "불법 촬영 범죄 양형 기준에 대한 개선이 필요하다"고 강조했다.

/변민철기자 bmc0502@kyeongin.com