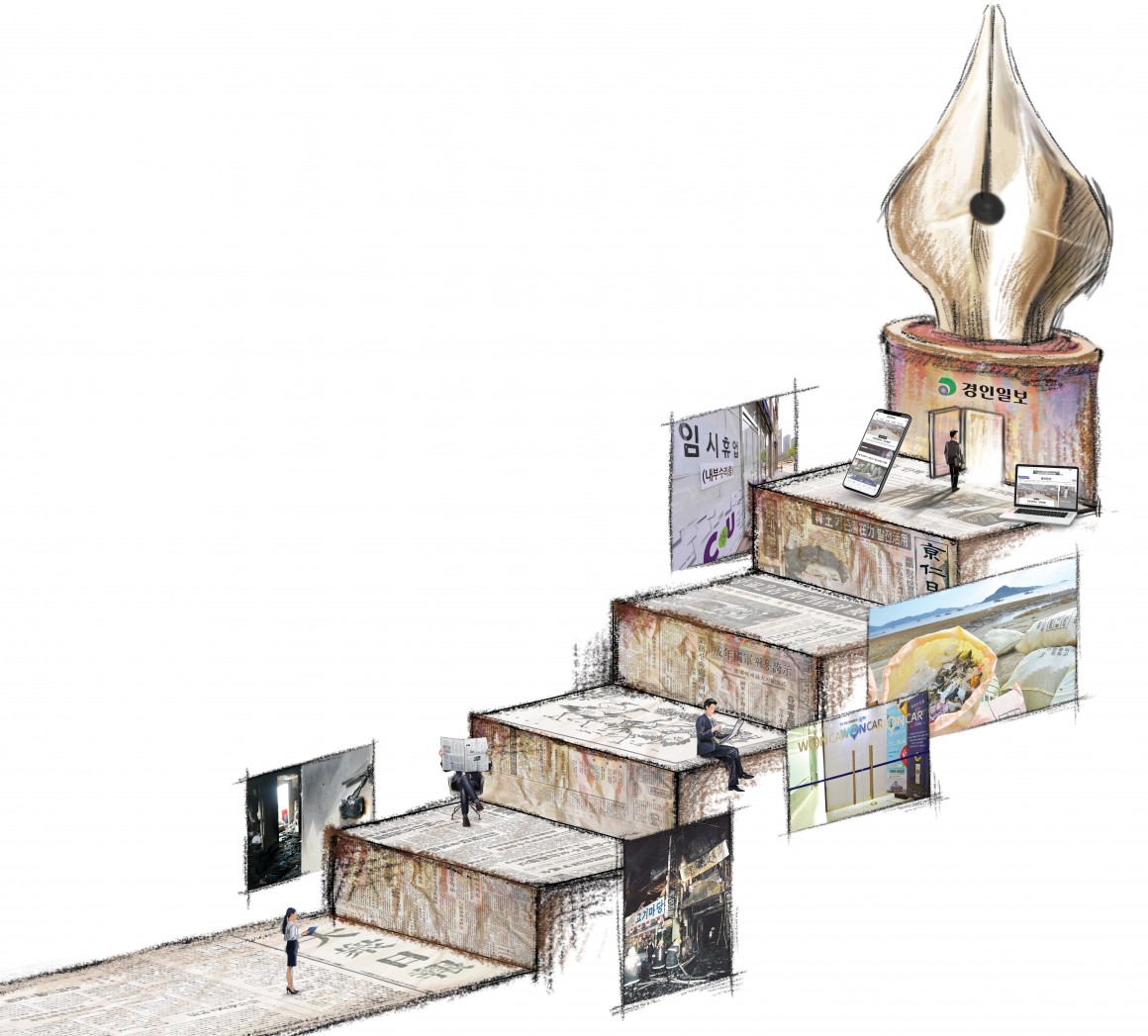

77년 전인 1945년 10월. 언론 활동을 억압하던 일제의 신문지법 등 각종 규제가 백지화되면서 경기·인천지역 최초의 우리말 신문, '대중일보'가 탄생했다.

해방 이후 혼란이 가득한 공간에서 부조리를 고발하고 경기·인천지역 주민들과 더 나은 미래를 고민하던 지역언론 대중일보의 DNA는 지금의 경인일보로 이어져 더 나은 사회를 향한 언론의 사명을 다하고 있다.

창간 77주년 역사에서 경인일보는 경기·인천주민들과 함께 웃었고, 눈물을 흘릴 때는 더 깊이 아파하며 우리 사회의 방향을 제시했다. 중앙과 지역을 넘나들며 정치·행정·사법·경제 등 사회 전 영역에서 권력의 '카운터 파트너'로서 불합리를 고발하고 싸워왔다.

1994년에 굴업도 핵폐기장 후보지 문제 조명 눈길

'CU 편의점주 자살' 등 보도, 사회적인 큰 반향

유료 구독 실종 건강한 저널리즘 구현 한계 현실

지역주민 공론장 위한 재정지원 현실화 '수면 위'

1945년 해방둥이 대중일보로 시작된 경인일보의 역사는 대내외적인 어려움 속에서도 경기·인천 주민들의 알 권리를 위해 끈질긴 생명을 이어왔다. 대중일보는 인천신보(1950년 9월), 기호일보(1959년 7월), 경기매일신문(1960년 7월)으로 이름을 바꿨다.

1960년 8월 창간된 인천신문은 경인일보의 또 다른 뿌리다. 인천신문은 경기연합일보(1968년 8월), 연합신문(1970년 10월)으로 이어졌다. 세번째 뿌리는 1966년 2월 창간된 경기일보다.

경기매일신문과 연합신문, 경기일보는 1973년 통합돼 경기신문이라는 제호로 주민을 만나기 시작했고, 1982년 3월부터 지금의 제호인 경인일보로 매일 아침 독자들을 만나고 있다.

격동의 한국사를 관통해온 만큼 경영에 어려움이 닥칠 때도, 정론직필이라는 언론의 사명이 위협을 받을 때도 있었지만 독자들 앞에 당당한 신문을 내놓기 위해 노력해온 역사다.

경인일보가 쌓아온 역사는 수 많은 특종이 함께 했다. 비록 1988년 언론시장 자율화 조치 이전까지 경기·인천지역 유일의 언론사였다는 점에서 영광의 순간들이 제 평가를 받지 못하고 있지만, 1990년대 접어들면서 오랜 역사와 함께 쌓아온 '내공'이 본격적으로 빛을 발하기 시작했다.

1994년 불과 5가구가 살던 인천 굴업도가 핵폐기장 후보지로 선정된 문제를 다루면서 1994년 12월 이달의 기자상을 수상한 경인일보는 이후 숱한 특종으로 한국기자상과 이달의 기자상을 수상하는 등 시민의 목소리를 대변하는 기사로 반향을 얻었다.

인천국제공항 건설 현장 노동 인권 실태를 보도해 열악한 건설현장 노동자들의 처우를 다뤄 1999년 9월 이달의 기자상을 수상했고, 그 다음달에는 관장약 파동사건을 보도해 관장액이 정식 의약품목으로 지정되는 데 기여했다.

유흥업소 청소년 출입의 실태와 문제점, 대책 등을 다룬 '인현동 화재참사, 그 후 1년…(2000년 10월)'이나, 민족적 울분을 폭발시킨 미군 장갑차 여중생 사망사건(2002년 6월), 복지사각지대에 놓인 장애인 권익 보호에 담론을 제기한 '어느 청각장애인의 죽음(2005년 3월)', '恨 많은 음지인생, 기지촌 할머니들의 고단한 삶(2007년 5월)', '씨랜드 참사 잊었나.

또 둥지튼 불법시설(2011년 8월)', '다치면 죽는 대한민국, 제2의 석해균은 없다(2012년 4월)', 부조리한 한국 사회의 단면을 보여주면서 한국기자상 수상으로 이어진 '용인 CU편의점주 자살 및 CU측 사망진단서 변조(2013년 6월)' 등은 사회적으로 큰 반향을 이끌어냈는데, 이들 기사 모두 주민들과 함께 호흡해온 결과다.

권력의 카운터 파트너로서의 감시 역시 경인일보가 중요하게 지켜온 사명이다. 1994년 9월 경인일보는 '인천 북구청 세금 횡령사건'으로 말단 공무원에서부터 고위직까지 연결된 뿌리 깊은 세무 공무원 비리를 폭로했다. 이는 1995년 전국을 강타한 세무비리 수사를 이끌어내며 부정의 고리를 끊어내는 데 기여했다.

'경기대, 권노갑 전 민주당 고문 등 정·관계 인사 줄대기용 교수 임용(2002년 5월)'과 '단국대 용인부지 용도변경·대출 의혹 권력층 개입 특혜 종합판(2003년 1월)' 등이나, '경기도 교육청 교장승진 등 인사비리 의혹(2003년 5월)' 집중호우로 큰 피해가 발생한 강원도에서 골프 라운딩을 즐겼던 한나라당 고위 간부들의 모습을 보도해 큰 파장을 불러온 '한나라당 경기도당 수해 골프(2006년 7월)', '폭탄주에 취한 행정 감사(2004년 11월)', '학생들의 건강을 담보로 잡은 교육계(2009년 9월)' 등은 우리 사회 뿌리 깊은 도덕 불감증을 경고한 사건이었다.

'모아저축은행, 58억원 새는 동안 내부 감시 작동 안했다(2022년 4월)'와 '우리 앞바다에 쓰레기 쓰나미 온다(2021년 7월)', '자살률, 지역을 보다(2021년 4월)', '라면 끓이다 화재 참변 당한 인천 초등생 형제(2020년 9월)', '서민 울린 대국민 사기극 전세자동차 원카(2020년 4월)' 등 경인일보 특종의 역사는 현재 진행형이다.

32년만에 대폭 개정된 지역자치법으로 자치분권의 새로운 시대가 열렸고, 앞으로 지역의 역할이 더욱 커질 것이라는 전망이다. 커지는 지역의 권한과 역할에 맞춰 경인일보 역시 '주민들과 함께 울고 웃는 언론', '권력의 카운터 파트너'로서의 역할에 더욱 박차를 가해야 하는 상황이다.

지난해 12월 '지역신문발전지원특별법 개정안(지역신문발전법)'이 국회 본회의를 통과하면서 지역신문발전법이 상시화됐지만, 지역 신문이 처한 상황은 열악하기만 하다. 지역신문이 겪는 대내외적 어려움은 어제, 오늘의 일은 아니지만, 건강한 저널리즘 자체가 위협받는 상황이 나타나고 있다.

포털과 SNS 등 거대 미디어의 등장으로 뉴스는 '무상의 공공재'라는 인식이 대중적으로 확산된 가운데, 단기간에 이런 분위기를 뒤집기란 쉽지 않아 보인다.

유료 구독을 통해 뉴스를 접하는 사람들이 거의 없다 보니, 신문사 경영의 안정성이 확보되지 못해 건강한 저널리즘 구현에 어려움이 따를 수밖에 없다. 또 유튜브 등에서 뉴스를 접하는 경우도 많은데, 특정 취향에 어필하는 콘텐츠로 승부를 하기 때문에 되레, 균형있는 뉴스가 외면받는 사태까지 벌어지고 있다.

지역 신문이 어려움에 처한 상황에서 자치분권은 한쪽 날개를 잃은 새와 같다. 악화된 지역 언론계의 재정 상황을 제도적 개선을 통해 지역신문이 지역주민들의 공론장으로서 역할을 할 수 있도록 지역신문발전법의 현실화와 재정지원 현실화가 시급한 과제로 떠올랐다.

/김성주기자 ksj@kyeongin.com, 사진/경인일보DB