흔히 떠올리는 우리나라의 자기는 청자와 백자, 분청사기가 대표적이지만, 그 안에는 검은 빛을 띠는 흑자도 자리하고 있다. 옹기나 도기와 다른 흑자는 지금껏 사람들의 주목을 크게 받지 못했지만, 우리 선조들의 삶과 역사 속에서 함께하고 있었다.

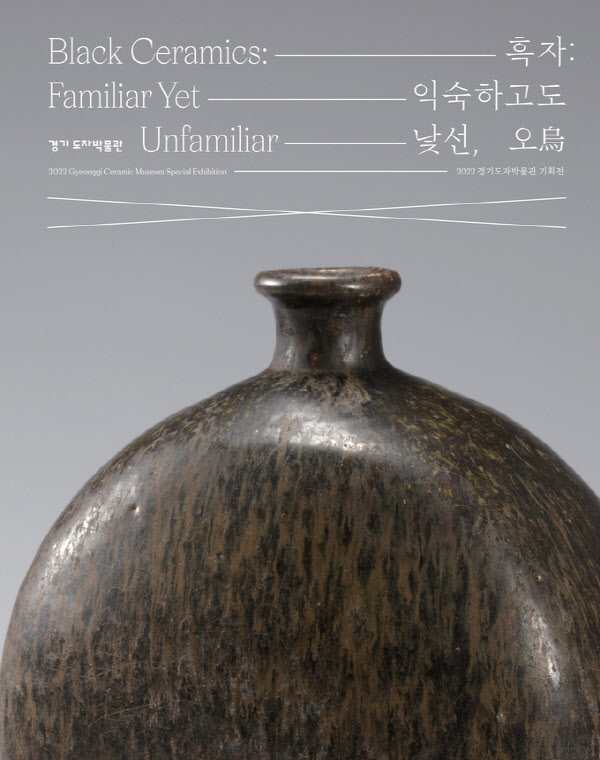

경기도자박물관의 기획전 '흑자: 익숙하고도 낯선, 오烏'는 이러한 흑자의 익숙하고도 낯선 매력과 그 속에 담긴 이야기를 들여다볼 수 있는 전시이다.

다양한 빛깔, 문헌으로 검은 자기 확인

조선시대땐 음식 저장·운반으로 쓰여

흑자 역사·가치… 내년 3월 26일까지

흑자는 흑유를 시유한 자기를 통칭하는데, 흑유에는 철분 함량이 높은 흙과 나무의 재가 사용된다. 갈색부터 녹갈색, 흑갈색, 칠흑색에 이르기까지 다양한 빛깔을 내는 흑자는 삼국시대 전후로 유입됐을 것으로 추정하고 있다.

흑자의 존재는 다양한 문헌을 통해서 확인할 수 있는데, 그 검은 빛깔은 까마귀 오(烏)로 표현됐다. 흑자가 본격적으로 생산되기 시작한 때는 고려시대로, 초기에는 청자 가마에서 함께 구워져 나오던 부수적인 자기였다. 이 시대의 흑자는 다완이나 접시, 베개, 장구, 마상배 등 청자의 고급 기형에 바탕을 둔 특수 기형들로 점차 확대됐다.

전시장에서는 흑유 향로와 흑유 화형 접시를 비롯해 토끼털처럼 여러 빛깔이 섞여 가늘고 세밀한 토호무늬가 있는 흑유완도 볼 수 있다. 흑유완의 경우 흰색의 차 거품이 돋보일 수 있어 다인들에게 환영을 받았다고 한다.

조선시대에 들어와 흑자는 그 용도가 변하기 시작했다. 실생활에 필요한 음식기나 저장, 운반용기를 위주로 제작됐다. 조선 초기에는 분청사기 가마에서 일부 생산됐고, 관요가 만들어진 이후에도 백자와 흑자 생산이 함께 이루어졌다.

하지만 조선 후기에는 파주, 포천, 가평에 전용가마가 생길 만큼 수요와 생산량이 늘었다. 이는 당시 사람들의 생활 속에 흑자가 익숙하게 자리 잡았다는 것을 방증하는데, 김홍도와 김득신, 신윤복의 그림에서도 흑자의 모습을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.

이번 전시에서는 용이 새겨져 있는 흑유용문편병, 의자나 화분 받침으로 쓰였을 용문돈을 비롯해 흑유병, 흑유호, 흑유항아리 등을 통해 당시 조선에서 흑자가 어떠한 용도로 쓰였는지를 가늠해볼 수 있다.

전시장 중앙에 펼쳐지는 영상에는 "까마귀에게는 일정한 색깔이 없다. 내가 눈으로 그 빛깔을 정한 것"이라고 한 연암 박지원의 글을 통해 흑자(오자)가 가진 색의 의미를 다시금 새겨볼 수 있다. 검은색을 하나의 색으로 단순하게 생각하는 것이 아닌 그 속에서 여러 빛깔을 찾을 수 있는 다양한 인식에 대한 설명이다.

이후 일제강점기에 이르러서는 시대적 상황이나 선호도를 반영한 흑자들이 생산됐다. 외세에 의한 타율적 산업화와 전통을 지키고자 하는 자율적 의미의 맞물림, 산업과 예술의 과도기적 상황에서 만들어진 흑자는 전통의 변화와 근대 도자의 이야기를 품고 있다.

흑자를 통해 세상을 좀 더 넓게 바라보는 동시에, 그동안 주목하지 못했던 낯섦을 찾아 재조명해 볼 이번 전시는 내년 3월 26일까지 이어진다.

/구민주기자 kumj@kyeongin.com