조선은 '기록의 나라'라고 불릴 만큼 정확한 기록을 남기는데, 이는 사대부들이 남긴 '지석'도 다르지 않았다.

지석은 죽은 사람의 인적사항, 무덤의 위치와 방향 등을 적어 무덤에 묻은 판판한 돌이나 도자기판을 말한다.

겉으로 드러나 있는 묘비석과는 달리 땅에 묻는데, 조선시대에 들어와 유교문화의 일부로 인식됐다. 돌에 새긴 것은 천 년을 간다는 말처럼, 무덤의 주인이 누구인지를 알려주는 역할을 할 뿐만 아니라 선조의 기록을 보존하고 사후에도 존중과 예를 다한다는 정신이 함께 깃들어 있다. 이 때문에 지석에는 그 인물이 어떤 삶을 살았는지 가감 없이 적혀있다.

무덤에 묻은 판판한 돌이나 도자기에

인물의 삶 가감없이 적혀있는 '지석'

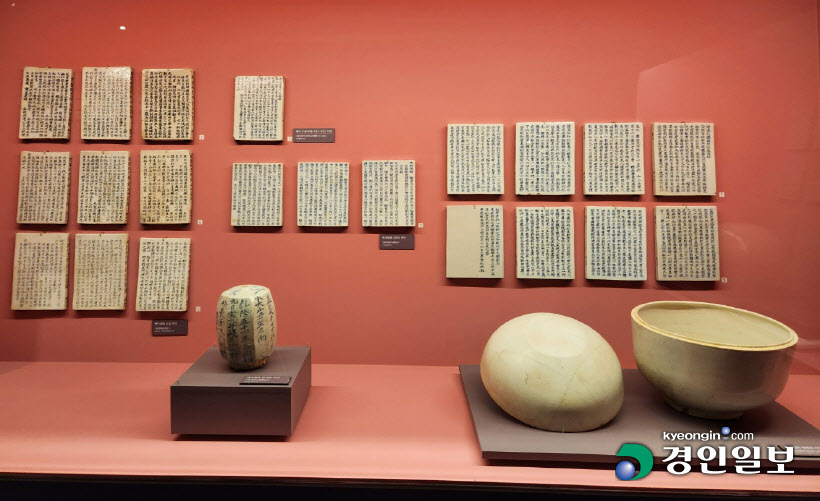

경기도박물관에서 내년 3월 26일까지 열리는 특별전 '경기 사대부의 삶과 격, 지석'은 경기도 대표 유물 중 하나인 조선시대 지석을 처음으로 선보이는 전시이다.

도박물관은 공립박물관 중 가장 많은 1천300여 점의 지석이 있으며, 이 중 황희 정승의 아들 황수신, '경국대전' 편찬에 참여한 서거정, 임진왜란 좌의정으로 선조를 보필한 유홍 등 700여 점의 지석이 전시된다.

지석은 왕실에서 쓸 도자기를 만드는 관요에서 생산됐고, 관요와 분원이 포진해 있는 경기도야말로 지역 사대부와 그 특징을 제대로 살필 수 있는 곳이라고 할 수 있다.

이번 전시에서 볼 수 있는 분청사기상감 김명리 지석과 백자청화 흥녕부대부인 지석(고려대박물관 소장)은 보물로 지정되어 있다. 광주 광남동에서 출토된 김명리 지석은 고려시대 불교문화의 영향을 받은 유물로 특이하게 종 모양을 하고 있으며 윗부분에는 연꽃 모양이 달려 있다.

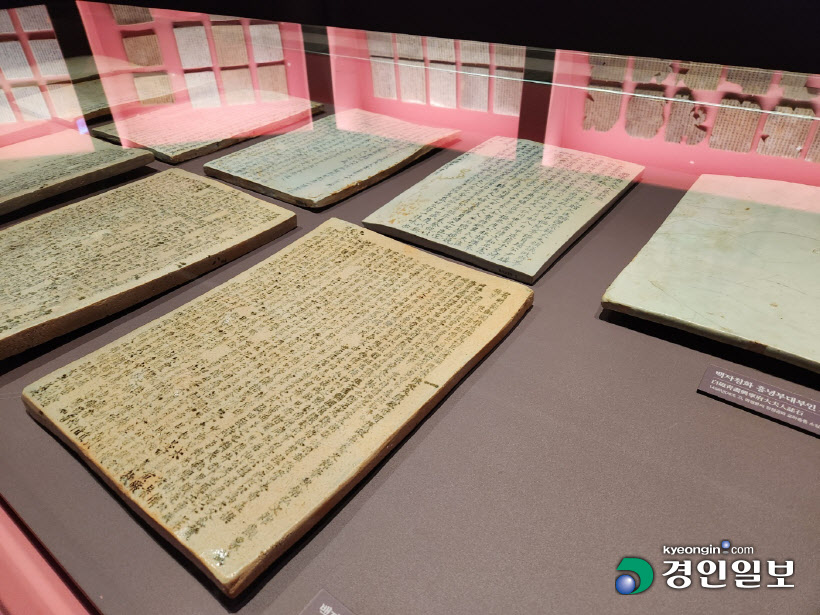

흥녕부대부인 지석은 파주시에서 석제함에 담긴 상태로 발견됐으며, 광주 관요가 설치되기 이전에 청화백자가 이미 생산됐다는 기록을 뒷받침하는 증거이자 수입 청화 안료를 사용해 만든 수작으로 알려져 있다.

이에 뒤지지 않는 가치를 자랑하는 도박물관 소장품 백자청화 황수신 지석도 볼 수 있다.

황수신은 황희정승의 셋째 아들로, 우의정과 좌의정을 거쳐 영의정이 됐다. 4장으로 된 백자청화 지석으로 1467년 제작됐으며, 이는 지금까지 발견된 지석들 가운데 두 번째로 빠른 것이다. 특히 1467년은 왕실 관요를 설치한 해로, 당시 청화백자의 제작 양상을 알려주는 중요한 자료이다.

내년 3월 26일까지 경기도박물관서

황수신·서거정·유홍 등 700여점 전시

이 밖에도 음각·상감·청화·철화 등 여러 방법으로 글을 새겨넣은 지석과 18세기 이후에 유행하게 된 지석의 변천사도 한눈에 살펴볼 수 있다.

전시 마지막에는 청송심씨 인수부윤공파, 청송심씨 사평공파, 풍양조씨 회양공파, 기계유씨, 남양홍씨 등 조선 후기 경기 사대부 면면을 담아냈다. 조선의 정치 문화에 큰 영향을 미친 이들의 정성스러운 지석과 초상화, 저술 등 남아 있는 삶의 행적과 역사를 되짚어 보게 된다.

다소 생소할 수 있는 지석의 의미와 가치를 마주해볼 수 있는 이 전시는 내년 3월 26일까지 계속된다.

/구민주기자 kumj@kyeongin.com