인천은 다양한 얼굴을 하고 있다. 바다를 끼고 있어 짐을 실은 선박들이 수시로 드나든다. 인천국제공항을 통해 오가는 사람은 한 해 수천만명에 이른다. 인천 곳곳에는 외국에서 온 이주민들이 정착해 마을을 이뤘다. 바다를 메워 만든 산업단지에서는 수만명의 노동자가 일하고 있다.

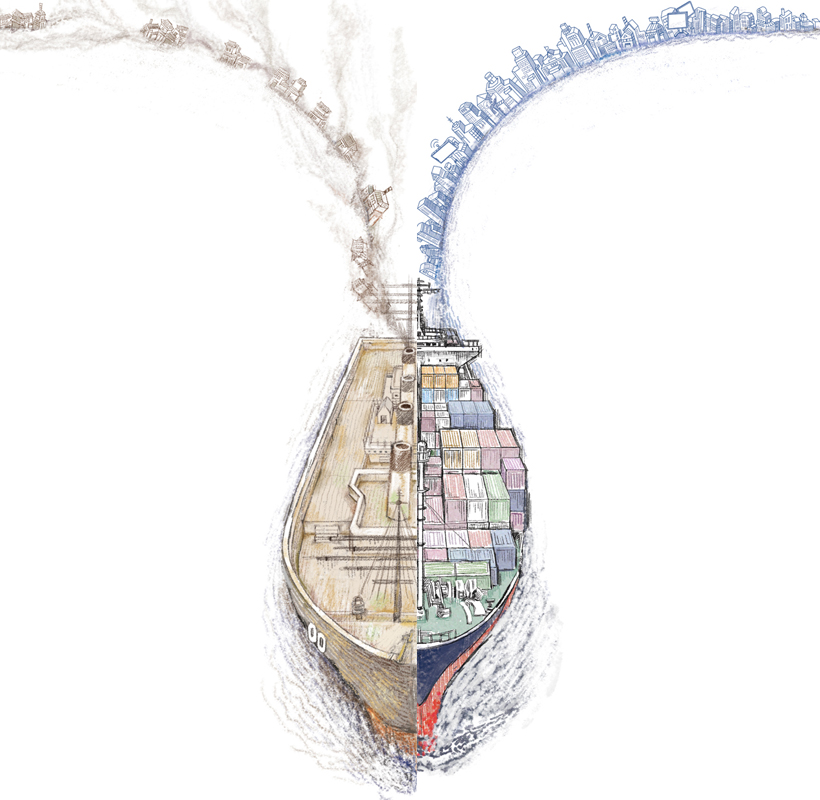

인천이 가진 다양한 모습 때문에 인천을 설명하는 이름도 많다. '해양도시' '관문도시' '국제도시' 등이다. 인천의 다양한 모습과 여러 이름을 관통하는 하나의 사건은 '개항'이다. 지금으로부터 140년 전인 1883년에 이뤄진 개항은 현재 인천이란 도시의 틀을 만드는 데 결정적 역할을 했다.

국립국어원 표준국어대사전에서는 '개항'을 '외국과 통상을 할 수 있게 항구를 개방해 외국 선박의 출입을 허가함'이라고 정의하고 있다. 1883년 인천항 개항은 의미가 달랐다.

타국과의 교류를 최소화하는 '쇄국'에서 벗어나면서 정치, 경제, 문화 등 사회 전반에서 지각 변동이 일어났다. 작은 어촌마을이었던 제물포(인천항)는 무역선이 오가는 항만으로 바뀌었다. 수도인 서울과 가까워 군사적 요충지로서 의미가 컸던 인천은 세계 각국이 교류하는 '작은 지구촌'으로 변모했다.

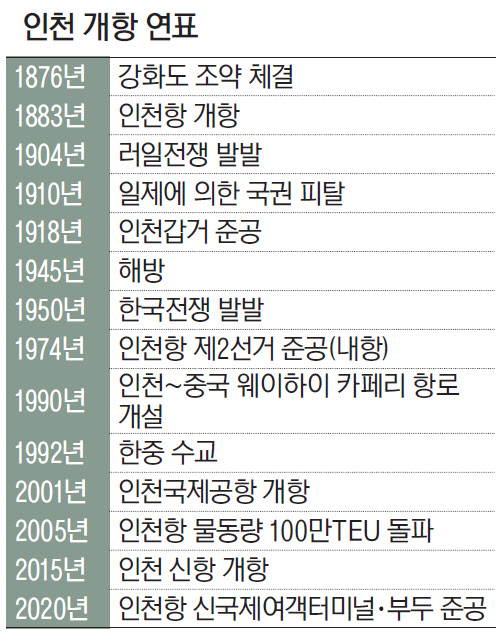

인천항 개항의 배경은 1876년에 이뤄진 강화도 조약이다. 1875년 일본 군함 운요호는 강화 해협을 침범했고 양국 간 군사 충돌이 발생했다. 일본은 책임과 배상을 요구했고, 결국 인천·부산·원산을 개항하기로 하는 조약이 체결됐다. 이 조약을 근거로 1883년 1월1일 인천항이 개항했다.

부산(1876년)과 원산(1880년)은 인천보다 개항이 먼저 이뤄졌다. 그럼에도 인천항 개항이 가진 파급력은 이들 도시보다 컸다. 인천항을 통해 들어온 서양 문화·문물은 서울을 거쳐 전국으로 퍼졌다.

손장원 인천재능대학교 교수는 "개항은 전통적인 생활 방식에서 현대의 방식으로 넘어가는 기점이었다"며 "부산항과 원산항이 먼저 개항했지만, 그 영향이 확산하는 데 한계가 있었다. 인천은 한반도의 중심에 있었고 서울과 가깝다는 점에서 한반도 근대화에 큰 역할을 했다"고 말했다.

또 "인천항에서 서울로 이어지는 길인 '경인로'를 통해 서양의 문물·문화가 빠르게 확산했다"며 "이 길은 근대 문물의 탯줄 역할을 했다"고 평가했다. → 연표 참조

외국인들이 인천 개항장으로 몰려들었다. 조계(租界)는 개항장에 외국인이 자유롭게 거주하며 치외 법권을 누릴 수 있도록 설정한 구역이다. 인천에도 일본인, 청(중국)인, 영국인, 미국인, 독일인을 위한 각국 조계가 설치됐다. 현재 인천 중구 차이나타운에는 일본 조계지와 청국 조계지의 경계가 됐던 계단이 있다.

부산·원산보다 늦게 열렸지만 '파급력' 서양 문물 '경인로' 통해 확산

치외법권 '각국 조계' 설치에 최초 등대·공원·호텔·정미소 등 생겨나

"한때 개항장 주인은 외국인으로 인식" 전쟁 지원 역할 강요당하기도

작은 어촌마을 '제물포' 무역항 탈바꿈 다양한 문화 융합 새롭게 변모

인천항 개항은 빠르게 인천의 모습을 바꿔놓았다. 인천에 국내 '최초'가 많은 것도 이 영향이다. 등대(팔미도 등대), 근대식 공원(자유공원), 호텔(대불호텔), 축구, 야구, 정미소, 기상대 등은 인천이 가지고 있는 최초의 기록들이다.

인천 개항장으로 일본인, 중국인, 서양인들이 몰려들었고, 이들은 조선 상권 장악에 나섰다.

일본은 은행을 설립해 적극적으로 상권 확대를 꾀했다. 일본 제1은행 인천지점, 일본 제18은행 인천지점 건물은 아직도 남아 박물관 등으로 활용되고 있다. 일본우선주식회사는 조선에서 항만 관련 사업을 진행하고자 1885년 인천지점을 설립해 인천의 항운업을 독점하다시피 했다.

외국인들의 적극적인 공세에 조선인들도 나름의 자구책을 마련했다. 조선은 개항장을 관리하기 위한 특별 행정기관인 '인천항 감리서'를 설치했다. 일본 상인에 대응하기 위해 객주들은 '신상회사'를 만들었다. 근대 교육기관인 인천항공립소학교(현 인천창영초등학교)가 세워지기도 했다.

배성수 인천시립박물관 전시교육부장은 "인천은 개항으로 인해 다양한 문화가 공존하는 도시가 됐다"며 "조선에서 상권을 확장하고자 하는 외국 세력과 조선 상인들이 경쟁하는 각축장이기도 했다"고 말했다.

이어 "20~30년 전만 해도 개항장의 주인을 외국인으로 인식하는 경향이 강했다"며 "조선인들도 근대화를 받아들이기 위해 노력했다는 점이 알려지고 있다"고 했다.

우리나라는 개항 이후 일제의 식민 지배를 받게 된다. 개항은 근대 문물이 유입돼 근대화를 이루는 역할을 했으나, 세계 열강들의 수탈을 허용한 사건이기도 했다.

김창수 인하대학교 초빙교수는 "인천 개항을 근대화·서구화 측면에서 보는 경향이 강했다"며 "인천항 개항은 강압에 의해 이뤄졌고 개항 이후 식민지가 됐다는 점에서 '식민지'와 '근대화'라는 두 가지 성격을 모두 지니고 있다. 이를 함께 바라봐야 한다"고 말했다.

이어 "개항 이후 조선은 일본이 일으킨 청일전쟁(1894년), 러일전쟁(1904년) 등 세계 각국의 전쟁에 휘말렸다"며 "전쟁터가 되기도 하고, 군수 보급 등 전쟁 지원을 강요당했다"고 덧붙였다.

개항으로 인해 인천이 '국제도시'로서 면모를 갖추게 된 것도 부정할 수 없는 사실이다. 다양한 문화가 모이고 융합하면서 새로운 문화를 만들어냈다.

인천항 개항은 도시 발전과 확장으로 이어졌다. 조그마한 어촌이었던 제물포는 1883년 개항을 계기로 무역항으로 탈바꿈했다.

인천항은 1918년 갑문을 갖춘 내항(제1갑거)을 완성했고, 1974년에는 아시아 최대 규모의 갑문을 설치하는 등 시설을 확대해 나갔다. 2015년에는 바다를 메워 만든 송도국제도시에 인천 신항이 개항했다. 한중카페리는 한중 수교(1992년) 이전인 1990년부터 인천과 중국 도시들을 오가며 교류의 첨병 역할을 했다.

2001년 인천국제공항이 개항하면서 인천의 국제적 위상은 더욱 높아졌다. 연수구 함박마을 등 인천 곳곳에 자리 잡은 외국인 집단 거주 지역은 인천이 가진 다양성과 국제성을 보여준다.

김창수 교수는 "개항기 때 인천이 가졌던 다양성은 한국전쟁 직후 크게 위축됐으나, 1990년대부터 회복했다"며 "과거에는 바다를 통한 교류였다면, 지금은 더 입체적으로 교류가 이뤄지고 있다. 특히 인천공항은 인천이 가진 국제성과 세계 도시적 성격을 강화하는 데 큰 역할을 했다"고 말했다.

/정운기자 jw33@kyeongin.com, 일러스트/박성현기자 pssh0911@kyeongin.com

![국가로부터 노동자 지켰다… 역사가 기억한 인천 그 교회 [위크&인천]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/12/news-p.v1.20250411.e4766fce815a48c7b69e5d3d79485a0a_R.png)

![[영상+] 바야흐로 팝업 전성시대… 갤러리아 광교점 ‘브레드이발소’](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/12/news-p.v1.20250411.88e57afd41334828a13097f85a0a9bcf_R.png)

![[2023 신년특집] 인천개항 140년 - 국제도시 하역현장과 함박마을](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202212/2022122201000908900043011.jpg)