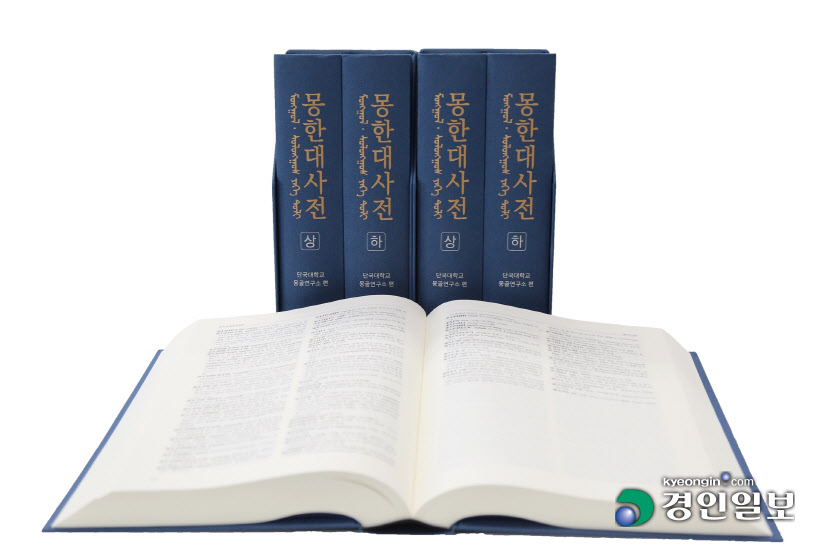

1993년 국내 최초로 몽골학과를 설립한 단국대학교(총장·김수복)가 한·몽 수교 33주년을 맞은 올해 세계 최대 규모의 몽골어 사전 '몽한대사전(蒙韓大辭典)'을 세상에 내놨다. 우리 민족이 고려시대 원(元)나라와 교류한 지 700여 년 만이자 2009년 사전 편찬 작업을 시작한 지 15년 만이다.

몽골 연구자들은 과거부터 영어·일어·중국어 기반의 몽골어 사전을 이용해야만 했다. 이에 단국대 부설 몽골연구소는 이 같은 불편을 해소하기 위해 대대적인 사전 편찬 작업을 계획했다. 몽골과학원 산하 몽골어문연구소에서 발간한 '몽골어 상세풀이 사전(2008)'을 기반으로 번역·오류 수정과 보완 작업 등을 걸쳐 기존에 있던 사전보다 5천여 단어가 더 많은 8만5천여 개의 단어가 수록된 몽한대사전을 편찬했다.

2009년 편찬 작업 시작한지 15년 만에 완성

현대어·고어·관용어 등 8만5천여 단어 수록

총 2권(3천90페이지)으로 구성된 몽한대사전에는 과거 12~13세기 몽골 대제국을 건설한 칭기즈칸 이후부터 현재에 이르기까지 몽골 모든 문헌에서 채록한 관용어와 속담, 수수께끼, 격언, 고어 등이 고스란히 담겼다. 키릴문자(몽골 현대 문자), 몽골 전통문자(위구르진 문자), 해당 한국어, 키릴문자 예문, 키릴문자 예문을 번역한 한국어 문장 순으로 이어지며, 러시아어·티베트어 차용어, 방언, 고어, 신조어 등은 몽골어 자모 순서로 제시해 내몽골과 외몽골 등 몽골 전체 지역의 언어를 이해하는 데 활용될 수 있도록 꾸며졌다.

사전은 국내 몽골어 연구자뿐 아니라 몽골의 한국어 연구자와 유학 준비생에게도 유용하게 쓰일 전망이다. 부록에는 간략한 몽골어 문법도 실렸다. 한국어 풀이는 한글 어문 규범 심의 기준에 따라 최대한 순수 우리말로 번역됐고 외래어 표기는 국립국어연구원의 외래어 표기 심의 기준을 따랐다. 중국어에서 유입된 외래어는 단어의 연관성을 확인하기 위해 간체자 한문 그대로 사용됐다.

사전 편찬에 몸담았던 강신 교수(몽골학 전공)가 작업 기간 도중 불의의 교통사고로 유명을 달리해 편찬 작업이 한때 중단될 뻔한 위기도 있었으나, 송병구 몽골연구소 소장의 주도 아래 이성규·류병재·이선아·바트델게르 노로브냠·치멧체예 오윤게렐 교수(이상 단국대 몽골학 전공), 윰지르 멍흐암갈랑(몽골국립대), 두게르잡 비지야(몽골 인문대), 네르구이 멘드 교수(몽골 과기대) 등 국내·외 몽골어 연구자들이 편찬 작업에 매진, 15년 만에 결실을 맺었다.

단국대는 한몽 양국의 우호 증진을 목표로 몽한대사전을 주한몽골대사관, 주몽한국대사관, 몽골과학아카데미 어문연구소, 몽골국립대 한국학과, 울란바타르대학교 한국어과 등에 기증했다.

송병구 소장은 "국내에서 발간된 기존의 몽골어 사전류는 대체로 어휘 수가 적고 예문이 충분하지 않아 입문자나 여행자를 위한 어휘집 수준이었다"며 "이 사전을 계기로 몽골어와 몽골 문화의 연구뿐 아니라 한국어와의 비교 연구까지 실질적으로 가능하게 됐는데, 이는 인문학 분야의 매우 의미 있는 진전"이라고 소감을 밝혔다.

몽골 연구자들은 과거부터 영어·일어·중국어 기반의 몽골어 사전을 이용해야만 했다. 이에 단국대 부설 몽골연구소는 이 같은 불편을 해소하기 위해 대대적인 사전 편찬 작업을 계획했다. 몽골과학원 산하 몽골어문연구소에서 발간한 '몽골어 상세풀이 사전(2008)'을 기반으로 번역·오류 수정과 보완 작업 등을 걸쳐 기존에 있던 사전보다 5천여 단어가 더 많은 8만5천여 개의 단어가 수록된 몽한대사전을 편찬했다.

2009년 편찬 작업 시작한지 15년 만에 완성

현대어·고어·관용어 등 8만5천여 단어 수록

총 2권(3천90페이지)으로 구성된 몽한대사전에는 과거 12~13세기 몽골 대제국을 건설한 칭기즈칸 이후부터 현재에 이르기까지 몽골 모든 문헌에서 채록한 관용어와 속담, 수수께끼, 격언, 고어 등이 고스란히 담겼다. 키릴문자(몽골 현대 문자), 몽골 전통문자(위구르진 문자), 해당 한국어, 키릴문자 예문, 키릴문자 예문을 번역한 한국어 문장 순으로 이어지며, 러시아어·티베트어 차용어, 방언, 고어, 신조어 등은 몽골어 자모 순서로 제시해 내몽골과 외몽골 등 몽골 전체 지역의 언어를 이해하는 데 활용될 수 있도록 꾸며졌다.

사전은 국내 몽골어 연구자뿐 아니라 몽골의 한국어 연구자와 유학 준비생에게도 유용하게 쓰일 전망이다. 부록에는 간략한 몽골어 문법도 실렸다. 한국어 풀이는 한글 어문 규범 심의 기준에 따라 최대한 순수 우리말로 번역됐고 외래어 표기는 국립국어연구원의 외래어 표기 심의 기준을 따랐다. 중국어에서 유입된 외래어는 단어의 연관성을 확인하기 위해 간체자 한문 그대로 사용됐다.

사전 편찬에 몸담았던 강신 교수(몽골학 전공)가 작업 기간 도중 불의의 교통사고로 유명을 달리해 편찬 작업이 한때 중단될 뻔한 위기도 있었으나, 송병구 몽골연구소 소장의 주도 아래 이성규·류병재·이선아·바트델게르 노로브냠·치멧체예 오윤게렐 교수(이상 단국대 몽골학 전공), 윰지르 멍흐암갈랑(몽골국립대), 두게르잡 비지야(몽골 인문대), 네르구이 멘드 교수(몽골 과기대) 등 국내·외 몽골어 연구자들이 편찬 작업에 매진, 15년 만에 결실을 맺었다.

단국대는 한몽 양국의 우호 증진을 목표로 몽한대사전을 주한몽골대사관, 주몽한국대사관, 몽골과학아카데미 어문연구소, 몽골국립대 한국학과, 울란바타르대학교 한국어과 등에 기증했다.

송병구 소장은 "국내에서 발간된 기존의 몽골어 사전류는 대체로 어휘 수가 적고 예문이 충분하지 않아 입문자나 여행자를 위한 어휘집 수준이었다"며 "이 사전을 계기로 몽골어와 몽골 문화의 연구뿐 아니라 한국어와의 비교 연구까지 실질적으로 가능하게 됐는데, 이는 인문학 분야의 매우 의미 있는 진전"이라고 소감을 밝혔다.

용인/황성규기자 homerun@kyeongin.com