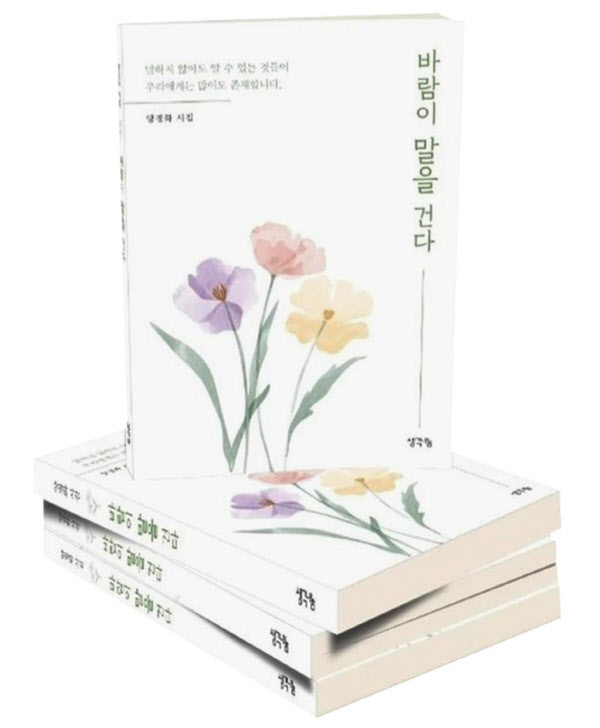

시집 '바람이 말을 건다' 펴낸 다둥이 엄마

마흔 넘어 선물같은 늦둥이 둘 출산

암 진단 받고 정발산·공원 걷기 시작

'일상 소중함' 깨닫고 예술로 승화

"네 아이를 둔 다둥이 엄마로서, 어머니를 여의고 찾아온 병마를 이겨내며 시인이 되기까지의 여정을 담아냈습니다."

최근 '바람이 말을 건다'란 시집을 낸 양경화(52) 시인. 양 작가는 "네 아이의 숨결을 느끼며 병마를 이기기 위해 한 순간도 허투루 시간을 보내지 않았다"며 "그렇게 부지런함에서 얻은 여유를 통해 시를 썼다"고 밝혔다.

양 작가는 "나름 책을 좋아했던 문학소녀였다. 어느 날 지친 육아 생활 중에 갑자기 떠오른 생각이었다"며 시를 쓰게 된 동기에 대해 운을 뗐다. 그는 "워낙에 밝은 성격이라 아이 넷을 키우면서 직장에 다니는 일이 그렇게 힘들지는 않았다. 지친 육아 생활이 끝나 갈 즈음 찾아온 늦둥이 둘, 하늘이 주신 생명인만큼 기쁘게 받아들였다"고 말했다.

하지만 마흔이 넘어 출산한 몸은 녹록지 않았고 병이 찾아왔다. 그는 10여 년 전 암을 진단받았던 순간을 떠올렸다. 그는 "그즈음 친정 엄마와의 갑작스러운 이별로 인해 내 안의 우울감이 병을 키운 것 같았다"고 토로했다.

양 작가는 "주치의 선생님이 '환자분은 유전 병력도 없고, 운동도 열심히 하고, 식습관도 좋은데 왜 아픈지 모르겠다'고 했다"며 "그만큼 나도 내가 왜 아픈지 몰랐다. 그리고 내 자신을 돌보지 않은 것에 대한 미안함과 창피함이 더 커서 아픈 티를 낼 수 없었다"고 설명했다.

그러면서 그는 "대신 수술과 항암치료, 방사선 치료를 하는 동안에 근처에 있는 정발산을 걷기 시작했다. 회사에 병가를 내고 항암치료를 하는 동안 면역 수치가 떨어져 응급실에 실려간 것도 여러 번이었다. 하지만 조금이라도 기운을 차리고 걸을 수만 있으면 산을 걷고 동네 공원을 걸었다"고 회상했다.

그는 "이후 항암치료로 망가진 세포들이 깨어나고 마음도 조금씩 치유되기 시작했다. 아프고 잃어보니 당연히 누리게 되는 것들에 대한 소중함을 알게 됐다. 고양시 정발산 정상에 있는 평심루에 앉아 불어오는 바람을 맞으며 그 순간 살아있음에 너무나 감사했다"고 전했다.

이어 "어떻게 보면 정발산에서 느끼고 봤던 꽃, 풀, 바람, 새들이 나를 살린 것이다. 그래서 자연에서 본 것, 느낀 것, 감사함을 메모하기 시작했다. 그리고 어렵지 않은 나만의 일상어로 시를 썼다. 그렇게 쓴 시가 내게 위로와 용기를 줬다"고 회고했다.

양 작가는 "이제는 어디가서 아픈 이야기도 할 수 있을 정도로 씩씩해졌다. 그래서 잘 견뎌준 내게, 30년 후 내가 현재의 나를 격려하는 시를 쓰고 있다"고 말했다.

고양/김환기기자 khk@kyeongin.com