중대재해처벌법(이하 중처법)이 시행된 1년 동안 경기도·인천지역에서 중대산업재해로 82명이 숨졌다. 반면 중대재해로 안전 관리 책임자가 법정에 선 경우는 단 3건이었다.

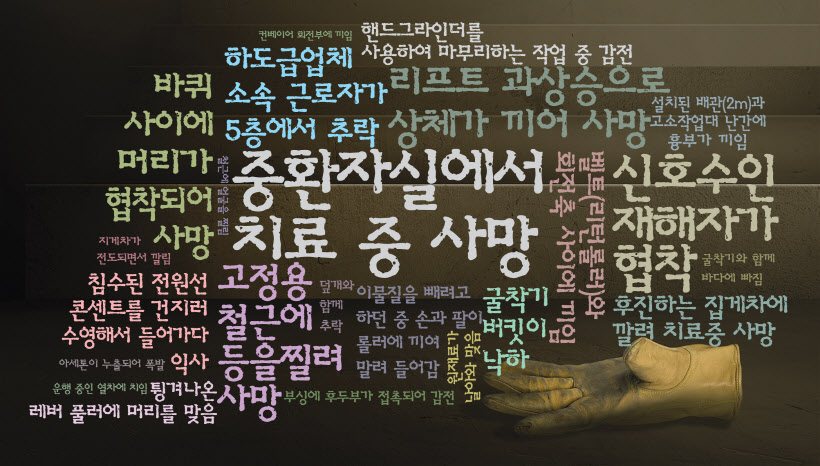

16일 더불어민주당 이학영(군포) 의원실을 통해 입수한 자료에 따르면 지난해 기준 경기도·인천의 중처법 사고 75건 중 22건(29%)은 추락(떨어짐)으로 인한 것이었다. 그 다음으로 끼임(17건), 맞음(11건), 깔림(6건) 등이 뒤를 이었다

중처법 1호인 '양주 채석장 사고'는 기소조차 되지 않았다. 지난해 1월29일 채석장 하부에서 천공 작업을 하던 노동자 3명이 20m 높이에서 무너져 내린 토사에 매몰 돼 숨진 사고로 중처법 시행 3일 만에 벌어진 일이지만, 경찰은 지난해 6월에야 삼표산업 양주사업소 현장소장, 안전과장 등을 업무상과실치사 혐의로 검찰에 송치했다.

지난해 2월8일에는 성남시 수정구의 한 신축건물 공사 현장에서 승강기 위에서 작업하던 노동자 2명이 숨졌고, 8일 뒤에도 평택에서 캐노피 상부에서 우수받이를 설치하던 중 1명이 추락사했다. 올해 1월 초까지도 세 사건 모두 수사 단계에 머물러있다.

중처법 대상 75건의 사건 중 고용노동부에서 검찰에 송치한 건 8건(10.6%)이고 실제 기소된 사례는 3건(4%)이었다. 3건은 경기 북부·인천에서 발생한 것이었다. 이런 결과는 법 시행 첫해의 시행착오라고만 보기엔 무리가 따른다.

대상 75건 중 검찰 송치 사례 8건

'산안법보다 난해' 기소 미미 원인

'비용 절감' 예방 안한 사례 최다

기존 산업안전보건법 위반 수사보다 난이도가 높고 수사 범위가 넓은 게 중처법으로 기소까지 이어지지 않는 원인으로 꼽힌다. 경영 책임자를 특정하고 사업주의 고의성을 입증하는 과정에서 필사적으로 무죄를 입증하려는 사측과 이미 사망한 노동자 측의 힘의 균형이 붕괴돼 법이 유명무실한 수준에 이르렀다는 게 노동계의 평가다.

고용노동부 경기지청 관계자는 "중대재해처벌법 위반 수사는 기존의 산업안전보건법 위반 수사보다 난도가 높고, 수사 범위가 넓어 다소 어려움이 있는 상황"이라며 "경영 책임자의 특정, 사업주의 고의성 입증 등 위반혐의에 대한 수사에 상당한 시간이 소요되며 경기지청은 법리적 다툼이 있는 사건이 다수 있다"고 전했다.

사건 중 가장 많은 비중을 차지한 '추락'은 사용자가 기본적인 안전 예방 조치를 제대로 이행한다면 막을 수 있는 사고다. 작업 발판, 구명줄(안전 벨트), 추락 방지망 등 여러 방면에서 병행돼야 하는 조치가 비용 절감 등을 이유로 후순위로 밀려나 발생한 후진적인 사고 유형이라는 분석이다.

최명기 대한민국산업현장교수단 교수는 "추락사는 비용 문제와 직결된다"며 "안전장치를 설치하기 위한 비용을 건설회사와 시공사 등에서 지급해야 하고 작업 환경의 기본 요소를 제대로 지킨다면 막을 수 있는 사고"라고 말했다.

손진우 한국노동안전보건연구소 상임 활동가는 "대체로 추락은 건설업, 끼임은 제조업 등에서 발생하는 사고 유형으로 해당 두 업종이 중대재해에 취약한 조건이라는 점을 여실히 드러낸다"며 "산업안전보건법에도 예방 조치가 명시됐지만 사용자들은 작업을 빨리 끝내기 위해 의무를 다하지 않는다. 중대재해를 개인의 부주의로 돌리는 건 핑계일 뿐"이라고 짚었다.

/이시은·유혜연·김산기자 see@kyeongin.com

![[중처법 1년, 부재의 흔적을 좇다·(中)] 사고현장은 아무 일 없었다는 듯…](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202301/20230116010002992_1.jpg)

![[중처법 1년, 부재의 흔적을 좇다·(上)] 평택항 이선호씨 사망사고 그 후…](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202301/20230112010002541_1.jpeg)

![[중처법 1년, 부재의 흔적을 좇다·(上)] 죽은 이들이 만든, 사람을 살리는 법](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202301/20230114010002631_1.jpg)