제조공장이 늘어선 2차선 도로에서 고작 몇 십m 들어갔을까. 경차 한 대 지나가기 버거운 흙길 비탈에 위태롭게 집 한 채가 서 있다. 석회를 바른 벽 사이가 터져 나무와 흙으로 만든 내용물이 노출된 집. 슬레이트 지붕에 나무 기둥, 흙벽으로 구성된 오래된 목조 주택이었다. 70년을 살아남은 이 집은 '장곡리 움집'으로 불린다. '가옥'이 아닌 '움집'이라 명명한 데는 이유가 있다.

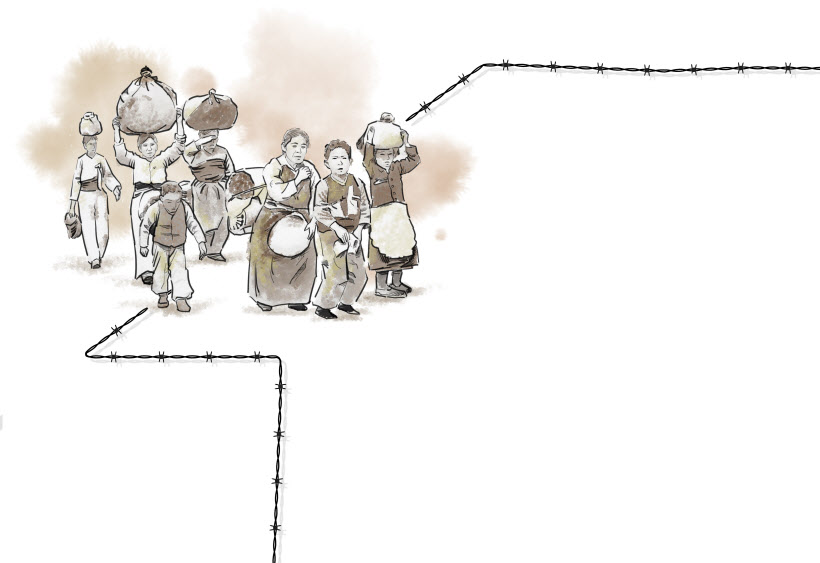

얼핏 봐선 60년대 이후 농촌에서 흔히 볼 수 있는 슬레이트 지붕 가옥 같지만 가까이서 본 실상은 말 그대로 '움집'이었다. 선사시대 얼기설기 엮어 겨우 거주할 수 있을 정도로만 지어진 움집처럼 한국전쟁 피난민들은 수수깡, 아카시아 나무 등 주변에서 구할 수 있는 재료로 겨우 지붕을 삼았다. 슬레이트 지붕이 얹어진 건 수십 년이 지난 뒤다.

한때 140채 가량 존재했지만… 현재 6채만 남아 방치

최근까지도 거주 흔적… 형체 알기 힘들정도로 훼손

미군,이북서 내려온 사람들 파주 일대에 수용소 조성

남쪽으로 가지 못한 피난민들 원조물품 활용해 지어

마을 70년전 참상 간직… 인근에는 현대식 건물 즐비

피난을 위한 움집이었지만 원형이나 장방형으로 구들까지 깔아 제법 가옥의 모습도 갖췄고, 뒤뜰엔 좁지만 마당까지 있다. 움집에 거주했던 이들은 대부분 인근 파주 장단면에서 농사를 짓던 농민들이라고 전해진다.

북녘과 가까운 파주시 조리읍 장곡리에 한국전쟁 당시 피난민이 직접 만들어 사용한 집이 아직까지 보존돼 있다는 건 신기한 사실이다. 실은 보존이 아닌 방치지만 말이다.

140채 가량 존재했다고 전해지지만 현재 남아 있는 건 6채뿐. 그나마 온전한 형태를 유지하고 있는 건 고작 1채에 불과하고 나머지 움집은 형체를 알기 힘들 정도로 훼손이 심했다.

모습을 유지한 움집에는 LPG 가스통이 설치돼 있어 근래까지 누군가 거주한 흔적이 보였다. 물론 지금은 허물어진 벽 파편과 비가 와 쓸려왔을 흙이며 나무가 쌓여 사람이 살기 적합해 보이진 않았다.

장단면보다 남쪽지역인 장곡리로 피신한 피난민들은 미군이 원조한 나무와 주변에서 구할 수 있는 재료를 이용해 급한대로 집을 지었고 그렇게 모여 살았다. 미군은 파주 상지석리, 장곡3리 등 인근에 개성에서 내려왔거나 인근 장단면·진서면에서 내려온 피난민을 위한 수용소를 만들었다고 한다.

최소 공간과 최소 설비만을 갖춘 움집이지만 간이천막의 수용시설에서 생활한 피난민에겐 궁궐과 같이 느껴졌을지 모르겠다.

그나마 형태가 온전한 장곡리 움집 1채를 뒤로 하고 마을을 천천히 둘러봤다. 마을 입구에서 차 한 대 겨우 지나갈 정도로 좁았던 길은 골목으로 향하며 사람 하나 지날 수 있는 너비로 더 좁아졌다. 골목길은 평평한 부분이 없이 오르거나 낮아지는 모양이었고 골목이 높아질 땐 옆집의 집 안까지 훤히 보일 정도였다.

아무런 계획 없이 지어진 마을이었다. 골목은 제멋대로 가지를 뻗었고 단차가 맞지 않는 집들은 비좁은 엘리베이터에 어깨를 맞댄 사람들처럼 위태롭고 불편하게 서 있었다.

이 마을 한가운데엔 지붕이 날아가고 벽이 무너져 흡사 지진 피해 가옥처럼 보이는 폐가도 있다. 사람이 떠난 지 오래인지 무너진 집 안에는 햇빛과 먼지만 고였다.

'장곡리 움집'은 기억하고 싶지 않은 상흔을 떠올리게 하는 유산이다. 장곡리 움집 마을에서 차로 조금만 길을 달리면 현대식 고층 건물이 즐비하고 4차로, 6차로의 대로가 펼쳐진다.

수입 외제차 튜닝을 전문으로 하는 가게에 한 대에 1억원을 호가하는 빨간·초록·파란색 차들이 줄을 서 있는데 그곳에서 고작 1㎞만 들어가면 무너지고 허물어진 채 70년 전 참상을 간직한 마을이 모습을 보인다.

한국전쟁 당시 미군은 파주 장곡3리, 상지석리 등에 개성과 파주에서 내려온 인근 피난민 수용소를 만들었다. 미처 더 남쪽으로 피난을 가지 못하고 지척인 고향 마을이 불타고 파괴된 서민들이 고작 주변에서 구할 수 있는 생활재료와 원조물품으로 겨우 세운 집이 장곡리 움집이다.

움집은 인간의 생이 쉽사리 시들지 않는다는 사실을, 전쟁 포격 속에도 어떻게든 비바람 피하고 햇볕을 가려줄 주거지를 원했던 생활인의 모습을 엿볼 수 있는 유산이다. 흙먼지 날리는 비좁은 길과 모퉁이만 돌아서면 보이는 폐가는 이 마을을 유산이라기 보다는 잊고 싶은 기억으로 여기게 만든다.

표지판 하나 없이 공장단지안에 숨겨진 마을… 잊고 싶은 기억

전쟁 속에서 주거지 필요했던 생활인의 모습 엿볼 수 있는 유산

그 시절 우리의 모습 간직… 전수조사 통해 수량·원형확인 필요

전쟁은 70년이 지난 역사 속 일이고 더 이상 미군 원조품으로 집을 짓지 않고 수수깡과 아카시아가 아니라 철근과 콘크리트로 지붕을 엮는 시대이니 말이다. 전쟁 이후 오랜 시간을 버틴 움집이 아무도 기억하지 못한 채 방치돼 있다는 사실은 이 집에 기거했던 피난민이 별볼일 없는 필부이라는 방증이다. 그러니 기억할 가치가 없다고 여겨 사회에서 잊혀졌을 테다.

하나 이런 사실에도 불구하고 장곡리 움집은 처절한 생활의 기록이라 할 수 있다. 전쟁이 한 인간의 삶을 끝낼 수 있을지는 몰라도 마을의, 사회의, 한국의 생활을 끊을 수 없다는 증거라서 그렇다. 최소 주거 형태, 움집은 어떻게든 살고자 했던 당시 생활인들의 사투와 외침을 고스란히 전해준다.

집단주거를 위한 계획 없이 급한대로 지어진 것이긴 해도 장곡리 움집 140채는 동일한 시기에 같은 재료를 써서 하나의 목적으로 지어졌다. 한국전쟁 당시 원조품과 나무를 엮어 수용 시설을 대신할 주거 공간으로 만들어졌다. 세월을 거치며 대부분 멸실, 훼손, 변형됐고 이제 집의 형태를 갖춘 건 얼마 되지 않는다.

마을은 숨겨져 있다. 표지판 하나 없이 공장단지 안에 좁다란 길을 따라 들어가야 장곡리 움집을 볼 수 있다. 움집의 존재를 모르는 이에겐 그저 현대 빈민촌 그 이상도 그 이하도 아니다. 하지만 역사의 눈으로 바라본 장곡리 움집은 보존할 가치가 있는 잊고 싶었던, 외면하고 싶었던 생존 흔적을 간직한 건물이다.

지금이라도 전수조사를 통해 수량과 원형을 확인해야 한다. 잊었던 기억, 외면하고 싶은 모습일진 몰라도 악착같이 살아남아야 했던 그 시절 우리 모습이기 때문이다.

/신지영기자 sjy@kyeongin.com, 일러스트/박성현기자 pssh0911@kyeongin.com