경성수색조차장~경의선 연결한 터널

백석 시인, 일제 강제동원 건설 '고난·강압적 지배' 시로 써 남겨

통영해저터널·여수 마래터널, 단순 건축물 아닌 삶·희생 결과물

미래세대 교훈적 의미 커… '비등록문화재' 보존·인식 노력 필요

'옛날에 통제사가 있었다던 낡은 항구의 / 처녀들에겐 옛날이 가지 않은 천희라는 / 이름이 많다…' 시인 백석이 쓴 '통영 1'은 이렇게 시작한다. 일제 강점기 저항시인이자 가장 널리 알려진 서정시인인 백석은 통영을 찾았다. 사랑하는 사람을 만나러였다.

기자가 백석이 찾아간 통영을 방문한 건 2012년 일이다. '남행시초(南行時秒)'라 시인이 이름 붙인 동명의 시 통영엔 이런 구절도 있다. '화륜선 만져보려 선창 갔다 / 오다 가수내 들어가는 주막 앞에 / 문둥이 품바타령 듣다가 / 열이레 달이 올라서 / 나룻배 타고 판데목 지나간다 간다'

일제가 가져다 놓은 거대한 배를 보러 선착장에 들렀다 만월이 된 바다에 나룻배가 지나가는 광경을 본 시인의 자취를 좇아 통영 밤길을 걸었다. 판데목은 이순신 장군이 왜군을 수장시킨 그곳이 맞다.

판데목 수면 아래엔 일제 때 뚫린 '통영해저터널'이 있다. 길이 483m의 해저터널은 양쪽 물을 방파제로 막고 바닥을 파서 만들었다. 일본 거주인이 늘어나며 일본인의 필요에 의해 지어진 기반시설인데 공사는 조선인들이 맡았다. 1931년 시작해 1932년 공사가 끝난 해저터널을 걷다보니 품바타령이 귓가에 들리는 듯 했다.

"어얼씨구씨구 들어간다. 저얼씨구씨구 들어간다." 얼마나 많은 조선인이 공사과정에서 죽어갔는지 모르겠으나 어찌됐든 동양 최초의 해저터널의 위용은 대단했다.

통영에서 조금 더 서쪽으로 가면 여수가 나온다. 2019년 여수에선 신기한 터널을 만났다. 1차로 밖에 없어 반대쪽에서 차가 오면 터널에 진입할 수 없는 '마래터널'이었다. 일제가 군량미를 저장하기 위해 뚫은 자연암반 터널이다. 정확히는 조선인과 중국인이 뚫었다. 중장비 없이 곡괭이와 정으로 만든 굴은 거푸집의 흔적이 없어 마치 자연히 형성된 동굴 같았다. 통영과 여수에 조선인 손길로 만든 터널들은 모두 문화재로 등록돼 있다.

2024년 고양을 찾았다. 고양시 덕은동 20-1번지엔 일제 때 만든 쌍굴이 있다. '고양 쌍굴'은 일제가 경성조차장을 건설하며 경의선과 연결하기 위해 만든 터널이다. 화전역을 경유하도록 설계됐는데 서울 마포 당인리 화력발전소에 석탄을 공급할 목적으로 만든 것으로 추정된다.

조차장은 열차를 분리하고 연결하는 차량기지로 일제는 경성으로 공급할 열차의 조차장을 수색역에 만들었다. 이 공사를 하자마구미(間組)가 맡았다. 하자마구미는 2천량 열차를 수용할 수 있는 수색 조차장, 수력발전이 이뤄지는 수풍댐, 압록강 철교와 한강 인도교를 시공한 일제의 대표적인 전범기업이었다.

쌍굴 북서쪽에서 700m 지점엔 500기가 안치된 화전동 공동묘지가 있다. 대부분 수색 조차장과 터널 건설에 동원돼 숨진 사람들이다. 하자마구미는 공동묘지 입구에 위령비를 세웠다.

쌍굴은 남-북 방향의 상굴과 북서-남동 방향의 하굴로 이뤄져 있어 쌍굴이라고 불린다. 상굴은 100m, 하굴은 200m 길이인데 상굴의 고도가 높고 하굴이 낮아 2개의 굴이 'X'자로 교차한다. 산자락을 관통해 조성된 하굴은 폐쇄된 상태였다.

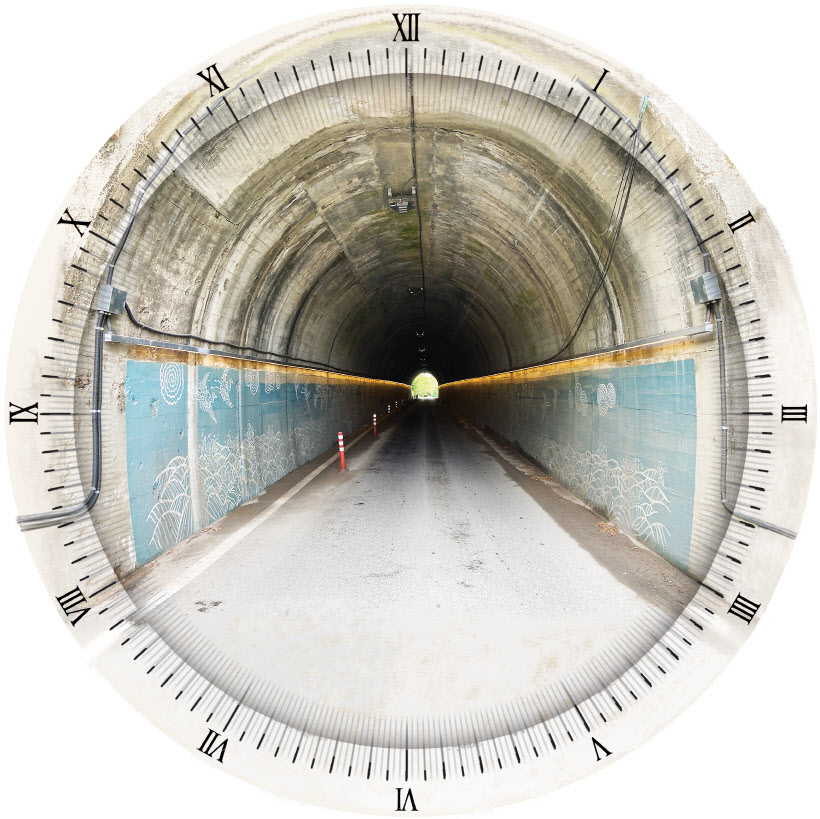

상굴엔 지금도 많은 차량이 오간다. 한쪽엔 건강탕을 파는 음식점이 모여 있고 상굴을 지나면 육군 부대가 나온다. 그 길을 따라 내려가면 한국항공대다. 상굴은 여수 마래터널처럼 1차로 차량 터널로 이용된다. 100m 길이기에 한쪽에서 진입하면 맞은편이 훤히 내다보여 그쪽에서 차량이 오지 않을 때만 재빠르게 통과해야 한다. 차량들은 무심한듯 자연스럽게 상굴을 지났다.

상굴 바닥은 차량 통행을 위해 콘크리트를 부어 다시 포장했지만 상부는 당시 그대로였다. 거칠게 노출된 콘크리트 표면엔 거푸집 형상이 남아 있다. 거푸집 형상대로 주욱 금이 간 천장 위엔 드문드문 불빛이 매달려 있었다.

고양시는 3·1운동 100주년, 대한민국 임시정부 수립 100년을 맞아 2019년 고양 쌍굴 표지판을 세웠다. 표지판엔 '역사를 잊은 민족에게 미래는 없다'는 문구가 적혔다.

상굴을 통과해 북쪽으로 걸음을 옮기면 북동-남서 방향으로 방호벽이 세워져 있다. 벽은 덕은동에서 화전동까지 850m 길이로 이어진다. 길 중간엔 전차 통행을 막을 낙석이 설치됐다. 하굴 북쪽 입구엔 오각 'L'자형의 용치 5개가 있다. 용치도 전차 침입을 막을 목적으로 설치된 것이다. 이런 면을 종합해보면 쌍굴이 어떤 의미를 지니고 있는지 유추할 수 있다.

쌍굴은 일제강점기 수색 조차장과 함께 대륙 침탈 야욕을 위한 주요 거점으로 역할했다. 하늘을 뒤덮은 검은 석탄 연기 아래 굉음을 내는 열차가 분주하게 오갔다. 분단시기엔 하굴의 용치, 상굴의 대전차방호벽-고가낙석 등을 통해 수도방어의 요충지가 됐다. 일제 강점과 전쟁-분단을 거치며 쌍굴에는 한겹씩 다른 역할이 채색됐다.

하굴 북쪽 출구를 막고 있는 용치를 보자면 가슴이 답답하다. 통영해저터널을 걸으며 들리는 듯한 소리가 구슬픈 품바타령이라면 여수 마래터널에선 맨손으로 곡괭이를 바위에 찍어 부딪쳐 내는 소음이 귓가에 쨍쨍거린다.

고양 쌍굴에선 "칙칙-폭폭, 축축-퍽퍽" 증기기관차의 울림, 지면을 진동하며 전진하는 탱크의 모터소리가 연상된다. 각기 다른 감상을 형성한 3개의 유산에는 당시 건설 노동자, 현재 희생자로 위로 받는 이들의 영혼이 깃들어 있다.

죽기보다 일하기가 싫었을 것이다. 그러나 일할 수밖에 없었고, 그들은 사라졌지만 건축물은 남았다. 무명씨들이 원치 않은 피와 땀으로 만든 유산이 이 땅 곳곳에 현존한다. 통영과 여수와 다른 게 있다면 고양 쌍굴은 비등록 문화재라는 점이다.

낮의 도시 통영은 이순신과 식도락의 성지였지만 밤의 통영은 저항시인과 해저터널의 도시였다. 여수 엑스포의 화려함에서 불과 5분만 차로 이동하면 마래터널을 만난다. 도시에 새겨진 역사는 그 도시를 다른 면모를 볼 수 있는 기회를 제공하고 후손들에겐 생각하고 다짐할 계기를 만들어준다.

쌍굴 입구에서 시작한 걸음은 통영과 여수의 기억을 소환했고 걷다보니 금세 터널 끝이다. 터널 끝에서 새로운 비등록 문화재를 찾아 걸음을 옮긴다.

/신지영기자 sjy@kyeongin.com