경기여성가족재단, 제19차 GPS

‘근현대 경기여성의 삶’ 주제 포럼

일제강점기~민주화 다각도 분석

지역적 불균형 문제 보완 지적도

경기도 여성교육의 역사를 다룬 연구가 최근 발표됐다. 일제강점기부터 1980년대 민주화 이후까지 도내 여성교육의 발전 과정을 다각도로 분석한 자료들이다. 여성교육, 그리고 경기도라는 지역을 엮어 다각도로 조망했다는 점에서 돋보이는 연구였다.

지난달 29일 경기여성가족재단은 제19차 경기GPS을 열고 ‘근현대 경기여성의 삶 1: 여성교육과 주체의 성장’이라는 주제로 포럼을 진행했다. 발표자로 이숙화 한국외국어대 사학과 초빙교수, 금보운 영남대 민족문화연구소 연구교수, 엄상미 컬쳐플레이트 선임연구원, 임혜경 경기여성가족재단 연구위원이 나서 핵심 내용을 설명했다.

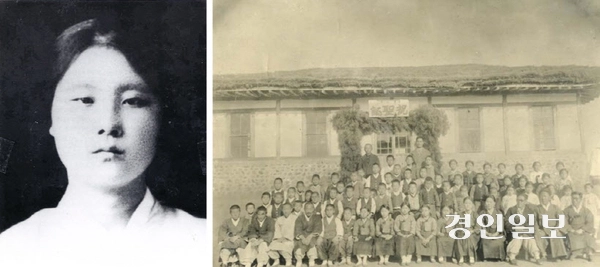

먼저 이숙화 교수가 일제강점기 도내 여성교육을 연구한 자료를 발표했다. 당시 일본 통감부 주도의 제도권 교육은 전통적 여성상을 강조한 반면, 민간 차원에서는 부녀야학과 강습소를 운영하며 민족교육을 실시했다. 특히 민간 차원 여성교육은 항일운동의 불씨가 되기도 했다. 최용신이 1931년부터 교편을 잡았던 수원군(현 안산시 본오동)의 천곡학술강습소(샘골강습소)가 대표적인 공간이었다.

이어진 발표에서는 각각 해방 이후의 여성교육과 1980년대 이후 여성 고등교육의 성장을 톺아봤다. 금보운 교수는 남성에 비해 낮은 수준에 머물던 당시 여성 교육 인식을 꼬집었다. 여성의 경우 체계적인 교육을 받기보다는 아내, 어머니로서의 현모양처 역할을 강요받기도 했다. 대한민국 정부 수립 이후 교육 평등의 원칙을 천명했으나, 여성의 교육 수혜는 남성에 비해 현저히 낮은 수준에 머문 셈이다.

성별 격차가 극심했던 해방 이후를 지나 1980년대에는 여성의 주체성이 드러나는 시기였다. 엄상미 연구원은 고등교육 확대와 여성의 활동을 중점적으로 살폈다. 특히 도내에서 피어난 여학생들의 조직과 연대를 다뤘다. 1985년에는 경기대와 수원대를 시작으로 15개 대학에 총여학생회가 조직됐고, 이후 학내 여학생들의 권익과 복지 등 성평등문화 확산 운동이 퍼졌다.

한 세기가량을 조망한 연구는 향후 보완해야 할 점도 지적했다. 임혜경 재단 연구위원은 도내 지역적 불균형 문제를 짚으며, 경기 북부 지역 사례 발굴이 필요하다는 점을 피력했다. 아울러 장기적인 관점에서 지역 여성의 교육사에 관한 심층적인 연구가 추가로 이뤄져야 한다는 점을 강조했다.

한편, 이날 진행된 온라인 포럼에는 60여 명이 참여해 도내 여성교육과 관련한 다양한 의견을 주고받았다. 해당 연구 내용이 담긴 자료집은 경기여성가족재단 홈페이지에서 내려받을 수 있다.

/유혜연기자 pi@kyeongin.com