한강의 역사적 순간… 아시아 여성, 한국인 최초

엘렌 맛손, ‘흰색과 빨간색이 만난 작품’ 연설

한강 “언어는 우리를 서로 연결한다” 소감

노벨 주간, 마지막 일정은 12일 낭독회

“하양과 빨강, 한강의 글에서는 이 두 가지 색이 만납니다.”(엘렌 맛손)

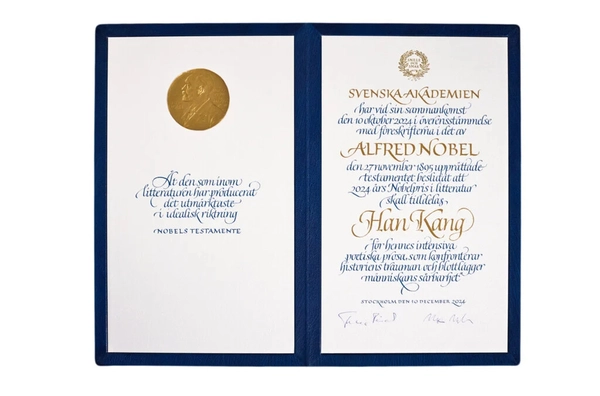

소설가 한강(54)이 2024 노벨문학상 메달과 증서를 받으며 세계적인 문학 거장 반열에 우뚝 올라섰다. 한국인, 그리고 아시아 여성 최초다.

지난 10일(현지시간) 오후 4시 스웬덴 스톡홀름의 콘서트홀(Konserthuset)에서 열린 올해 노벨상 시상식. 한림원 종신위원 18명 중 한 명인 소설가 엘렌 맛손이 짧은 연설을 마친 뒤 한강을 호명했다. 맛손은 노벨상 수상자 선정에 참여하기도 했다.

맛손은 “흰색은 그녀의 많은 작품 속에 등장하는 눈(雪)으로 화자와 세상 사이 보호막을 긋는 역할을 하지만, 슬픔과 죽음의 색이기도 하다. 빨간색은 삶, 그리고 한편으로는 고통과 피를 의미한다”며 “흰색과 빨간색은 한강이 그녀의 소설에서 되풀이하는 역사적 경험을 상징한다”고 짚었다.

맛손의 호명으로 무대에 오른 한강은 스웨덴 국왕으로부터 노벨상 메달과 증서를 전달받았다. 다른 상과 달리 문학상 수상자들에게는 가죽으로 된 양피지로 만든 증서가 주어진다.

한강은 시상식이 모두 끝나고 진행된 연회 자리에서 수상 소감을 밝혔다. 한강은 “문학작품을 읽고 쓰는 일은 필연적으로 생명을 파괴하는 모든 행위에 반대하는 일”이라며 “가장 어두운 밤에도 언어는 우리가 무엇으로 만들어졌는지 묻고, 언어는 이 행성에 사는 사람의 관점에서 상상하기를 고집하며, 언어는 우리를 서로 연결한다”고 이야기했다.

이제 한강은 매년 12월 노벨상 수상자를 축하하며 시상식과 강연 등이 열리는 행사, ‘노벨 주간’의 마지막 일정을 소화한다. 12일 왕립 극장에서 열리는 낭독 행사에서 한강은 자신의 작품을 특유의 담담한 목소리로 읽어내려갈 예정이다. 앞서 한강은 애장품인 찻잔을 기증하고, 기자회견을 비롯해 강연에 나서며 ‘빛과 실’이라는 제목의 연설문을 발표했다.

다음은 영어로 된 한강의 수상 소감 전문. /Copyright © The Nobel Foundation 2024

Your majesties, your royal highnesses, ladies and gentlemen.

존경하는 귀빈 여러분, 그리고 신사숙녀 여러분.

I remember the day when I was eight years old. As I was leaving my afternoon abacus lesson, the skies opened in a sudden downpour. This rain was so fierce that two dozen children wound up huddled under the eaves of the building. Across the street was a similar building, and under those eaves I could see another small crowd— almost like looking into a mirror. Watching that streaming rain, the damp soaking my arms and calves, I suddenly understood. All these people standing with me, shoulder to shoulder, and all those people across the way — were living as an “I” in their own right. Each one was seeing this rain, just as I was. This damp on my face, they felt it as well. It was a moment of wonder, this experience of so many first-person perspectives.

제가 여덟 살이던 어느 날을 기억합니다. 오후 주산 수업을 마치고 나오는 길에 갑작스럽게 폭우가 쏟아졌습니다. 그 비는 너무 거세서, 두어 명의 아이들이 건물 처마 밑에 모여 서 있었습니다. 길 건너편에도 비슷한 건물이 있었는데, 그 처마 아래에도 또 다른 작은 무리가 있었습니다. 마치 거울을 들여다보는 듯한 모습이었죠. 쏟아지는 빗줄기를 바라보며, 팔과 종아리가 젖어드는 것을 느끼던 순간, 문득 깨달았습니다. 이곳에 저와 어깨를 맞대고 서 있는 모든 사람, 그리고 길 건너편의 그 사람들 역시 저마다 하나의 ‘나’로 살아가고 있다는 사실을요. 저처럼 이 비를 보고 있고, 제 얼굴을 적시는 이 습기를 그들 또한 느끼고 있을 테니까요. 이렇게 많은 사람이 저마다의 ‘나’로서 이 순간을 느끼고 있다는 깨달음은 경이로운 경험이었습니다.

Looking back over the time I have spent reading and writing, I have re-lived this moment of wonder, again and again. Following the thread of language into the depths of another heart, an encounter with another interior. Taking my most vital, and most urgent questions, trusting them to that thread, and sending them out to other selves.

제가 읽고 쓰는 데 보낸 시간을 돌아보면서, 이 경이로운 순간을 다시금 그리고 또 다시금 여러 번 되새겨 봅니다. 언어라는 실을 따라 다른 이의 마음 깊숙이 들어가는 경험, 또 하나의 내면과 만나는 경험을 말입니다. 저 자신의 가장 중요한 질문들, 가장 절박한 질문들을 이 실에 담아 타인의 세계로 보내는 과정을 통해서 말이죠.

Ever since I was a child, I have wanted to know. The reason we are born. The reason suffering and love exist. These questions have been asked by literature for thousands of years, and continue to be asked today. What is the meaning of our brief stay in this world? How difficult is it for us to remain human, come what may? In the darkest night, there is language that asks what we are made of, that insists on imagining into the first person perspectives of the people and living beings that inhabit this planet; language that connects us to one another. Literature that deals in this language inevitably holds a kind of body heat. Just as inevitably, the work of reading and writing literature stands in opposition to all acts that destroy life. I would like to share the meaning of this award, which is for literature, with you — standing here together. Thank you.

어린 시절부터 알고 싶었습니다. 우리가 태어나는 이유는 무엇인지, 고통과 사랑이 존재하는 이유는 무엇인지 말입니다. 이 질문들은 수천 년 동안 문학이 던져온 질문이며, 오늘날에도 여전히 지속되고 있습니다. 이 세상에서 우리가 잠시 머무는 삶의 의미는 무엇일까요? 어떤 상황에서도 인간으로 남는 것은 얼마나 어려운 일일까요? 가장 어두운 밤에도, 우리를 구성하는 본질을 묻는 언어가 있고, 이 지구에 존재하는 사람들과 생명체들의 관점으로 들어가 보기를 고집하는 언어가 있습니다. 우리를 서로 연결해주는 언어 말이죠. 이런 언어를 다루는 문학은 필연적으로 어떤 따뜻함, 생명의 온기를 품고 있습니다. 그리고 문학을 읽고 쓰는 일은 필연적으로 생명을 파괴하는 모든 행위에 맞서 있는 일이기도 합니다.

이 문학상을 통해 얻은 의미를, 여기 함께 서 있는 여러분과 나누고 싶습니다. 감사합니다.

/유혜연기자 pi@kyeongin.com