연원 찾으면 복합적… 현대미술과 맥 닿아

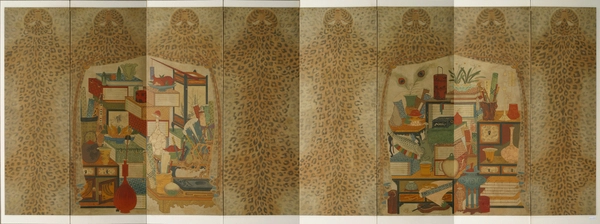

민화에는 모란, 새, 괴석 등 다채로운 도상들이 표현되어있다. 민화의 민속적인 소재나 문양 등은 소위 전통적이라 여겨지는 영역에 속하지만 사물들의 연원을 찾아가 보면 복합적인 문화를 바탕으로 한 경우가 있다. 특히 조선민화에는 조선을 넘어 동아시아 설화나 신화의 이야기, 혹은 동양화 전통에서 등장하던 소재나 청나라를 통해 서구에서 들여온 기물 등을 종종 발견할 수 있다.민화 ‘호피장막문방구도(虎皮帳幕文房具圖)’에서도 문방사우와 더불어 해외 문물의 영향이 다분한 진귀한 사물들이 황홀경을 펼친다. 이처럼 민화에는 전통의 기준과 범주, 문화 간 경계에 대해 질문해볼 수 있는 요소들이 있다. 이는 현대미술에서 ‘혼종성’의 담론과 맥이 닿는 지점이다.

현대미술계에서 활동하는 안무가 이양희는 한국 전통춤을 현대의 클럽이나 대중문화를 반영한 특유의 양식으로 변환시킨다. ‘Twig’(2022)의 두 영상은 작가가 생각하는 한국 춤의 중요한 부분인 인체 중심축의 움직임에 기반한다. 영상에서 한 화면에는 한국의 춤사위가 비추어지고, 다른 화면에는 작가의 몸에 밴 한국 춤과 현대 하우스댄스의 스텝이 기묘하게 뒤섞인 모습을 드러낸다. 근대에 정리된 한국 춤의 융합적 양식과 그것이 현대에 이르러 작가에게 학습된 양식, 그리고 동시대 클럽 춤이 복합적으로 녹아있다. 영상에서 점차 격동적으로 움직이는 신체의 중심축은 전통과 관습의 견고한 중심을 뒤흔들어 놓는다.

한편 김상돈은 한국 근현대 사회에서 지워져 가는 역사나 문화의 흔적을 응축된 풍경으로 되살린다. 그의 작품에는 한국 전통의 샤머니즘 문화와 현대 소비사회가 혼성을 이루는 세계가 있다. ‘불광동 토템’(2012)에는 삼존불처럼 숭고한 구도 안에 인조 꽃과 마늘 등으로 관능적으로 치장된 빈 의자가 놓여 있다. 이는 미군 부대가 있던 동두천의 미군 문화와 역사에 대한 작가의 리서치 프로젝트에서 비롯된 것이다.

작품의 플라스틱 의자와 장식들은 지금의 불광동에서도 쉽게 볼 수 있는 술집과 상점의 조명이나 장식과 유사하다. 1950년대에 동두천에서 미군을 중심으로 형성되었던 당시 K-컬처의 면모와 수입 문화가 혼융되던 양상은, 과시적 소비문화가 혼성적 스펙터클을 이끄는 현대에 일상 곳곳에 퍼진 욕망의 풍경과 다름이 없다.

이 작품들은 전통에 대한 개념과 우리 주변에 스며든 혼성의 맥락들을 들여다보는 계기가 된다. 지금의 사회와 삶에서 겹겹의 문화적 요소들을 살펴보는 일은 일상의 시야 안에서 그야말로 ‘알고 보면’ 보일 다중의 세계를 읽어내는 길일 것이다.

/방초아 경기도미술관 학예연구사