종교화 보단 자화상에 가까워 보여

영물인 짐승들도 본래 상징서 탈피

조선후기에 ‘화조영모도(花鳥翎毛圖)’가 곧잘 그려졌다. 화(花)는 꽃이요, 조(鳥)는 새요, 영(翎)은 깃이요, 모(毛)는 털이다. 꽃과 새는 말 그대로요, 깃과 털은 날짐승과 길짐승을 일컫는다. ‘화조’와 ‘영모’를 그린 역사는 오래되었다. 그런데 왜 조선후기 사람들이 그토록 이 그림을 원했던 것일까?

사람들은 늘 일이 잘 풀리기를 바란다. 그런 ‘바람(所望)’을 보살피고 돌봐줄 수 있는 무언가에 기댄다. 옛사람들은 그래서 삿된 것을 물리치는 ‘벽사(피邪)’와 복된 일의 조짐으로서 ‘길상(吉祥)’을 가진 신령한 존재들을 곁에 두었다. 13세기를 살았던 이규보는 ‘동국이상국집’에 “조수를 그려 완상하려고 좌우에 둔다”라고 썼다.

이번 전시에 나온 ‘화조영모도’는 맑게 그린 수묵담채화로 암수 한 쌍의 날짐승·길짐승·물짐승, 그리고 꽃과 나무를 붉고(赤) 푸르고(靑) 누렇고(黃), 파랗게(綠) 그렸다. 신혼부부의 신방이나 안방 장식용으로 쓰였을 이 그림은 집안의 풍요와 부부의 아름다운 화합을 염원했으리라. 짐승들의 애틋한 사랑놀이만큼 꽃들도 활짝 피었고 나무들도 가지를 휘어 감으며 서로를 위한다.

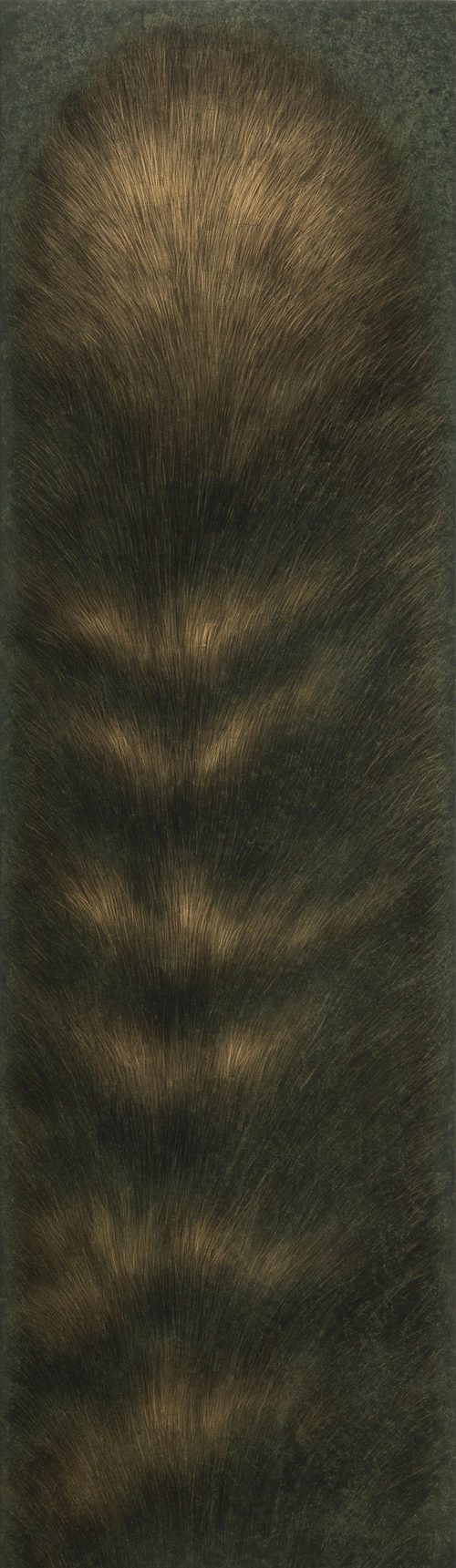

박그림의 그림들은 불화(佛화)에 등장하는 보살들이 현대적인 미감으로 그려진 것들이다. 아주 섬세하게 그린 ‘감로(甘露)’와 ‘웅조도(雄鳥圖)’를 보면 그의 그림들이 종교화의 뜻을 가진 게 아님을 알 수 있다. 보살로 등장하는 인물들은 이 시대를 살아가는 작가의 ‘자화상’에 가깝다는 생각이다. 영물로 등장하는 짐승들도 본래의 상징을 갖지 않는다.

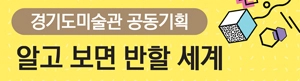

이은실의 그림들도 그렇다. ‘꽉 찬’에서 볼 수 있듯이 그의 그림들은 ‘호피도(虎皮圖)’처럼 호랑이의 가죽을 그린 민화의 한 부분 같기도 하지만, 그 뜻은 혼례식에서 신부가마의 가마뚜껑을 장식했던 무늬가 아니다. 오히려 남존여비(男尊女卑)를 뒤집어엎는 일이다. 가마뚜껑의 장식을 벗기고 오롯이 한 여성의 욕망을 있는 그대로 드러내는 일이다.

‘화조영모도’는 기우뚱하게 기울어진 삶을 그리려고 했던 것은 아니리라. 그것은 모든 삶의 조화가 아닐는지. 박그림과 이은실의 그림은 그동안 기우뚱하게 기울어진 것을 바로잡는 것이고.

/김종길 경기도미술관 학예연구팀장