구운몽도·금강산도, 단순한 풍경 이상의 의미

권용주의 ‘석부작’ 고급 취미에 부조리 더하기

손동현 현대 미술 ‘웅크린 용’ 같은 맥락 작품

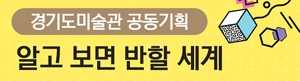

홍문관 대제학을 지낸 서포 김만중(西浦 金萬重, 1637~1692)은 유배지 선천에서 한글 소설 ‘구운몽(九雲夢)’을 하룻밤에 썼다. 늙은 어머니를 위로하기 위해서였다. ‘사씨남정기(謝氏南征記)’도 남겼다. 그로 인해 서민문학의 선구자가 되었다. ‘구운몽’은 인기가 아주 높았다. 그런 까닭에 병풍으로 그려진 ‘구운몽도(九雲夢圖)’가 사뭇 적지 않다. 8첩이든 10첩이든 장편소설인 ‘구운몽’을 다 옮기지 못하니 ‘구운몽도’는 그린 이마다 장면이 달랐고 심지어 소설에 없는 소재도 슬쩍 끼워 넣었다. 이런 이야기 병풍은 지금의 TV 드라마나 영화 같은 게 아니었을까. 그림의 꼴과 빛깔도 서민 취향의 냄새가 짙다.

장면 몇 개만 간추리면 다음과 같다. ‘성진과 팔선녀가 돌다리에서 만나다’, ‘낙양 기생 계섬월을 첩으로 맞다’, ‘여장하고 정경패에게 구애하다’, ‘퉁소를 불어 난양 공주의 학을 부르다’, ‘용왕의 딸 백능파를 위해 남해 태자와 싸우다’, ‘칠보시(七步詩)로 두 공주의 재주를 시험하다’, ‘육관대사가 찾아오다’.

민화 ‘금강산도(金剛山圖)’는 모든 봉우리가 신령한 영물(靈物) 같아서 그 꼴 하나하나를 보면서 꿍꿍하는 재미가 쏠쏠하다. ‘구운몽도’에 그려진 산수나 ‘금강산도’의 산수는 그것이 우리 민족에게 그저 하나의 풍경으로만 존재하는 게 아님을 일깨운다. 그림은 어설프지만, 오히려 그런 그림의 맛이 더 살갑게 느껴지는 까닭이다.

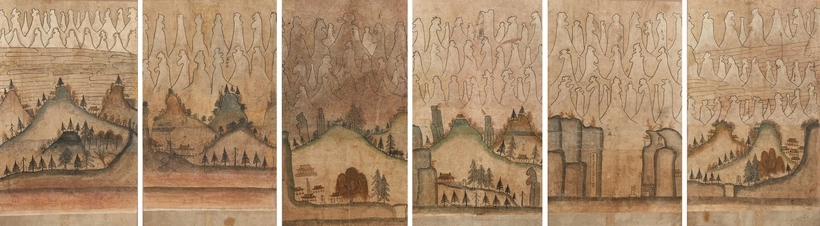

권용주의 ‘석부작’은 버려진 붓, 빗자루, 봉걸레 등을 비롯한 폐품에 시멘트를 발라 ‘가짜 바위’의 환경을 만든 뒤에 풍란을 키우는 작업이다. 풍란을 키우며 즐기는 취미는 ‘고급’ 취미일 터인데, 어딘지 부조리하다. 손동현의 ‘웅크린 용’도 그라피티와 만화, 그리고 민화의 형식미를 뒤섞어 나타낸 작품이다. 저급 문화의 속성으로 ‘고급한’ 현대미술을 창조하고 있는 셈이랄까.

민화의 현대성은 옛 그림의 미학을 그대로 재현하는데 있지 않을 터. 형식을 빌리거나, 내용을 빗대거나 혹은 뜻을 비틀어서 작가 고유의 ‘맛’을 드러내야 한다. 권용주와 손동현의 그림 ‘맛’에서 ‘구운몽도’와 ‘금강산도’가 느껴지는 이유도 거기에 있을 것이다.

/김종길 경기도미술관 학예연구팀장