창작 자유에 가려진 사각지대

음원유통사, 제작사 대신 발매 도와

국내만 1천여개, 별도 심의없이 등록

개인정보 공유 필요 없는 점 ‘문제’

여가부 “나이 등 몰라 제재 어렵다”

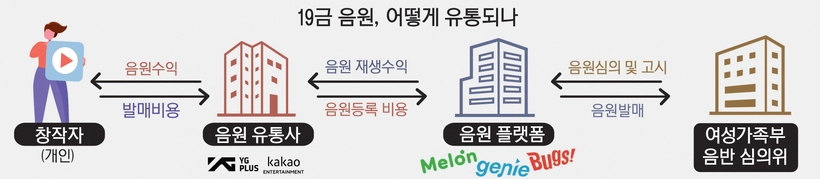

청소년이 아무런 거리낌 없이 범죄나 사회적 혐오 등을 조장하는 ‘19금’ 노래를 만들어 국내외 유명 음원 사이트와 SNS(사회적관계망서비스) 등에 버젓이 올릴 수 있는 건 이를 제재할 수단이 없기 때문이다. 선정적이거나 과격한 표현이 담긴 음원은 미성년자가 듣지 못하도록 ‘성인’ 인증을 하게 돼 있지만, 정작 미성년자가 이러한 음악을 만들어 유통하는 걸 사전에 걸러낼 방법은 전혀 없다. → 그래픽 참조

제작자 대신 음원 발매 돕는 ‘유통사’ 1천여 곳

음원 유통사들은 음반을 만든 개인이나 제작사를 대신해 음원 발매와 등록을 돕는다. 한국저작권협회에 따르면 저작권법 105조 1항에 따라 음원을 대신 유통하는 ‘저작권대리중개업’에 속한 유통사는 국내에 1천35개에 달한다.

일반적으로 대형 유통사는 유명 아티스트들의 음반을 제작하는 대형 제작사와 계약을 맺고 이들의 음반을 유통한다. 그러나 인공지능(AI) 기술이 발달하면서 개인도 어렵지 않게 음악을 작곡할 수 있는 환경이 만들어졌고, 개인을 주 고객으로 삼아 음반 발매를 돕는 소규모 유통사들이 우후죽순 등장했다.

유통사들은 개인이 만든 음원, 앨범 이름과 표지 이미지, 작곡·작사 정보가 담긴 서류 등을 ‘음원서비스사업자’(멜론, 지니, 스포티파이 등 음원 플랫폼)에 등록하고 발매하는 절차를 대행한다. 힙합, 인디음악 등 특정 장르의 음원 등록에 특화한 유통사들도 있다.

대형 플랫폼 ‘음원·제작자 사전 검증할 기준 없다’

개인 제작자로부터 의뢰를 받은 유통사가 음원 등록을 요청하면 음원 플랫폼은 별도의 심의 절차 없이 음원을 발매한다. 혐오 표현이나 욕설 등이 노랫말의 대부분을 차지해도 플랫폼 차원에서 제재할 수 없다는 게 업계의 공통된 이야기다.

19금 음악을 만든 제작자가 청소년이어도 사전에 걸러낼 방법이 없다. 유통사가 음원 플랫폼에 음반 관련 정보를 공유할 때 제작자의 생년월일 등 개인정보는 공유할 필요가 없기 때문이다.

혐오 표현이나 욕설 등이 담긴 음원의 재생을 플랫폼 운영사가 자체적으로 중단하기도 어렵다. 제작자나 제작사가 음원을 내리는 일에 동의하지 않는 한 ‘창작의 자유’를 침해할 수 있다는 이유에서다.

음원 플랫폼 ‘멜론’ 운영사 카카오엔터테인먼트 관계자는 “19세 미만 청취를 금지하는 음원의 판단은 여성가족부의 가이드라인을 따르고 있고, 창작의 영역을 임의로 판단하기 어렵다”며 “작곡가 등 제작자의 나이와 관련한 정보도 자사에서 확인할 방법이 없다”고 말했다. 벅스뮤직 관계자는 “(음원의 선정성 여부에 대한) 객관적 기준이 명확하지 않아 자체 판단을 내리기 쉽지 않다”며 “내부적으로 지속적인 모니터링을 진행하면서 특수한 상황이라면 유통사나 제작사에 의견을 전하는 경우는 있다”고 했다.

청소년이 만든 ‘유해’ 음원 걸러낼 제도 미흡

발매된 음원의 19금 여부를 판단하는 역할은 여가부 음반심의위원회에서 한다. 매월 음원사이트에 새롭게 유통된 모든 노래를 대상으로 선정성을 따지는 ‘사후 검증’ 방식이다. 음반심의위원들은 비속어, 성적 묘사, 윤리 위반 등과 관련한 특정 키워드가 포함된 가사를 필터링한다. 이 절차를 거쳐 100~200곡을 추린 다음 최종 심사 절차를 거쳐 청소년 유해 음원에 해당하는지 결정한다.

그러나 음원을 만든 사람에 대한 심의는 음반심의위원회에서 진행하지 않는다. 욕설이나 혐오 표현이 난무한 노래 가사를 청소년이 만들어 발매·유통해도 심의 기구가 걸러내지 못하는 문제가 존재하는 것이다.

여가부 관계자는 “(심의위원들이) 가사만 확인할 뿐 해당 가수나 제작자의 나이를 알지 못하기 때문에 19금 노래를 미성년자가 만들었는지 알 수 없다”고 했다.

/한달수기자 dal@kyeongin.com

![[인터뷰…공감] 김학균 OBS 대표이사](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/15/news-p.v1.20250415.227baf0ee822442d892d0aa5be6dca95_R.jpeg)

![들을 땐 ‘성인 인증’ 부를 땐 ‘자율 발매’ [19금 음원 제작하는 청소년들·(上)]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/02/05/news-p.v1.20250204.c26134f293f64e3ebb0db52c4e6c160c_T1.jpg)

![유통사 없이 음원 발매 불가능한데, 사전심의 드물어[19금 음원 제작하는 청소년들·(上)]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/02/04/news-p.v1.20250204.2111ed6d1f694c709413fb0792085958_T1.png)