무명지 끊어낸 숭고한 정신… 도마의 평화염원, 유묵에 스미다

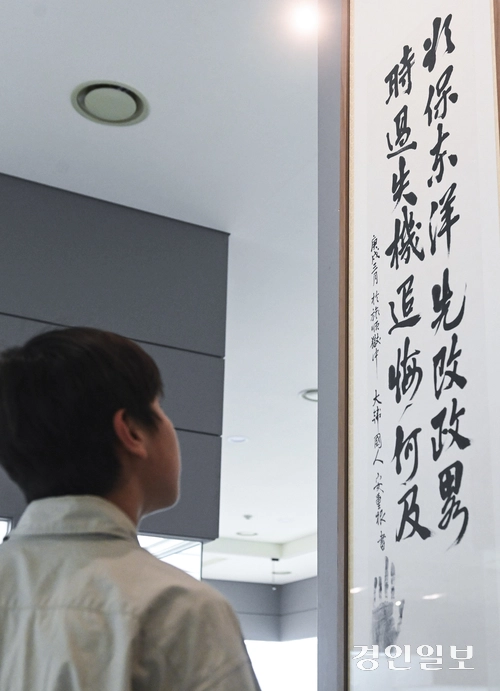

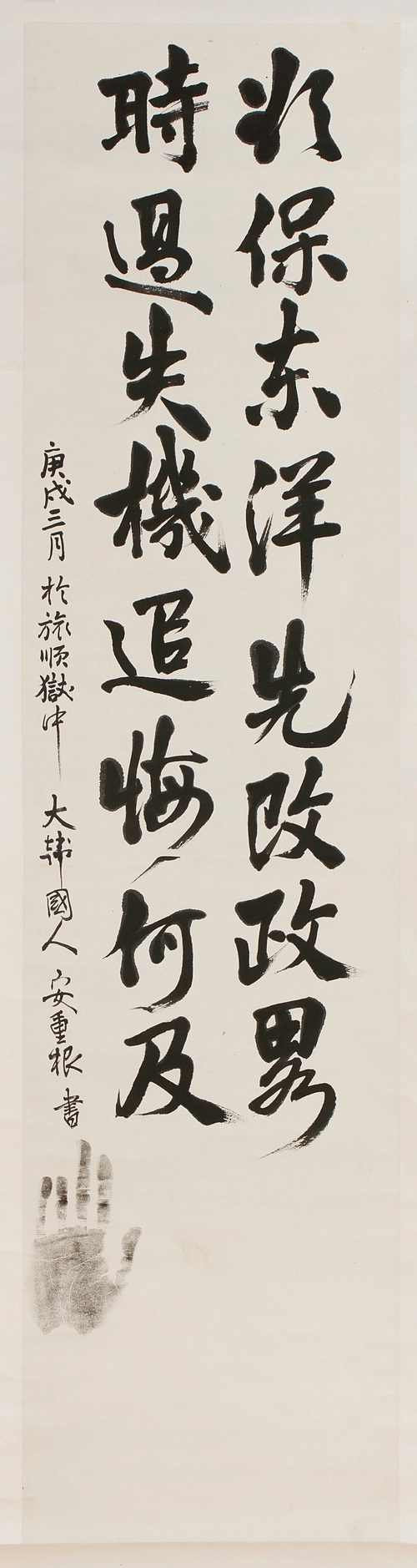

한 획 한 획에 힘, 그리고 기개가 담겼다. ‘동양을 보존하려면 먼저 정략을 바꿔야 한다. 때가 지나고 기회를 놓치면 후회한들 무슨 소용이 있으랴’는 일침 한 켠엔 ‘대한국인 안중근’이 적혀있다. 무명지 한 마디가 끊긴 왼손 도장에선 숭고함이 묻어난다.

■ 경기도 곳곳에 남은 안중근의 흔적

안중근 의사가 붓을 들어 이 문장을 쓴 것은 경술년(1910년) 삼월 순국 전 중국 뤼순 감옥에서다. 1909년 10월 26일 하얼빈역 앞에서 일본 이토 히로부미 총리를 저격한 안 의사는 이듬해인 1910년 2월 14일 사형을 선고받고 뤼순 감옥에 수감됐다. 30세의 청년은 굽힘이 없었다. 사형을 앞두고도 묵묵히 ‘동양평화론’을 집필하는 모습에 일본인들조차 감탄을 금치 못했다.

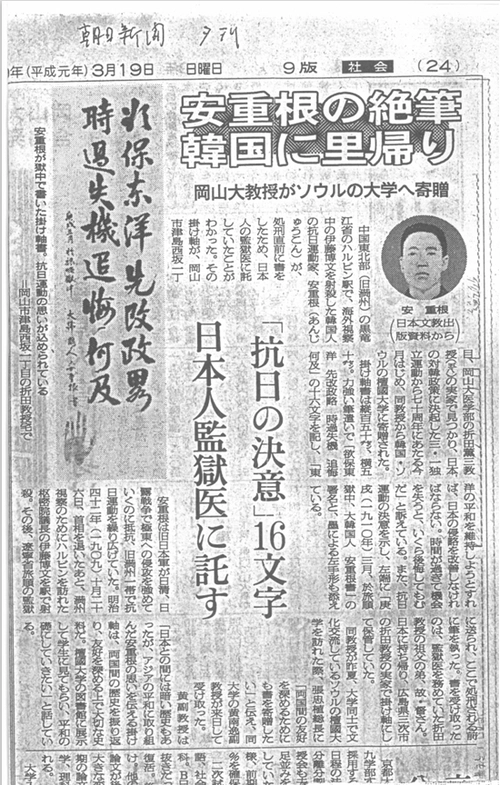

그의 흔적을 간직하기 위해 글씨 한 점이나마 부탁하는 이들이 적지 않았다. 뤼순 감옥의 의사였던 오리타 도쿠도 그 중 한 사람이었다. 러·일 전쟁 당시 종군 의사였던 오리타는 뤼순 감옥에서 근무하던 중 수감돼 있던 안 의사를 만났다. 일본으로 귀국하며 가져간 안 의사 유묵은 대를 이어 보관되다, 지난 1989년 2월 20일 그의 조카인 오리타 간지가 단국대학교에 기증했다.

아들인 오리타 군조 오카야마대학 의과대학 교수가 장충식 단국대 명예 이사장(당시 총장)과 인연이 있었기 때문이다. 기증처로 단국대를 선택한 이유에 대해 오리타 군조 교수는 “단국대는 광복 이후 최초로 설립된 4년제 사립 대학이며, 독립운동가 범정 장형 선생이 세운 대학이라는 의미가 있다”고 밝혔다는 게 단국대 설명이다. 이후 1991년 7월 해당 유묵은 보물 제569-21호로 지정됐다.

안 의사는 동양 평화론을 주창한 사상가이기도 했는데, 다른 유묵들과 달리 안 의사의 동양 평화에 대한 염원, 독립에 대한 의지가 고스란히 담겨있다는 점에서 높은 평가를 받았다. 기증을 받은 이후 단국대 죽전캠퍼스 내 석주선기념박물관에 해당 유묵을 보관하고 있다.

박물관은 지난 2023년 10월부터 매달 박물관이 소장한 4만여점의 유물들 중 매달 한 점씩을 ‘이달의 유물’로 선정해 소개하고 있는데, 안 의사의 하얼빈 의거 114주년을 기념해 첫 ‘이달의 유물’로 정하기도 했다. 국가 보물인 만큼 진품을 일반인에 상시 공개하고 있진 않지만, 석주선기념박물관 고고미술관에서 그 흔적을 볼 수 있다. 하얼빈 의거 115주년을 맞아 지난해 10월부터 지난 3월 말까지 대한민국역사박물관이 진행했던 안 의사 유묵 전시회에서 대중들을 만나기도 했다.

안 의사는 생전 200점 이상의 유묵을 남긴 것으로 추정된다. 상당수는 석주선기념박물관에서 소장한 유묵과 같이 뤼순 감옥에서 쓰였다. 이들 중 국가 보물로 지정된 것은 31점이다. 대부분은 석주선기념박물관을 비롯한 경기도 곳곳에 보관돼있다. 성남 한국학중앙연구원에도 안 의사 유묵이 있다. ‘일통청화공’이라는 다섯자다. ‘날마다 고상하고 청아한 말을 소통하던 분’이라는 의미로, 당시 간수과장이던 기요타에게 써준 것이다. 마찬가지로 뤼순 감옥에서 1910년 3월에 쓰였다. 장인(掌印)과 더불어 ‘대한국인 안중근’을 붓으로 새겼다. 해당 유묵은 지난 2017년 4월 경매에 나왔는데, 이인정 민족화해협력범국민협의회 공동의장이 2억9천만원에 낙찰받아 한국학중앙연구원에 기탁했다. 이 유묵 역시 지난 2022년 국가 보물로 지정됐다.

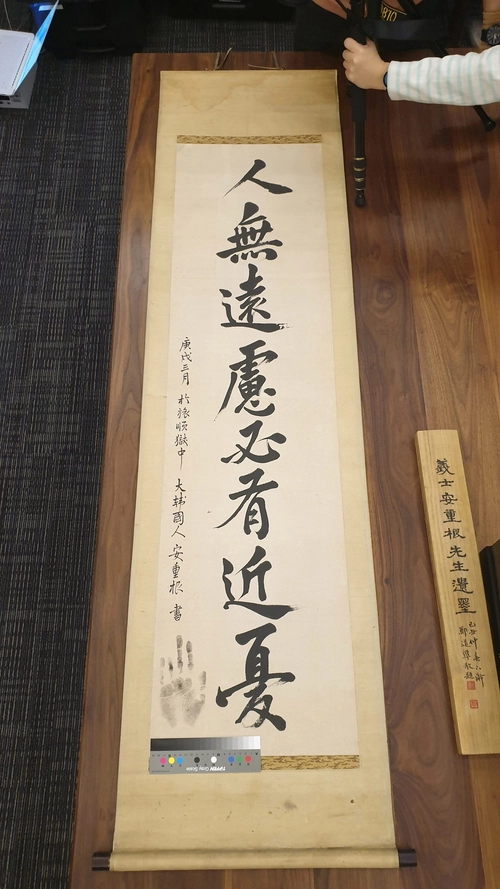

순국 사흘 전인 1910년 3월 23일 쓰인 글씨는 현재 구리시에 있다. 논어에서 비롯한 ‘인무원려필유근우(人無遠慮必有近憂·사람이 멀리 내다보지 않으면 반드시 가까운 데서 근심이 생긴다)’로, 중국 다롄(大連) 세관에서 근무하던 카미무라 쥬덴이 옥중 안 의사를 찾아 글씨를 써줄 것을 부탁해 받은 것으로 알려져있다. 구리시에 거주하는 개인이 소장하고 있는데, 2022년 국가 보물로 지정됐다. 구리시는 홈페이지 등에 지역의 국가 유산 중 하나로 해당 유묵을 소개하고 있다.

안중근의사숭모회와 대한민국역사박물관이 소장하고 있는 유묵 상당수는 현재 파주 지역에 보관돼있다. 이들 기관이 국립민속박물관 파주관에 있는 수장고를 빌려 사용하고 있어서다. 일례로 1910년 3월 안 의사가 뤼순 감옥에서 일본 헌병 지바 도시치에게 써준 ‘위국헌신 군인본분(爲國獻身軍人本分)’은 지바씨의 가족이 보관하고 있다가 1980년 안중근의사숭모회에 기증한 것이다. 비슷한 시기에 쓰인 ‘황금백만냥 불여일교자(黃金百萬兩 不如一敎子)’ 역시 대한민국역사박물관이 소장하고 있는데, 같은 이유로 파주 수장고에서 맡아두고 있다.

■ 안중근 정신, 이 곳에도

부천에는 ‘안중근 공원’이 있다. 기존 중동공원을 재조성한 것이다. 부천시는 의거가 있던 중국 하얼빈시와 1995년 자매결연을 맺은 바 있다. 이후 하얼빈시에 안 의사를 기리는 동상 제작을 건의하거나 하얼빈시 조선민족예술관에 안 의사 기념관을 조성하는 등 하얼빈 의거를 기리기 위해 오랜 기간 각종 노력을 기울여왔다. 그러다 2006년 재중 사업가인 이진학씨가 사비를 들여 제작한 안 의사 동상이 중국 정부 요청으로 철거되자, 2009년 안 의사 순국 100주기를 맞아 이를 중동공원으로 옮겨 설치한 후 공원을 ‘안중근 공원’으로 재조성한 게 지금에 이르렀다. 공원엔 안 의사 동상뿐 아니라 하얼빈 의거를 비롯해 그의 생애, 정신 등을 기릴 수 있는 조형물들이 다수 배치돼있다.

의정부 역전근린공원에도 안 의사 동상이 있다. 해당 동상은 지난 2014년 박근혜 전 대통령이 중국을 방문했을 때 시진핑 중국 국가주석이 한·중 우호 차원에서 제작을 지시한 것이다. 쌍둥이 동상으로 제작해 한·중이 나눠 갖자는 취지였는데, 동상 유치 의사를 적극적으로 밝혔던 의정부시에 설치가 결정됐다. 실제 설치를 앞두고는 법적 분쟁이 일기도 했지만, 지금은 하얼빈 의거일과 안 의사 순국일마다 항일의 기억을 되짚는 지역의 소중한 공간으로 자리매김했다.

짧지만 강렬한, 그래서 더욱 숭고한 생의 흔적은 과거에 머무르지 않고 여전히 현재를 움직이게 한다. 22일 안 의사의 미공개 유묵 ‘녹죽(綠竹)’이 경매에 부쳐지며 처음 세상에 공개되는 가운데, 광복의 기쁨은 푸르디 푸른 대나무와 같은 올곧은 마음들이 만들어냈다.

/강기정기자 kanggj@kyeongin.com