>43< 민족자본가 석계 장석우선생

근대 인천 여성 교육의 산실을 만든 장본인 답게 지금도 후학들에게 민족 사랑을 올곧이 전하려는 장선생의 흉상은 이 학교의 역사에서 남다른 의미가 있다. 일본 상인에 맞선 민족자본가의 한 축으로, 또 인천 여성 교육의 씨를 뿌린 그의 족적은 오늘을 사는 우리에게 시사하는 바가 크다.

선생이 지난 1940년 설립한 인천 소화고등여학교(현 인천 박문여자중·고등학교)는 당시 여성교육의 불모지나 다름없었던 인천에 희망의 씨앗을 뿌리는 일대 사건이었다.

당시 인천에는 인천공립고등여학교(현 인천여고)가 있었지만 일본인 자녀가 주로 다니고 한국인 학생은 불과 2~3명이 특별 입학하는 등 여성 교육의 불모지나 다름없었다.

선생의 1남 2녀중 막내 딸인 장보원(92·미국 LA거주)씨는 “평소 아버님께서는 우리나라가 잘 되려면 여성이 배워야 된다는 말씀을 자주 하셨다”고 기억하고 있어 여학교를 설립하게된 배경을 짐작케 했다. 이런 점을 감안하면 평소 장 선생은 나라를 잃은 근대기에 여성 교육에 남다른 열정을 가지고 있었던 것으로 추론이 가능하다.

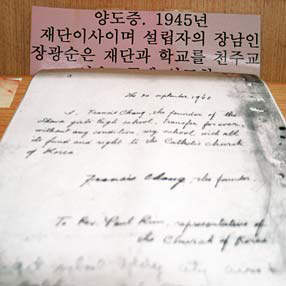

그렇지만 학교 설립과정이 순탄치만은 않았다. 선생의 외아들이자 해방이후 잠시 재단이사장을 지낸 소계(小溪) 장광순(1907~1998) 선생이 개교 50주년을 맞은 지난 1990년 털어놓은 학교 설립당시의 상황이다.

'그 당시 경기도(당시는 인천이 행정구역상 경기도에 속해 있었다)의 방침은 내선공영(內鮮共榮)이라는 미명 아래 ▲학생수를 한국인과 일본인 반반으로 할 것 ▲학교 위치는 부평으로 하여 조병창내의 일본인 직원들에게 편의를 줄 것 ▲재단이사장에 부윤(시장)을 임명할 것 ▲학교명은 소화(昭和)고등여학교로 하라는 명령이었다. 태평양전쟁 말기에 조선인의 운영은 극히 경계할 때인지라 이러한 악조건을 감수하며 학교를 설립하여야 하는가 하고 여러 가지로 망설이기도 하였다. 그러나 학교를 학수고대하는 입학생을 생각할 때 무엇보다도 개교를 먼저 해 놓고 보아야 하겠다는 일념이었다.'

우여곡절 끝에 1학급을 2학급으로 증설하는 대신 한국인 학생과 일본인 학생수를 5대5에서 6대4로 개정해 달라는 요구가 받아들여졌다. 학교 설립인가를 받아낸 장석우 선생은 지난 1940년 5월 18일 동구 송림동에 있는 '인천송림공립심상소학교(현 인천 송림초등학교)' 일부 교사를 임대해 1학년 2개학급 120명을 모집해 가교사에서 개교식을 가졌다.

그해 12월 인천시 부평동 현 경찰종합학교 부지 1만여평을 매입해 학교 신축에 들어갔지만 선생은 준공식을 불과 3주 앞둔 1941년 10월 14일 숨을 거뒀다.

“한국사람이 민족자본을 들여 세운 학교였지만 당시 일제는 재단이사장, 학교장을 일본인으로 할 것과 학생수도 50%를 일본학생으로 채워야만 개교를 시켜주겠다고 협박했어요. 그때 학생이 되지 않았다면 정신대(종군위안부)로 끌려갔을 지도 모르죠. 설립자의 높은 교육열에 지금도 감사하고 있어요.”

1870년 2월 강화에서 태어난 장석우 선생은 인천항 개항(1883년) 직후 인천으로 건너와 장사를 시작했다.

여러 사업에 손을 댔지만 실패를 거듭했고 1900년을 전후해 주명서·김용태 등과 주단 포목점인 '서흥태'를 운영하면서 막대한 부를 축적, 당시 인천에서 몇 손가락 안에 드는 재력가로 급 성장하게 된다.

향토사가 조우성씨는 “장석우 선생이 주로 일본과 청국으로부터 면직물과 비단을 수입해 팔아 큰 이익을 남겼다. 당시 인천에 4~5곳의 포목점이 크게 번창했는데 그 가운데서도 장석우 선생의 가게가 대표적이었다”고 설명했다.

막대한 재력을 바탕으로 인천상업계의 중심인물로 급부상한 장석우 선생은 당시 해운업을 하던 정치국 등과 함께 제국주의 권력을 등에 업은 일본 상인에 맞서기 위해 1905년 7월 '인천 조선인 상업회의소'를 창립해 활동한다.

인천 조선인 상업회의소는 1916년 1월 인천 일본인 상업회의소와 합병돼 '인천상업회의소'로 발족했는데 선생은 특별위원에 선임된다.

이후 그는 인천상업회의소의 부회두(부회장, 1921~22)를 맡는 등 1928년까지 경제계를 이끈 것으로 알려지고 있지만 구체적인 행적에 대한 기록이 없어 당시 활동 상황이 지역 경제계에 구전으로만 전해 지고 있다.

막내 딸 장보원씨는 “요즘 농협에 해당하는 금융조합의 조합장도 맡아 하신 것으로 생각된다”며 “또 지금의 인천대학교 주변에서 과수원도 운영하셨다”는 어렴풋한 기억만 가지고 있다.

영화학교(현 인천 영화초등학교)와 인천공립보통학교(현 인천 창영초등학교)의 학교 운영비를 지원한 것은 물론 1940년에는 부평보통학교(현 인천 부평초등학교) 건축을 위한 대지를 기부한 것으로 알려졌다.

인재양성의 필요성을 누구보다 절감하고 막대한 부를 축적했던 선생의 민족사랑은 소화고등여학교 설립이 그 종착지였던 셈이다.

<김도현기자·kdh69@kyeongin.com>