삼방로(三防路)는 신경준이 분류한 6대로 가운데 제2로로 명명된 경흥로의 가장 중요하고 큰 지선이다.

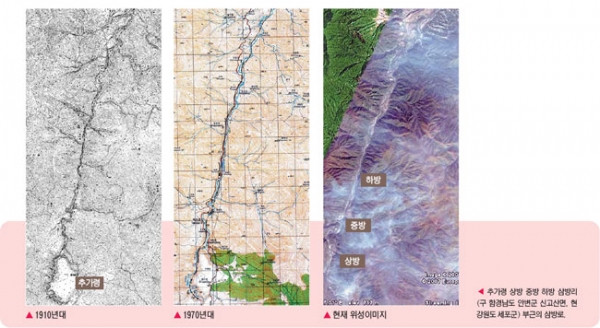

삼방이라는 이름은 조선 전기에 관북지방에서 자주 출몰했던 이민족들의 침입을 방어하고자 함경도 원산과 강원도 평강 사이의 협곡부에 세 개의 관방을 설치한 데에서 유래한다. 이 협곡은 한때 지구대(地溝帶)로 알려진 적도 있으나 지질구조선에 의해 유도된 좁고 긴 침식곡으로 판명되면서 지금은 통상 추가령구조곡 또는 추가령침식곡으로 불린다. 이 구조선은 평강~철원~연천~의정부까지 이어진다.

지질구조선은 좁고 긴 하곡을 유도하고, 두 개 이상의 구조선이 만나는 곳에서는 크고 작은 분지가 형성되어 일찍부터 규모가 큰 취락이 입지하였다. 한성에서 의정부, 동두천, 전곡, 연천, 신탄리까지 이어지는 삼방로와 의정부에서 포천, 양문, 운천리, 갈말, 김화로 이어지는 경흥로는 지질구조선을 따라 놓인 대표적인 도로이다.

초기에 삼방로는 외적의 침입을 방어하기 위한 군사로로서의 기능이 강조되었지만 조선후기에는 상업로로서의 기능이 더 중요하게 되었다. 삼방로를 상업로로 변모시킨 주체는 원산 지방의 북어상(北魚商)들이었다. 삼방로가 경흥로보다 더 빠르게 서울을 연결하였기 때문에 중앙정부의 억제책에도 불구하고 이 길은 통행량이 점차 많아졌고 이에 따라 도로 주변으로는 새로 형성되는 취락이 점차 늘어나기 시작하였다. 일제시기에 신작로로 정비된 삼방로는 오늘날 3번국도로 계승되었으며 국도에는 잘 붙지 않은 평화로(平和路)라는 별칭을 갖게되었다. 김정호가 쓴 '대동지지(1864)'에는 삼방로의 경로가 다음과 같이 기술되어있다.

【삼방로】

의정부~비립거리(10, 분기)~어등산(20)~가정자(20)~대탄진(20)~가사평(10)~통현(10)~<연천> (10, 분기, 경140리)~거림(20)~용담역(30)~철원(10)~월내정참(20)~ <평강> (30)

議情阜~碑立巨里(10, 分岐)~漁登山(20)~柯亭子(20)~大灘津(20)~袈裟坪(10)~通峴(10)~ <漣川> (10, 分岐, 京140里)~巨林(20)~龍潭驛(30)~鐵原(10)~月乃井站(20)~ <平康> (30)

의정부는 연천에서 내려오는 지질구조선과 포천에서 내려오는 지질구조선이 만나는 지점으로 침식분지가 넓게 형성되어 큰 취락이 형성될 지형조건을 갖춘 곳이다. 한국전쟁 이후 군사도시로 급성장하였으나 지금은 경기도 제2청사가 입지한 한수(漢水) 이북의 최대 중심지가 되었다. 십리 밖 비립거리는 의정부시 녹양동과 양주시 마전동 경계에 이름이 남아 있고, 어등산은 정확히 알기 어렵지만 '대동여지도'를 참고하면 동두천시 생연동과 지행동 사이의 산봉이거나 양주시 봉양동의 칠봉산으로 비정된다.

한편으로는 도로가 산을 관통할 이유가 없으므로 어등산은 이 일대의 옛 면명인 어등산면을 지칭할 것으로 생각된다. 가정자는 '대동여지도'에 사천과 북창(창말) 사이에 있으므로 현 동두천동이다. '신구대조 조선전도부군면리동명칭일람'에도 1914년 행정구역 통폐합 당시 가정자·장리·원터·축산리·보안리·안흥리의 각 일부를 병합하여 동두천리가 된 것으로 나타나 있다.

즉 서쪽 끝의 새로 난 길이 아닌 시가지를 관통하는 중심도로가 구 삼방로 노선이 된다. 이 노선은 현재 청산면 초성리 학담동에서 분기하는 322번 지방도로가 계승하고 있다. 한탄교를 건너기 직전 신천과 한탄강이 만나는 지점에서 약간 하류로 내려와 대탄나루가 있었다. 3번국도와 경원선 철도가 지나는 지점에서 물길로 약 1.5㎞ 상류에 해당한다.

대탄을 건너면 삼방로는 다시 3번국도로 이어진다. 현지 주민들이 가새벌판으로 부르는 가사평은 은대리·전곡리·통현리 일대의 들로서 차탄천과 한탄강의 범람으로 형성된 연천 최대의 충적평야이다. 통현은 통현리와 동막리 사이에 있는 작은 고개로, 통재 또는 팔판서 마을로 불린다.

연천읍내는 현재 차탄리를 중심으로 형성되어 있지만 조선시대에 동헌 등의 관아가 있던 연천 치소(治所)는 그 서쪽의 읍내리였다. 삼방로도 치소를 경유하지 않았지만 경원선이 놓이면서 차탄리가 훨씬 크게 발달하였고, 설상가상으로 한국전쟁 때 읍내리 일대가 파괴되면서 이곳은 지금 옛 치소로서의 흔적조차 찾아보기 어렵다.

거림은 연천읍 와초리에 있는 거림동 마을이다. 일제시기 지형도에 거림동으로 표기되어 있으나 한국 전쟁 때 취락이 없어지면서 1970년대 지형도에는 이름이 올라 있지 않다. 지금은 옛 거림 마을 자리에 다시 취락이 들어섰다. 거림을 지나면 삼방로는 도 경계를 넘어 강원도 원철원과 평강군 북면 월정리를 거쳐 평강읍까지 이어진다. 위에서 명시했듯이 삼방로는 비립거리와 연천에서 분기하는 지선을 갖는다. 각 노선은 다음과 같다.

【분기로 1】비립거리~ <양주> (10)~가라비장(10)~상수역(20)~광수원(10)~설마치(5)~ <적성> (15)

碑立巨里~ <楊州> (10)~加羅非場(10)~湘水驛(20)~光遂院(10)~雪馬峙(5)~ <積城> (15)

【분기로 2】연천~옥계역(5)~고내현(25)~승령점(20)~가목현(20)~ <안협> (20)~유달현(20)~월운치(30)~ <이천> (10)

漣川~玉溪驛(5)~古乃峴(25)~僧嶺店(20)~加木峴(20)~ <安峽> (20)~鍮達峴(20)~月雲峙(30)~ <伊川> (10)

첫 번째 분기로는 비립거리에서 양주를 경유하여 적성까지 이르는 길이다. 양주목 관아는 양주시 불국산 아래 유양동에 있었는데, 주변에는 정조가 활을 쏘고 양주 백성을 위해 잔치를 벌인 것을 기념하여 세운 어사대비(御射臺碑)가 있다. 지금은 양주시청이 옛 행정중심지를 다시 찾아 유양동 입구에 자리를 잡았다. 가라비장은 조선후기 이래로 지금까지 장이 열리는 유서 깊은 5일장으로 광적면 가납리에 있다.

이후 길은 방향을 북쪽으로 틀어 39번 지방도로로 계승되고, 남면 경신리 비석거리에서 서쪽 길, 즉 323번 지방도로로 접어들어 상수리의 상수역이 있던 역말로 이어진다. 광수원은 남면 신암리에 있던 원이고, 계속 323번 도로를 따라가면 파주시 적성면 설마리를 향해 난 계곡 위에서 설마치를 넘는다. 본래의 적성 읍내는 적성면 구읍리 중성산 동쪽 기슭에 자리잡고 있었는데, 한국 전쟁 때 취락이 완전히 파괴되었다. 지금은 새로 복원된 향교만이 옛 정취를 살짝 풍겨준다.

연천에서 안협을 경유하여 강원도 이천까지 이르는 지선이 더 있으나 경로의 대부분이 북한 땅에 속해 노선을 비정하기 어렵다. 다만 도원도(桃源道)에 속했던 옥계역은 연천군 군남면 옥계리에 있었다. 역터는 흔적조차 찾기 어렵지만 작은 구릉지 사이의 안쪽에 자리잡은 취락이 여느 역터와 주변 지세가 비슷하다.

/김종혁 고려대학교 민족문화연구원 연구교수