서울에서 동북 방향으로 경흥까지 가는 길을 조선시기에는 북관대로(北關大路)라고 하였다. 지금은 경기도 제2청사가 위치한 의정부시 금오동을 지나 축석령을 넘어 포천시를 거쳐 강원도 김화로 연결되는 43번 국도다. 3번 국도 역시 그러한데 양주시청이 있는 주내면을 지나 동두천과 연천, 그리고 철원과 평강을 거쳐 간다. 지금은 3번 국도가 대로(大路)지만 과거에는 사행로(私行路)였으므로 간로(間路)로서 삼방로(三防路)로 불렀다. 이에 반해 43번 도로는 사행(使行)과 관행(官行) 때 이용하는 길이었기 때문에 대로의 명칭이 붙었다.

북관대로는 조선후기인 18세기 중반에 이미 대로로서의 모습을 잃었다. 원산이나 함흥까지 가려면 철령(鐵嶺)을 넘어야 하는데, 고개 전후로 70리 가까운 거리에 방수(防守)하는 군졸이나 촌락이 보이지 않았을 정도로 썰렁하였다고 한다. 골짜기로 거듭 연결된 삼방곡(三防谷) 사이로 난 좁은 길을 이용한 결과였다.

철령을 서쪽으로 비껴가는 삼방곡은 평강현에서 북으로 100리 떨어진 안변부(安邊府)와 맞닿은 곳에 있다. 왕건에게 쫓겨난 궁예(弓裔, ?~918)가 삼방로 부근에서 백성들에게 잡혀 살해되었다고 하는데, 평강현 옛 지도를 보면 현 위쪽의 분수령(分水嶺)을 넘어 상방(上防), 중방(中防), 그리고 하방(下防)의 삼방이 차례로 있고, 중방 부근에 궁왕묘(弓王墓)가 표기되어 있다.

삼방곡 남쪽에 분수령(分水嶺)이 있다. 백두대간이 남향하는 도중 한북정맥이 서쪽으로 갈라져 나오는 지점이다. 분수, 즉 물이 나누어지듯이 임진강, 한탄강, 북한강 수계(水系)와 동해로 들어가는 하천이 여기서 갈린다.

임진강은 함경남도 덕원군 마식령 남쪽 계곡에서 발원하여 강원도를 거치며 남하하다가 남대천, 영평천, 풍천, 그리고 차탄천을 흡수한 한탄강과 만나면서 서남쪽으로 방향을 틀어 서해로 들어간다. 한탄강과 만나기 전까지 임진강은 징파강(澄波江)이라고 불렀다.

징파나루는 연천과 마전을 잇는 나루인데 징파강과 한탄강의 합류점 상류, 즉 현 왕징면사무소 부근인 무등리로 추정된다. 이곳에서 강이 감입곡류(嵌入曲流), 즉 깊은 골짜기를 형성하면서 사행(蛇行)하여 서쪽에서 북쪽으로 꺾어지다가 다시 남쪽으로 곡류한다.

차탄(車灘)의 근원은 철원 서쪽 고을파(古乙坡)이며 남쪽으로 흐르다가 양주군의 유탄(楡灘)과 함께 한탄강으로 들어간다. 백담 구봉령(具鳳齡, 1526~1586)은 "파옹께서 일찍이 수차(水車)의 기이함을 말하였는데, 누가 여울이 수차와 닮았다고 이름 지었을까. 수많은 바퀴들이 일제히 몰려오니 그 소리 귀를 요란하게 하고 찬 회오리바람이 귀밑을 스쳐간다"고 하였다. 파옹은 70세를 넘긴 나이에 선대부터 자리잡은 양주에서 목사를 지냈던 휴암 백인걸(白仁傑, 1497~1579)이다.

대탄진(大灘津)은 한탄강을 건너는 나루로 연천의 청산면 초성리 놀미점과 연천읍 사랑리를 잇는다. 임진강의 최대 지류인 한탄강은 철원 부근에서는 체천(川), 체수(水) 등으로 부른다. 철령의 물이 서쪽으로 꺾어져 남으로 흐르다가 평강의 정자연(亭子淵)을 지나서 철원의 체천이 되는데, 양쪽 언덕이 모두 석벽이어서 섬돌() 같다고 하여 붙여진 이름이다.

체수는 남쪽으로 내려오다가 영평 백운산에서 발원한 화적연수(禾積淵水)와 칠리탄(七里灘)이라고도 부르는 고교수(高橋水)와 만난다. 고교수는 파주 축석령에서 북쪽으로 흐르는 천으로 지금은 막연히 영평천으로 부른다. 체수는 연천군 청산면 궁평리 청송골에 이르면 양주 불곡산에서 나와 초촌(樵村)을 경유하는 초수(樵水)를 만나고, 서남쪽으로 조금 흐르다가 대탄, 즉 한탄강이라는 이름을 얻는다.

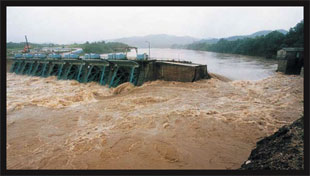

그러나 1996년과 1998년의 집중 호우로 댐이 무너지면서 주변 농경지와 주택은 물론이고 가까이 파주시와 포천시까지 큰 피해를 입었다. 그 결과 1998년 8월부터 수력발전이 중단되었고, 2000년 5월25일에 댐이 철거되면서 수위가 낮아지자 다리가 다시 그 모습을 드러내고 통행이 가능해졌다. 그러나 유감스럽게도 나루의 흔적은 어디서도 찾기 힘들다.

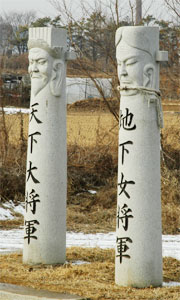

답사팀이 아우라지 나루를 찾아가다가 우연히 궁평리 청송마을 길가에 서 있는 석장승 2기를 만났다. 최근에 만들어진 티가 역력한데, 그 전에 있던 나무장승도 세우기 시작한 지 얼마 안 되었다고 하니 매년 새것을 만들어 세우는 번거로움을 피하기 위한 지혜의 산물인 것 같다. 장승이 서있던 자리에 원래는 서낭당 돌무더기가 있었다고 하니 아우라지 나루를 이용하던 여행객들의 신앙대상 정도였지 않았을까 여겨진다.

사료를 보니 연천은 영조 48년인 1772년에도 큰 물난리가 있었다. 홍수가 지나가자 고을 앞의 평야는 거의 모두 포락(浦落)하여 밭이 형체도 없이 사라졌다. 평택지역에서 볼 수 있었던 포락 현상은 불어난 물로 인해 잔뜩 개먹은 땅이 빙산에서 얼음조각이 떨어져 나가듯 소리를 내며 무너져 떨어지는 것을 말한다. 홍수가 나면 사방에서 여울을 타고 몰려드는 물을 감당하지 못하고 일대의 경작지가 물에 잠기지만 평상시는 수잔석험(水淺石險), 즉 강의 수위는 낮고 강주변의 현무암 돌은 험한 곳이 이곳의 특징이다.

서거정(徐居正)의 시에, "봄이 되어 진흙 미끄러워 말도 가기 어렵구나. 양주서 오는 길 높았다 낮았다 하네. 한탄(大灘)에선 이미 얼음 얇을까 겁냈는데, 여러 산들을 바라보니 눈이 아직 그득하다. 헌 모자 얇은 옷은 봄추위를 더하는데, 벼슬에 미련 둔 나그네 생각은 더욱 처량하구나. 연천의 객관(客館)이 산에 의지해 조용하니, 베개에 기대어 조는 동안 해는 서쪽으로 기울었네" 하였다.

삼방로 또는 철원로가 본격적으로 대로의 모습을 갖춘 때는 일제시기 이후로 1914년에 이 길을 따라 서울과 원산을 잇는 경원선(京元線)이 개통되면서부터다. 당시 북관대로를 제쳐두고 간로를 택하여 철로를 놓게 된 데는 아마도 북관대로가 철령이나 축석령과 같은 험한 고갯길이 많았기 때문이었을 것이다.

/정승모 지역문화연구소장