■ 의정부를 거쳐

경흥로는 의정부를 거쳐 함경도로 내닫는다. 양주, 포천도 경유하지만 기억의 공간은 강원도 땅인 철원에 더 많이 있다. 한탄강을 끼고 서 있는 고석정이며 승일교, 철원의 넓은 들판과 재두루미 그리고 금강산 가던 '끊긴 철길'의 각인 때문일 것이다.

서울을 벗어나 경흥로를 먼저 건네주는 곳은 의정부다. 천상병이 말년을 보낸 까닭에 의정부에서는 요즘 '천상병 문학상'과 문학제를 열어 시인을 기린다. 그는 생전의 유고시집만 아니라 동료 시인들에게 당당하게 타 쓴 막걸리 값 등으로 한때는 일화가 시를 가리는 시인이었다. 그렇듯 물정 모르고 시만 쓰다 간 '천생 시인' 노릇도 한결같이 돌보는 부인이 있어 가능했지만 말이다.

나는 의정부시에 사는데

먼 산이 잘 바라보이고

뭔가 내게 속삭이는 것 같고

나를 자꾸 부르는 것 같다

(중략)

먼 산은 아주 옛날처럼 보이고

할아버지 같기도 하고

돌아가신 분들 같기도 하고

황성옛터 같다. -천상병 <먼 산 中>

이 시는 무료한 시간에 둘러보는 의정부 주위의 산을 덤덤하게 그리고 있다. 시는 영감이 떠오르는 순간에 쓰고 고치지 않아야 한다는 지론 덕에 그의 시는 '제작'의 느낌이 적은 편이다. 독자의 사랑을 가장 많이 받는 작품은 '귀천'인데, 특히 '나 하늘로 돌아가리라./ 아름다운 이 세상 소풍 끝나는 날,/ 가서, 아름다웠다고 말하리라…'는 마지막 연은 천상병 시의 압권이다.

■ 양주와 포천을 지나며

| ||

| ▲ 지뢰경고 표지판 | ||

양주에서도 요즘 뜨기 시작하는 경기 북부 도시들의 부산한 모습이 엿보인다. 그 중에도 문인이 많이 몰린 곳은 일산이고 남양주도 간간이 옮겨 앉는 곳인데, 양주는 아직 그만한 이동이 없는 듯하다. 양주는 '임꺽정'의 작가 홍명희가 잠깐 머문 곳이고 방랑시인 김병연이 태어난 곳이기도 하다. 그러나 김병연은 이곳의 흙과 바람에 살 비빈 시간이 너무 적다. 급제 시(詩)에서 비난한 대상이 바로 자신의 할아버지라는 것을 알고 주유천하로 생을 보냈기 때문이다. 그러니 언어유희며 패러디 같은 완롱으로 세상에 대한 조롱과 비판을 일삼았어도 그의 속은 늘 허했을 것이다.

포천은 조선시대의 명신 이항복을 낸 고장이다. 이덕형과의 우정 '오성과 한음'으로도 유명한 이항복은 옛 선비가 대체로 그러하듯 좋은 문인이기도 했다. 인목대비 폐위를 반대하다가 유배 가는 길에 썼다는 백사의 시조를 다시 읽어본다.

철령 높은 곳에 쉬어 넘는 저 구름아

고신원루(孤臣寃淚)를 비 삼아 띄워다가

님 계신 구중심처에 뿌려볼까 하노라.

이 시조에는 유배 길에 구름을 보며 그것을 비(외로운 신하의 원통한 눈물)로 바꿔 '님 계신 구중심처에 뿌리고 싶다'는 백사의 심정이 절박하게 나타난다. 이렇듯 유배 중에도 왕을 향해 자신의 충성이나 결백을 고하는 조선시대의 글들을 보면 좀 씁쓸하지만 왕이 절대적인 사회에서는 그럴 수밖에 없었을 것 같다. 가는 곳마다 환대를 받았다지만 다 늙어 북청으로 가는 이항복의 머나먼 유배 길이 굽이굽이 보이는 듯하다.

| ||

| ▲ 강원도 철원군 동송읍 대위리의 금강산철교. 철교는 주인을 잃은 채 괴목 한그루가 파수꾼인양 을씨년스럽게 세월을 이겨내고 있다. | ||

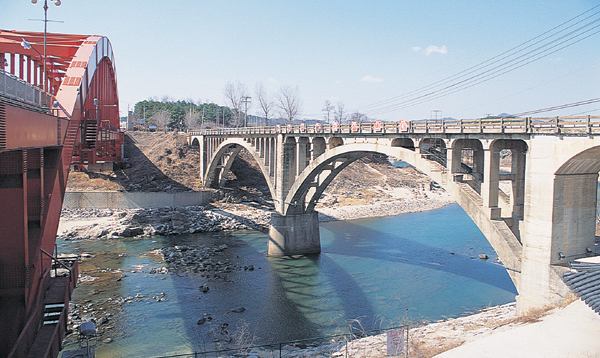

철원에 들어서면 둘러볼 곳이 많다. 대부분 분단 상황과 맞물리는 장소라 가는 곳마다 마음이 착잡하다. 그래서 승일교의 사연이며 고석정의 고적한 운치, 그곳을 감싸 흐르는 한탄강의 물소리에도 자꾸 탄식이 겹쳐지곤 한다. 선입견이 풍경에 역사며 시간을 덧입히는 것이다.

백두산에서 한라산까지

너와 내가 닦고 낸 길

형제들 손잡고 줄지어 서고

철조망도 못 막아

지뢰밭도 또 못 막아

휴전선 그 반은 네가 허물고

나머지 반은 내가 허물고

이 다리 반쪽은 네가 놓고

나머지 반쪽은 내가 만들었듯… -신경림 <승일교, 讚詩 中>

이 시처럼 남북이 손잡고 끊긴 다리를 마저 잇는 아름다운 '그날'을 그려본다. 일찍이 우리 국토 곳곳을 발로 뛰며 삶의 현장을 노래한 신경림 시인의 육성이 이곳에선 더 절절히 다가온다. 도처에 핏자국과 젊은 뼈가 묻혀 있다고 생각하니 어떤 풍경도 단순한 풍경으로만 보이지 않는 것이다.

철원은 들녘이 퍽 넓다. 민통선에 가까워질수록 공기조차 써늘하지만, 재두루미가 하늘을 덮으며 내려앉고 날아오를 때는 정말 장관이겠다는 생각이 든다. 이곳 출신의 문인으로는 민영 시인이 있다. 그는 신경림 시인과 문학 활동이 많이 겹치는데 시적 지향도 유사한 게 많다.

쫓겨가는 자를 생각한다.

타오르는 불 가슴에 안고

캄캄한 들녘에서

| ||

| ▲ 조선시대 명신 이항복선생의 위패를 모신 화산서원. 포천시 가산면 방축리에 있다. | ||

외치는 자를.

쓰러지는 자를 생각한다.

무릎과 정수리에 대못을 맞고

시든 뿌리 밑에

거름되어 묻힐 자를.

안개가 숨통을 죈

시대의 암흑 속에

사그라져가는 저 별빛!

그 명멸하는 수유(須庾)의 빛을

전신의 피로써

사랑한다. -민영 <별빛> 전문

서슬 퍼렇던 유신시절에 쓴 이 시가 경흥로에서는 더 큰 울림을 남긴다. 식민지배에 이어 한국전쟁으로 뜯기고 찢긴 이 땅에 독재 권력이 짓이긴 것은 또 얼마인지 새삼 일깨우는 것이다. 강골의 지사처럼 검정두루마기를 입고 현장을 누비던 시인의 모습을 떠올리니 자신의 신념에 생을 걸었던 지조 높은 어른들의 모습이 겹친다.

■ 금강산 길의 운명과 꿈

| ||

| ▲ 철원군 정연리 민통선안에 있는 백골전선교회(오른쪽)백마고지 위령비 | ||

그 기차를 타고 다시 금강산으로 가고 싶다! '끊어진 철길' 잇기야 쉬울 텐데, 간단한 그 일이 간단치 않은 역사라서 우린 아직도 더 기다려야 한다. '금강산 가는 철로!'를 가슴에 담으며 돌아선다. 금지된 우리 산하를 도보나 자전거로 넘나들 날도 곧 오려니-.

정수자/시인·아주대 인문과학연구소 전임연구원