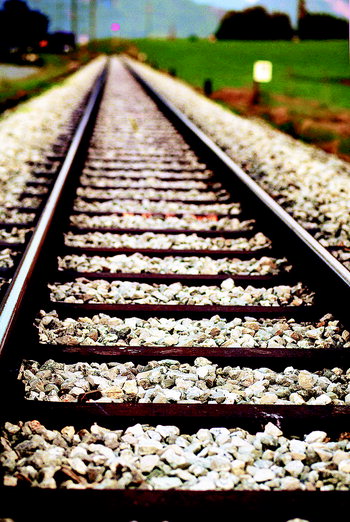

# '기찻길 옆 오막살이~' 그 때 그 시절

한남정맥을 넘어가는 지지대고개가 수원과 의왕을 구분하듯이 수원역에서부터 숨 가쁘게 올라온 열차가 한 숨 쉬어가는 곳이 또한 부곡역이었다. 열차가 얼마나 천천히 언덕길을 올랐으면 열차에 매달려 한참을 가다가 뛰어내릴 정도였을까? 또 기차레일 위에 대못을 얹어놓고 열차가 통과한 다음에 찾아보면 납작한 칼 모양으로 짓눌려져서 장난감 대용으로 쓰기도 하였다. 기찻길 옆에는 아이들이 많다고 했던가? 극성맞게 뛰어놀던 곳이 기찻길이었다. 레일에 귀를 대보면 열차가 얼마나 가까이 왔는지도 알았다. 심지어 어떤 친구는 여객차인지 화물차인지도 구별해 내는 감식가이기도 했다. 쓸 만한 깡통 하나 주워서는 '망월'을 돌리기도 하였고, 어느 곳이나 기찻길 옆 마을의 아이들은 비슷했을 것이다. 필자의 소년 시절은 부곡역 아래 밤밭(수원시 율전동)이 주 무대였고 기찻길은 놀이터였다. '기찻길 옆 오막살이'는 또 늘 흥얼대는 주제가였다. 그 시절 서울에 가는 방법 또한 기찻길을 따라 부곡역까지 온 다음 열차를 타는 편이 수원역으로 가는 것보다 더 빨랐으므로 부곡역은 어린 시절의 한 추억이 담긴 곳이다.

# 기찻길 때문에 생긴 변화의 물결

부곡동은 이제 한국의 철도와 뗄 수 없는 관계로 발전하였다. 철도 110여 년의 역사를 오롯이 담아낸 철도박물관이며 철도대학, 그리고 철도기술연구원이며 고속열차를 생산하는 대기업까지 두루 들어선 곳이니 가히 한국 철도의 '메카'라고 해도 되겠다.

철도박물관은 어른 아이 할 것 없이 매일 수많은 인파가 몰려들어 철도의 역사를 배우고 체험을 해보며 미래의 철도까지도 엿보게 되는 곳이다. 3천 점 가량이나 되는 철도 유물들이 어른들에게는 향수를 불러일으키고, 아이들에게는 '호랑이 담배 먹던 시절' 이야기처럼 전달되는 듯 신기해한다. 야외 전시장에는 숱한 사연을 실어 날랐던 '노병'들이 과거를 증언한다.

# 의왕역 주변 사람들과 상가

의왕역은 본래 부곡역이었다. 그러나 2004년에 군포시의 부곡동과 혼란을 준다는 이유와 의왕시의 체면을 고려하여 이름을 바꾸었다. 역 앞의 대로는 지금 공사가 한창이어서 흙먼지가 날리지만 법으로 정한 이름은 삼동이다. 세 마을이 합쳐져서 얻은 이름인데 이 마을의 동쪽 끝자락에는 관사촌(官舍村)이 있었다. 1944년 부곡역이 생기면서 인구가 급격히 늘어났고 철도 종사원을 위한 관사를 100여 채 지었던 곳이다. 지금은 아파트와 상가 등으로 변하여 이름만 남았으나 한때는 잘 나가는 공무원들이어서 주변의 부러움을 샀던 곳이기도 하다.

역 앞의 풍경이 다 그렇고 그렇듯이 의왕역도 예외는 아니다. 고만고만한 식당들이며 상점들이 주민들과 전철 손님들을 맞이한다. 그래도 남으로는 온양온천의 아산역까지 이어지고 북으로는 동두천까지 이어지는 수도권 전철의 한복판에 존재한다는 이유로 어깨를 들썩이는 주민도 보았다. 즉 전철이 다니는 어느 곳으로 출·퇴근을 하더라도 아무 문제가 없다는 뜻이며 대학도 마찬가지라고 하였다. 게다가 주변은 온통 그린벨트이니 여건도 좋다고 자랑을 늘어놓는다.

# 왕송저수지에서 바라본 노을

의왕역에서 구름다리를 건너 초평동(새우대) 쪽으로 가면 너른 호수가 나온다. 왕송저수지인데 그 시작도 회갑을 훨씬 넘겼다. 1945년에 시작해서 꼭 3년 만에 완공한 저수지인데 주변 한남정맥의 남쪽 물을 모두 모아 농업용수로 쓰던 곳이다. 지금은 자연생태 학습장으로 꾸며서 찾는 이들이 더 늘었다. 이른 아침에 둘러본 저수지는 물안개가 자욱하게 피어오르는 몽환적인 모습이었다.

해질녘에 다시 찾은 왕송저수지는 노을이 멋졌는데 한 떼의 새들이 군무를 추면서 배회하는 모습까지 겹쳤다. 보는 이들은 모두 탄성을 지르고 행복해 한다. 새들은 응답이라도 하려는 듯 계속 하늘을 선회하고…. 노을이 멋진 이유는 아마도 두 눈으로 똑바로 볼 수 있기 때문일 것이다. 그래서 우리네 인생도 저물녘이 더 중요한 게 아닐까?

|

글/염상균 역사탐방연구회 연구위원