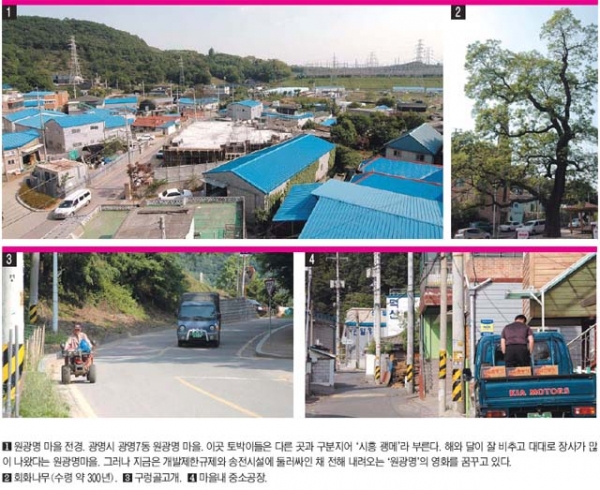

그렇다면 광명이라는 행정구역 명칭은 옛 광명리에서 비롯된 것일 터인데, 그곳은 7개 동으로 나뉜 현재의 광명동 중 어디일까? 일제강점기 지형도에 보니 광명리라는 매우 큰 마을이 표시되어 있다. 지금의 광명7동, 그 중에서도 '원광명'이라고 불리는 곳이다. 이 마을이 본래부터 원광명으로 불렸던 것은 아니다. 이 이름은 광명시의 모태가 된 마을이라고 해서 붙여졌을 뿐이다. 이곳 토박이들은 본디 괭메 혹은 괭멩이로 불렀는데, 이는 광명이라는 이름을 지닌 다른 마을에서도 종종 들을 수 있는 현상이다. 그리고 토박이들은 과천과 양천의 광명리와 구분할 때에는 특별히 시흥 괭메라고 부른다.

이 마을이 언제 형성되었는지는 알 수 없으나 세월의 풍상을 견뎌 온 고목들이 있어 마을의 역사를 대변해 주고 있다. 마을 안쪽 깊숙한 곳, 도덕산 자락에 수령 500여년인 은행나무 한 그루가 마을을 굽어보고 있다. 마을에서는 음(陰)씨 성을 지닌 내시가 마을을 개척했고, 그가 이 나무를 심었다는 이야기도 전한다. 이 은행나무는 경기도 지정 보호수이지만, 마을 내는 물론이고 나무 바로 앞에까지 난립한 공장들이 자태를 가리고 있어 아쉽다. 이외에도 수령 300여년이 된 회화나무 한 그루가 있는데, 한 주민은 이 나무의 가지가 부러지거나 하는 일이 생길 때마다 집안에 우환이 생겨서 정성껏 모신다고 한다.

# 구렁골을 경계로 확연히 달라지는 경관

광명7동의 경관은 구렁골을 경계로 확연히 구분된다. 새터말 쪽으로는 단독주택과 아파트 단지가 자리잡고 각종 공공시설이 밀집해 있다. 그에 비해서 원광명 쪽으로는 민가 사이로 소규모 공장들이 어지럽게 들어서 있고, 그 옆으로 농경지와 함께 거대한 위용을 드러내고 있는 변전소가 눈에 들어온다. 경륜장 방향의 마을 입구로는 적지 않게 화훼 하우스가 자리잡은 모습도 보인다.

# 똥마차 끌고 영등포 역전을 오가던 기억

목발 두 개에 의지한 채 힘겹게 걷다가 회화나무 옆 정자에 잠시 몸을 기댄 노인 한 분을 만났다. 올해 79세라는 이씨 성의 그 분은 한국전쟁에 참전한 상이군인이다. 다른 곳에 살고 몸이 불편함에도 고향인 이곳의 노인정을 거의 매일 찾는다고 한다. 그에게서 고향의 과거와 현재 모습을 바라보는 소회에 대해 들어보았다.

그도 그 연배의 다른 이들처럼 젊은 시절에는 농사를 지으며 힘겨운 보릿고개를 넘기며 살았다. 그 시절에 대한 그의 기억에는 똥마차를 끌고서 새터말과 덕단이를 지나 지금의 철산동에 해당하는 모세와 안양천변 뱀수를 거쳐 영등포 역전을 오가던 경험이 깊게 남아 있다. 화학비료가 널리 보급되기 전까지 똥은 거름의 중요한 재료였다. 하지만 한 집안에서 나올 수 있는 똥의 양이라고 해봐야 농사짓기에는 턱없이 모자랐으니 어디선가 그것을 구해올 수밖에 없었다. 그를 비롯한 마을 사람들이 그나마 쉽게 똥을 구할 수 있던 곳은 영등포 역전이었다. 그는 당시를 이렇게 회상했다.

"영등포 역전까지 가서 인분을 퍼왔었어요. 첫 닭 울면 가가지고. 보리밭에 인분을 주먼은 보리가 잘 되는데, 이 근처가 무슨 똥이 있소! 우리가 누는 똥 그거 가지고 밭을 천 평이구, 한 이천 평이구 되는 걸 그걸 뭘루 거름이 돼요. 없잖아요… 똥이 그게 아주 금 같앴으니깐 그때는."

일찍부터 도시화가 진행된 영등포 일대 주민들은 똥을 처리해야 하지만 직접 농사를 짓지 않기 때문에 그 일이 쉽지 않았다. 반면, 농사를 짓는 이들에게 똥은 매우 유용한 자원이었기에 서로의 필요가 맞아떨어졌던 것이다.

# 괭멩이에서는 힘 자랑 하지 마라

그와 함께 발걸음을 옮겨 마을회관으로 향했다. 여느 경로당에서처럼 노인 네 분이 고스톱에 열중하고 있었다. 노년의 일상을 잠시 방해하면서 그들 중 유일한 토박이 주민인 왕재민(81) 옹께 마을이야기에 대해 여쭤보았다. 그의 이야기 중에 이런 말이 귀에 들어왔다. "괭멩이에서는 힘 자랑 하지 마라."

괭멩이 즉, 원광명에서는 대대로 장사가 많이 났다고 한다. 1t이나 되는 무게의 바위를 혼자서 끌고 온 장사, 마른 땅이 꺼질 정도로 지게에 짐을 짊어지던 장사, 무릎을 꿇지 않고 쌀가마니를 번쩍 들던 장사에 대한 이야기들이 그뿐만 아니라 고스톱을 치던 분들 사이에서도 흘러나왔다. 이러한 장사 이야기는 집채 크기의 바위를 공기 돌처럼 가지고 놀았다는 식의 옛날이야기와는 달랐다. 현실세계에서 있을 법한 장사들의 이야기는 그들이 기억하고 한 시대를 같이 살았던 이들의 이야기였다.

# 고압선을 벗하며 살아온 사람들

그러나 이 마을에서 장사가 날 수 있는 환경은 수십 년 전에 사라져 버렸다. 바로 1978년 5월에 개소한 영서변전소 때문이다. 옛 지도에 보이는 원광명은 북쪽과 남쪽, 동쪽은 산으로 막히고 서쪽만 열린 삼태기 모양이다. 가옥들도 남향을 하고 있어 꽤 아늑한 느낌을 주었을 것으로 짐작된다. 남쪽이 막혔다고는 하나 얕은 산자락일 뿐이니 볕도 잘 들었을 듯하다. 그런 곳에 산자락이 아닌 송변전시설로 가득한 변전소가 들어서 있다.

그러나 주민 중에서 백혈병으로 죽는 이가 생기고, 인근 지역이 개발되어 가는 모습을 바라만 봐야 하는 상황이다 보니 주민들의 불만은 커질 수밖에 없었다. 그곳에 살지 않는 필자에게도 변전소는 가슴을 꽉 막히게 하는 존재였으니 주민들의 심정이야 오죽했을까. 다행히 10여년간 고압 송전선로의 지중화 작업을 요구하며 벌인 소송에서 주민들이 승소하면서 해결의 실마리는 마련되었다고 한다. 그럼에도 한국전력측이 사업 시행에 미온적이고, 광명시도 주민의 입장에서 적극 나서야 함에도 그렇지 않은 상황이라고 하니 안타까울 따름이다.

사진/조형기 편집위원 hyungphoto@naver.com