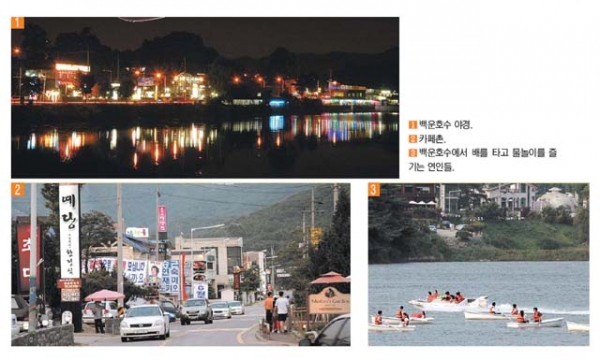

산이 크고 깊으면 골짜기도 많고 사람들 삶의 터전도 많은 법 아닌가? 이 골짜기 저 골짜기에는 옹기종기 마을들이 들어서고 그 마을 하나하나가 역사를 이끌어간다. 백운산과 바라산을 낀 골짜기들이 물을 오롯이 모아 생긴 저수지가 의왕시 백운호수이다. 1953년 축조되었으니 전쟁 중에도 수자원 관리를 위해 애쓴 정성이 갸륵하다. 저수지 아랫녘의 드넓은 벌말(평촌) 논에 물을 대기 위해, 또 홍수 피해를 줄이기 위해 당시만 해도 문전옥답이던 논과 밭을 희생시킨 것이다.

백운저수지 맑은 물로 인해 벼 포기 잘 자라던 평촌이 아파트 숲으로 자라나면서 이곳 백운저수지도 변화를 겪었다. 1993년 겨울 광교산에서 백운산을 거쳐 바라산까지 산행을 한 은성기(50) 씨의 증언에 의하면, "배고픔을 달랠 곳이 없어 저수지 옆 구멍가게에서 겨우 요기를 했을 정도"라고 한다. 그는 또 꽁꽁 언 저수지를 가로질러 인덕원으로 가서 버스를 탔다고 했다. 그러나 은씨가 다녀간 다음부터 음식점이 하나 둘 생겨나더니 이제는 호수 주변과 인근 골짜기까지 포함해서 모두 100여 곳이 성업중이다.

'저수지'라는 농경사회의 용어보다는 '호수'라는 휴식 공간 용어로 바뀐 것에서도 변화를 느끼는 것처럼, 마을 사람들의 삶도 또한 더욱 그러했겠다.

# 오랜만에 옛집 툇마루 앉아서

김기홍씨 가족은 고조부때 의왕시 오전동에서 이곳으로 이주했다고 한다. 백운산과 바라산의 맑은 물로 농사짓고 뒷동산에 지천인 땔감으로 인해 '배부르고 등 따순' 터전이었다는 것이다. 게다가 증조부는 소장사로 유명해서 수원 우시장을 주름잡던 사람이었으니 돈까지 넉넉했을 것 아닌가. 또 풍부한 땔감은 나무장사를 하기에도 제격이어서 영등포까지 나뭇짐을 실은 마차가 오갔다고 한다. 사람들은 거리가 비슷한 안양장과 수원장을 두루 보았는데 안양장보다는 수원장의 규모가 더 컸으므로 산너머 수원에 가는 일이 더 많았다. 김기홍씨의 증조부는 이 고갯마루에서 소판 돈을 여러 번 '털렸다'고 하는데 노름을 좋아하던 한량이라니 그 신빙성은 좀 낮아 보인다.

# 고분재 너머 용인의 고기리로 이어지는 산길

백운산 줄기가 잠시 내려서고 바라산이 시작되는 고갯길은 고분재인데 용인의 고기리로 이어지는 산길이다. 고기리 사람들이 나뭇짐을 지고 넘어와서 팔고 장을 보아 가던 길이었지만 이제는 아무도 넘지않는 길이 되고 말았다. 이쪽 학의동 마을 사람들 또한 용인으로도 가고 광주(성남)로도 가는 길이어서 자연스레 혼맥도 이어졌는데 그도 이제는 옛이야기 속의 전설이 되고 말았다. 20여 년 전만 하더라도 보따리장수가 숱하게 발품 팔며 중매 서고 양쪽의 소식을 전해주던 통신로였건만. 산 속에는 숯막도 많아서 중간 기착지 역할을 하면서 용인댁·광주댁·의왕댁·안양댁들의 친정 나들이나 시집 나들이에 쉼터 역할도 했건만. 길이 닦이고 자동차가 늘어나면서 이제 그런 장면은 소설 속이나 영화와 드라마에서나 나올 일이다. 그나마 그런 추억을 모르는 사람들이 많아지면 영영 사라질 장면이다.

# 전통 마을엔 옛 사람의 자취가 깃들고

학의동은 백운호수를 중심으로 여러 전통 마을로 나뉜다. 백운호수의 동북쪽에는 학현(학고개)마을이 자리를 잡았다. 또 그 북쪽 새텃말(새터마을)에는 색동회 회장을 지낸 정인섭(1905~1983) 선생의 묘가 그가 작사하고 현제명이 작곡한 유명한 '산들바람'의 동요비와 함께 들어서있다. 점말은 조선 말기 천주교 박해를 피해 들어온 신자들이 옹기를 만들었던 마을이다. 또 오린계(오룡동)와 속말 등 정겨운 옛 이름이 고스란히 남은 곳이다. 백운호수에서 의왕~과천간 고속도로를 굴다리로 지나면 모락산에 접어들면서 긴 계곡이 형성되는 이곳에 숨듯이 앉은 마을이 능안마을이다. 세종대왕의 넷째 왕자인 임영대군(1418~1469)의 묘가 들어서면서 생긴 이름이리라. 대군의 묘에 선 문인석들은 특이하게도 모양이 조금씩 다르다. 어떤 연유인지 모르겠으나 '짝짝이' 문인석에 정감이 간다. 묘역 위 동쪽에 사당이 들어섰는데 고속도로에서 잘 보이는 위치이다. 이곳 능안마을에도 역시 음식점들이 즐비한데 마을 사람들 대부분은 임영대군의 후손이다.

# 시름에 잠긴 마을의 미래

마을 사람들은 밭농사를 짓거나 비닐하우스에서 꽃을 재배하거나 음식점을 경영하는 등 다양한 삶을 살아간다. 유명 연예인이 직접 경영하는 음식점부터 가수가 저녁마다 출연하여 노래하는 '라이브' 음식점까지 모두 호수 주변에 앉았다. 수도권의 허파 산이 사람들의 쉼터로 재편성된 것이다. 도시 삶에 찌든 영혼들이 맑은 물과 산자락, 또 그 물에 비친 산 그림자를 바라보며 안식을 취하려고 한다. 그런데 요즘 이 마

개발이 모두 능사는 아닐 것이다. 그러나 꼭 개발을 해야 한다면, 어렵겠지만 두 마리 토끼를 다 잡아내는 슬기가 필요하지 않을까?

사진/조형기 편집위원 yungphoto@naver.com