이곳이 왜 조마루라는 이름을 얻었는지에 대한 정확한 유래를 알 수는 없다. 다만, 그 할머니의 말처럼 조씨가 개척한 마을이라고 하여 조마루로 불렸다거나, 마루란 꼭대기, 으뜸, 높은 것 등을 뜻하므로 큰 마을이라는 의미에서 그렇게 불렸다는 해석이 전한다. 그리고 지금처럼 '멀 원(遠)' '아름다울 미(美)'를 사용한 것은 '멀미' 혹은 '멀뫼'라는 우리말 이름을 일제강점기에 한자어로 옮기는 과정에서 그리 되었다고 전한다.

# 개구리주차장, 사과나무골목, 시장통

경로당에서 나와 왕복 2차로에 불과한 원미로를 걷다 보니 좁은 도로 양편이 한쪽 바퀴를 인도에 걸친 채 주차된 차량들로 가득했다. 소위 개구리주차로 불리는 주차 방식이다. 이러한 주차 방식이 없었다면, 주차전쟁이 이곳 주민들의 중요한 일상이지 않았을까라는 생각이 절로 나는 장면이다. 그래서인지 이곳에서는 이미 1990년대 초부터 개구리주차를 허용했고, 그 이름마저 '개구리주차장'으로 부른다. 누가 지었는지 몰라도 참 잘 어울리는 이름이다.

개구리주차장을 지나서 원미산 방향의 오르막길을 오르다가 뒤돌아보면 낮은 건물들 사이로 중동신도시의 아파트단지와 높다란 주상복합빌딩이 시야에 들어온다. 다세대와 다가구 주택으로 가득한 기존 시가지와는 대조적인 모습이다. 그 모습을 바라보다 발길을 골목 안으로 옮겼다. 사방으로 이어진 좁은 골목 중에는 폭 1m 남짓한 것도 있고, 그보다 좀 더 넓은 것도 있다. 그리고 그 골목들에는 이런 이름이 붙어 있다. 능금1골목, 능금1샛길, 사과나무골목, 사과나무샛길. 그 골목 한편에는 구판장 간판을 단 구멍가게도 보인다. 이런 이름들 하나하나가 지나가는 이방인에게 정겨움을 자아내었다.

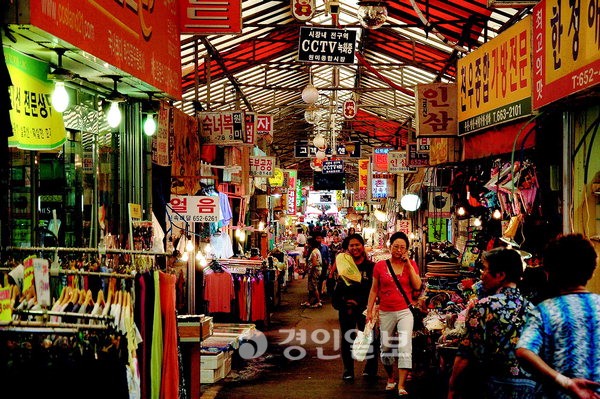

이리저리 얽힌 골목과 샛길을 거닐다 다시 원미로쪽으로 내려와 시장통으로 들어섰다. 원미동에는 재래시장이 두 곳 있는데, 그 중 하나는 1985년 개설된 원미1동의 원미시장이고, 다른 하나는 1980년 개설된 원미2동의 부흥시장이다. 작은 도로를 사이에 둔 두 시장의 끝에서 끝까지 길이를 지도상에서 재어 보니 450여m에 달한다. 그 규모가 크기 때문일까? 아니면 소시민들의 거주지라는 원미동의 특성 때문일까? 다행히 이곳의 두 시장은 다른 시장들에 비해서 활성화된 듯 보였다. 처음 이곳을 찾던 날 들렀던, 젊은 사장의 족발집도 장사가 잘되고 있었다. 그리고 사람들이 장을 볼 시간대여서 그랬는지, 많은 사람과 그들이 자아내는 소란스러움으로 시장다운 맛이 났다.

# 서울·강남 : 행복·써니·우리

원미구청 정문 오른쪽 담장에는 소설 '원미동사람들'에 나오는 인물들의 모습이 새겨져 있다. 경옥이, 으악새 할아버지, 은혜할머니, 소라엄마 등 일곱 인물의 얼굴이다. 그리고 그 담장을 따라가면 라면상자를 든 형제슈퍼의 김반장, 앉아서 책을 읽고 있는 몽달씨, 우직스럽게 땅을 고집하는 사람답게 삽을 든 강노인이 조형물이 되어 소설 밖 세상으로 나와 있다. 그 주변 가로등에도 소설 속 인물들의 모습이 들어 있다. 2003년에 설치된 '원미동사람들의 거리' 풍경이다. 그 거리에서 소설 속 인물들은 무심한 표정으로 나그네들을 반긴다.

소설 속 배경이 된 1980년대 부천시의 정체성을 이야기하자면, 서울 '특별시민'의 삶으로 진입하기 위하여 고향을 떠난 이들이 잠시 머무는 도시, 혹은 그러한 삶에 동화되지 못한 채 서울을 떠나온 소시민들의 도시로 표현해 볼 수 있겠다. 그것은 원미동이라는 공간에서 소사역을 거쳐 서울로 출퇴근하는 소설 속 인물들의 삶에서도 드러난다. 또한 그들은 원미동이라는 공간에서 웃고 울고 다투며 함께하는 삶을, 그리고 행복을 꿈꾼다. 서울(미용실)·강남(부동산) : 행복(사진관)·써니(전자)·우리(정육점). 그 이름에서 1980년대 원미동의 정체성을 생각해 본다.

그렇다면 소설 속 무대는 어디쯤일까 궁금해진다. 원미구청에서 원미시장을 방향으로 원미동사람들의 거리 표지판이 보이고, 조금 더 올라가면 그 표지판은 왼편 골목을 가리킨다. 소설의 주요 무대인 원미동 64번지 일대다. 그곳을 바라보며 소설 속 모습을 찾아보고자 하나, 몇 해 전 촬영된 어느 사진에서 보이던 2층 연립주택도 이젠 보이지 않는다. '장터 객줏집의 국자' 모양이었다던 소설 속 무대는 이제 여느 골목의 모습으로 변한 채 남아 있다.

# '경축' 조합 설립, '반대' 조합 설립

소설의 영향 때문일까? 원미동의 이미지에서 1980년대 상황은 지금도 어느 정도 작용하는 듯하다. 하지만 원미동은 20여년 가까이 부천의 중심지였다. 지금은 원미구청이 된 옛 시청이 있었기 때문이다. 원미구청 앞 도로 이름이 중앙로인 점도 우연은 아닌 것이다. 그리고 지금도 원미동과 그 주변에는 주요 시설물들이 자리잡고 있다. 시립중앙도서관이 있는가 하면, 어린이교통나라가 있다. 그리고 이들 시설 바로 옆 춘의동의 시립종합운동장에는 놀이동산을 비롯해서 만화박물관, 활박물관, 유럽자기박물관, 수석박물관, 교육박물관, 교육체험교육관이 있으니 원미동은 문화적 혜택을 누리기 좋은 곳이라고 하겠다.

소설 원미동사람들 중 '멀고 아름다운 동네'에는 다음과 같은 구절이 있다. "희망이란, 특히 서울에 살고 있는 이들에게 희망이란 집과 같은 뜻이었다." 그 희망은 서울에 사는 사람에게만 한정되지는 않을 터다. 20년도 더 된 소설 속 희망이라는 구절은 주택보급률이 100%를 넘어선 오늘날에도 적지 않은 이들에게 동일하게 남아 있다. 앞으로 진행될 개발 사업들이 그러한 희망을 어느 정도 실현시켜줄지 귀추가 주목된다.

글/이상열 군포시사편찬위원회 상임위원