사나운 날짐승의 한 끼 식량으로 바쳐진 어린 들짐승. 생(生)은 저토록 처참하고 잔혹하다. 생은 누구의 편도 아니다. 여리고 어린 생명이라 해서 봐주는 법이 없다. 한 목숨 죽어야 한 목숨 이어지는 생애의 벌판. 우리는 모두 남의 목숨으로 연명하는 생의 도축자들. 목숨이 주식인 생이여. 나는 육을 먹으나 내 몸을 이루는 것은 고기가 아니다. 내 몸은 영혼들의 집합소. 내 몸에 쌓인 영과 혼들. 헤아릴 수 없는 목숨들이 쌓여 한 목숨 이루었다. 굴업도 개머리 해안, 폭풍의 언덕에서 나는 내가 아니다. 어디에도 나는 없다. 나 아닌 것들이 모여 내가 되는 생이여. 목숨이여!

# 인천 앞바다 대표적 민어어장, 굴업도

굴업도(掘業島)는 응회암으로 형성된 섬이다. 화산 폭발 후 그 재가 날아와 쌓이고 쌓여서 만들어졌다.

1983년 국립중앙박물관 조사단의 패총 발견으로 굴업도에도 선사시대부터 사람이 살았다는 사실이 밝혀졌다. 삼국시대, 고려시대에도 굴업도에는 사람이 살았을 것이다. 하지만 굴업도 역시 여말 선초의 공도정책으로 섬은 수백년 동안 비어 있었다. 그러다 본격적으로 굴업도에 사람이 정착해 살기 시작한 것은 19세기 중반부터다. 당시 굴업도에 처음 들어간 이들은 덕적도의 벗개(서포리) 사람들이었다. 오래 전부터 벗개 사람들은 어기에는 굴업도에 들어가 농막을 치고 어로활동을 하다 어기가 끝나면 철수하곤 했었다. 그러던 중 1890년경 장수성이란 벗개 사람이 처음 이주해 살기 시작했다. 벗개 사람들이 살기 전에도 굴업도에 들어온 충청도 사람들이 있었다. 하지만 그들은 해적들의 노략질을 견디지 못하고 다시 섬을 떠났다. 1864년(고종1년) 덕적진 첨사가 굴업도에 왜구들이 쳐들어와 노략질을 한 사건을 보고한 문서에 그 기록이 남아 있다. 보고서는 당시 굴업도에 6가구가 살고 있었다고 기록한다. 그때 섬주민들은 쌀과 비단, 삼베, 광목, 식기, 유리 항아리, 솜옷, 솥뚜껑까지 강탈당했다. 8·15 해방 때까지도 굴업도에는 6가구가 살고 있었고 1952년에는 피란민의 유입으로 23가구까지 살았지만 지금(2009년1월 5일 현재)은 10여 가구만 산다.

굴업도 어장은 연평도, 백령도, 팔미도, 남양만, 대청도, 초치도, 만도리 어장 등과 함께 인천 바다의 대표적인 어장이다. 덕적군도의 어업 근거지도 본래 굴업도였다. 1920년 전후 민어어장이 발견되면서 전국 각지에서 어선들이 몰려들었고 굴업도에는 파시가 형성돼 여러 해 동안 사람들로 들썩거렸다. 외지 상인들이 들어와 선구점과 술집을 열었다. 여름철 민어파시 때면 사건사고 처리를 위해 인천에서 순사가 파견되기도 했다. 박명숙(81) 노인은 13살 때 충청도 태안에서 이사와 굴업도에서만 죽 살았다. 어렸을 때 어른들에게서 민어파시 이야기를 들었다.

"그때는 작사라 했어. 목금이 너머가 술집이 꽉 찼었어. 화류계라 했었대. 색시들이 많았대. 목금이 마을이나 물 닿는 장수리 위에도 술집들이 아주 꽉 찼었대."

그때는 큰 마을 섬과 목금이 마을을 연결해 주는 모래톱인 장수리가 지금보다 높아 만조 때도 물이 넘나들지 못했다. 그래서 파시 때면 그 장수리 위에 천막을 치고 술을 팔았다. 파시 때는 낙배라 부르던 민어 중선배들이 많이 들어왔다. 낙배는 돛이 세 개였고 노를 양쪽으로 세 개씩 모두 여섯 개 걸치고 다니며 연승 낚시로 민어를 잡는 배였다. 목금이 마을과 장수리, 작은 마을까지 임시 가옥이 들어섰고 색싯집도 문을 열었다. 비좁은 땅에 어부들까지 몇천 명이 바글거렸다.

# 선박 300척, 상인 500명 북적이던 굴업도 파시

노인은 굴업도로 이사 온 1920년대 말까지도 술집이 많았다고 기억한다. 해일로 사고가 난 뒤에도 여전히 파시가 이어졌다는 말이다. 그때는 "목금이 너머 바다에 민어잡이 배들이 까맣게 떴었어. 인천 항구 같았지".

어선들이 들어오면 마을 여자들은 김치를 가지고 나갔고 어선에서는 대야 가득 민어를 담아줬다. 주민들은 또 참외 같은 과일도 심어서 뱃사람들에게 팔았다. 파시 때 가장 많은 집은 술집과 요릿집이었다. 장사꾼들은 대부분 외지인이었다.

굴업도 주민 중에는 덕적도에서 건너와 살던 할머니 한 사람만 막걸리와 소주를 팔았다. 막걸리는 직접 담그고 소주는 덕적도에서 탄자(옹기)술을 사다가 팔았다. 크고 작은 사건이 끊이지 않았다. 어느 해에는 색주가에서 술을 마시던 선원이 작부를 살해하기도 했다. 그 선원이 밤중에 도망을 가서 피 묻은 옷을 빨았던 웅덩이 부근 바위를 굴업도 사람들은 살인바위라 불렀다.

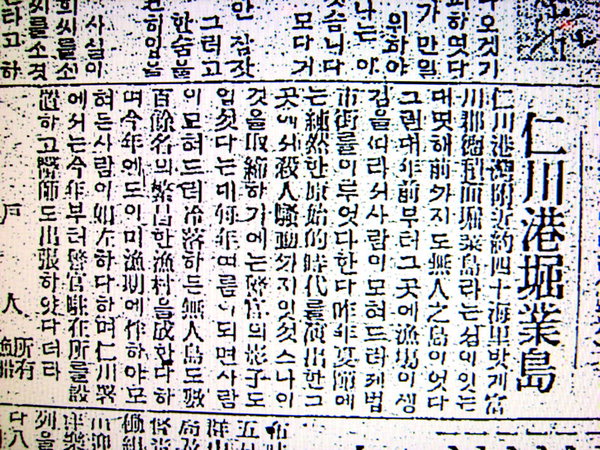

1923년 8월 15일자 동아일보는 당시 굴업도 민어파시 소식을 전하는 기사를 내보냈다.

"작년부터 어장이 생김에 따라 사람들이 모여들어 제법 시가를 이루었다. 여름이면 사람들이 모여들어 영락하던 무인도에 수백 명의 번창한 어촌을 이룬다. 금년에도 인천서에서 주재소를 설치하고 의사도 출장하였다."

당시 파시에는 조선인만이 아니라 일본, 중국 상인까지 있었다고 기사는 전한다. 1923년 파시에는 충청도 서산, 보령, 전라도, 제주 등지에서 온 선박 300여 척과 선원, 상인 등 2천여 명이 몰려들었다. 음식점, 색주가, 선구점 등만 130여 호에 500여 명이 종사했다. 이 때는 인천과 굴업도를 임시 왕래하는 발동선도 출항했다. 하지만 바로 다음날 동아일보는 굴업도에 일어난 참극을 전하고 있다. 번성하던 파시가 갑자기 밀어닥친 해일로 초토화된 것이다.

![[뉴스분석] ‘파기환송’ 인천항 갑문 추락사고 판결이 남긴 것](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2024/11/16/news-p.v1.20241115.a3780862d5d3477eb5ff62e07c198cfc_R.png)

![[눈길 끄는 공연] 소설 속 살인마가 나타났다… 뮤지컬 ‘더 픽션’ 외](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2024/11/15/news-p.v1.20241115.4744c029ce8c4d99b72b605d302189db_R.jpg)