아비귀환. 내항 외항 할 것 없이 굴업도는 아수라 지옥으로 변했다. 당시 민어잡이 어선 한 척에는 보통 5~6명씩 승선했으니 해일은 200여척의 배에 승선한 1천200여 선원들을 삼켜버렸다. 파시촌을 형성했던 조선 가옥 120호와 일본사람 상점 6호, 중국사람 상점 2호도 '바람에 날려 자취도 없이 사라졌다'. 취재를 위해 굴업도를 방문했던 동아일보 기자는 "인가는 바람에 날리고 어선은 파도에 잠겼고 사람은 용왕의 밥이 되었다"고 당시의 참상을 기록했다. 후일 일제의 피해 상황 집계에 따르면 굴업도에서만 사망 실종자가 120명이다. 그러나 실제 피해는 그보다 더 컸을 것이다. 사고 후 굴업도 이재민들에게는 사망자 가족 10원, 기타 3원씩의 보상금이 지급됐다.

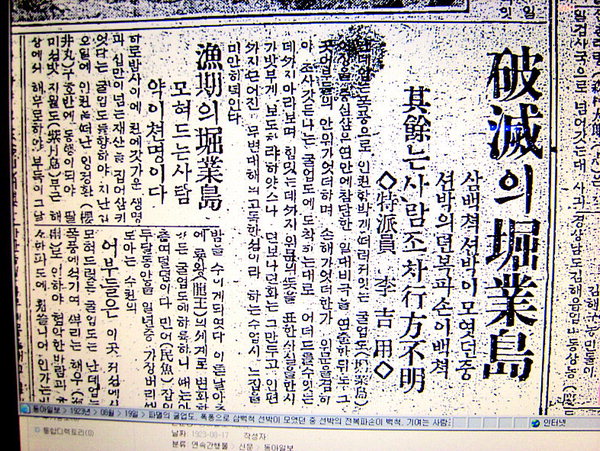

1923년 8월의 해일 사고를 지금 굴업도 주민들은 '기미년(1919년) 윤칠월' 태풍으로 기억하고 있다. 주민들은 모두가 기미년 태풍 때 '장수리 파시촌'이 큰 피해를 입었다고 증언했다. 하지만 이는 1923년이라는 다수의 당시 신문 보도 기록들과는 어긋난다. 아마도 잘못 전해진 집단 기억이 아닐까 싶다. 해일 이후 일제는 굴업도의 어업 근거지를 덕적도 북리로 옮기게 했다. 그러나 해일 사고 뒤에도 한동안 굴업도에서는 민어 파시가 계속 됐다. 이는 주민들의 증언이나 당시 신문기사가 일치한다. 1925년 6월 25일자 동아일보 기사는 굴업도 파시 기사를 전한다. "3개월 동안 어부와 음식점, 웃음을 파는 매소부 등을 합하면 3천여 명에 달한다. 금년에도 사람이 많아서 인천경찰서에서 순사 2명을 파견했다." 1927년에도 어부 500~600명과 상인 500여명 등 모두 1천여명이 파시를 형성했다. 그 이후 더 이상 굴업도 파시에 대한 기사는 보이지 않는다. 아마도 덕적도 북리의 축항공사가 진척되자 굴업도 민어 파시는 규모가 작아지면서 자연스럽게 종말을 고했을 것이다.

파시가 소멸되자 굴업도는 다시 한미한 어촌으로 돌아갔다. 한동안 굴업도는 소를 기르는 목장이 됐다. 집집마다 2~3마리씩 소를 방목해 키웠다. 이기윤씨 일가가 기르던 방목 소가 가장 많아 한때 97마리까지 됐다. 1950년대에도 방목 소가 20마리 정도 있었다. 1959년 굴업도를 방문했던 '국립 박물관 서해도서 조사단'은 굴업도가 덕적면에서 가장 빈곤한 섬이었다고 기록했다. 그때는 모두 15가구가 살고 있었다. 원주민이 6가구, 피란민이 9가구였고 소형 어선이 두 척 있을 뿐이었다. 피란민들은 일정한 생업 없는 구호대상자들이었고 주민들도 어업 노동자로 품을 팔아 연명했다.

# 햇배에서 뒷통질로 민어낚시

1950~1960년대에도 굴업도 어장에서는 민어가 많이 잡혔다. 조기잡이 유자망 어선 선주를 하다 후일 덕적면장을 지낸 굴업도 작은 마을 출신의 이장용(77)씨는 아버지, 할아버지까지 3대가 어업에 종사했다. 일제 때 굴업도에는 이씨의 아버지 이학천씨와 김동률, 이재희씨 세 사람이 각기 한 척씩의 민어잡이 배를 운영했었다. 이씨에 따르면 한국전쟁 이후에도 연평도 조기파시가 끝나면 민어잡이 낙배 수백 척이 굴업도로 몰려들었다. 충남지역에서 온 낙배는 반드시 '낙지배'를 끌고 와서 굴업도 목금이 선착장 부근에 정박시켰다. 낙지배는 배처럼 생긴 작은 수조였다. 충남 배들은 낙지배 가득 낙지를 싣고 와서 살려 둔 채 민어의 미끼로 썼다. 낙지는 출어 전에 산 채로 자르거나 살짝 데쳐서 쓰기도 했다. 민어는 6월부터 초가을까지 잡혔다. 어부들은 울대라는 대나무 꼬챙이를 바다에 대고 소리를 들어 민어 떼가 있는 곳을 찾아냈다.

굴업도의 민어 어장은 굴업도 북동쪽 청골과 굴업도 개머리 앞 바다, 덕물산 앞의 동뿌리 어장, 굴업도와

이화용(77) 노인은 굴업도 큰마을이 고향이다. "굴업도는 정거장이었어. 충남이나 전라도, 인천 산지사방 배들이 몰려와 여기서 다 잡아갔지." 지금 굴업도 선적의 어선은 꽃게잡이 배 한 척 뿐이다. "굴업도는 뱃석이 안 좋아 백아도로 배를 대러 갔어." 바람이 불어도 배를 안전하게 정박시킬 수 있는 곳이 '뱃석'이다. 노인은 굴업도 역사의 산증인이다. 굴업도는 1년에 한 번씩 당제사를 모셨는데 제주가 정해져 있었다. 굴업도에 처음 이주해온 벗개의 장씨 할머니가 처음 제사를 모시기 시작했는데 후일 타지로 이사 가고 나서는 가장 연장자인 이 노인의 어머니가 물려받아 해마다 제사를 모셨다.

노인도 돛을 두 개 단 5t짜리 햇배로 오랜 세월 민어잡이를 했다. 노인이 민어잡이를 하던 1960년대에 굴업도에는 햇배가 네댓 척 뿐이었다. 노인과 이장용, 문갑성, 최영복씨 등이 선주였다. 나일론 그물이 생기고 기관 배들이 몰려들면서 민어어장은 고갈되어 갔다.