문제의 발단은 이해 4월 정부가 신도시 개발계획으로 이 지역에 있는 특전사를 비롯한 군부대들을 이천으로 이전하겠다고 발표하면서 일어났다. 후보지로 지목된 신둔·백사면 주민들을 중심으로 이천시민들의 맹렬한 반대운동이 전개되었다. 결국 이천시는 지역개발에 따른 인센티브를 조건으로 군부대 이전을 받아들이기로 했는데, 그런 과정에서 이전지역이 마장면으로 바뀌어 버렸다. 이번에는 마장면 주민들이 가만히 앉아있을 수 없는 처지가 되었다.

우여곡절 끝에 주민들은 지역발전이란 명분을 내건 시의 방침을 따르기로 의견을 모았고, 이렇게 특전사의 마장면 이전계획이 확정되었다. 군부대가 들어서게 될 지역은 마장면 관리와 회억리를 중심으로 양촌리, 장암리 일부를 포함한 330만㎡이다. 그중에도 관2리의 압실과 장자울, 회억리의 회다리는 머지않아서 지도 속에서 사라질 판이다.

그런데 올해 초, 국방부가 군부대 이전 백지화를 발표해서 또 한차례 소동이 일어났다. 이 때는 이미 토지보상이 거의 마무리되어 마을을 떠난 사람들도 적지 않았다. 백지화 발표는 얼마 안가 다시 취소됐지만, 과거나 지금이나 이렇게 줏대 없이 갈팡질팡하는 정책 때문에 정부에 대한 불신감만 늘어가고 있는 것이다. 관3리 상송마을은 다행히도 북쪽 일부지역만 군용지에 포함되는 바람에 마을의 대부분은 살아남게 되었다.

# 율정 선생 배출한 유서 깊은 마을

상송은 총 58가구가 살고 있으며, 이들 가운데 50여가구가 농업에 종사하고 있는 전형적인 농촌마을이다. 뚜렷한 근거는 찾을 수 없지만 고려 말부터 마을이 생겨나서 700년이 넘는 역사를 지니고 있다고 한다. 상송에는 광주 이씨, 원주 원씨, 파평 윤씨 등 3개 성씨들이 대대로 터를 이루어 살아 왔다.

마을 한복판에는 수 백년 묵은 느티나무 두 그루가 넉넉한 그늘을 만들어 주는 빈 터가 있다. 이 마을 출신인 율정 이관의가 삼괴정(三槐亭)을 짓고 후학들을 가르쳤다는 곳이다. 광주 이씨 관리 입향조로 알려진 율정은 성종 때 학자로 김반(金泮)의 문하에서 수학해 성리학은 물론 천문, 지리, 기상, 역학 등에 두루 능했다. 그러나 진사시에 합격하고 여러 차례 대과에 응시했지만 운이 없었던 탓인지 번번이 낙방했다.

그 후 관리에 은거해 학문에만 몰두하다보니 점차 이름이 알려져서 당대의 명현인 정여창 등이 찾아와 배움을 청할 정도였다. 율정의 나이 75세 때인 성종 14년, 손순효의 천거로 경연에 나가 대학과 중용을 강론했다. 임금이 크게 기뻐하면서 큰 벼슬을 내리려고 했으나 나이 많음을 핑계로 극구 사양하고 향리로 돌아왔다. 서희, 김안국과 더불어서 이천 설봉서원(雪峰書院)에 제향 됐다. 율정의 아들인 이점(李土占)은 성종 때 식년문과에 급제해 홍문관 부제학, 도승지 등을 거쳐 한성부 판윤을 지냈으며 시호는 문호(文胡)이다. 율정과 아들 문호공의 묘가 양각산 자락인 마을 서편에 있다. 문호공신도비가 묘 앞에 있었으나 지금은 삼괴정터로 옮겨다 놓았다.

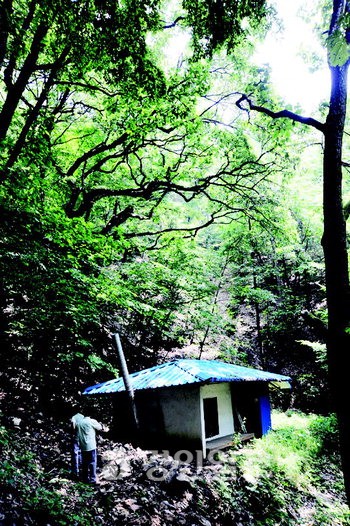

양각산 북쪽 기슭에 있는 내원사는 건립된지 60년 밖에 되지 않은 작은 절이지만 주변의 울창한 숲과 계곡이 운치가 있다. 경내에 고려시대의 탑으로 보이는 삼층석탑이 있는데 높이가 2m로 크기가 작고 훼손상태가 심한 편이다. 이 탑의 존재로 인해 내원사 일대가 매우 오래된 절터임을 알 수 있다.

# 황소 한 마리를 제물로 쓰는 양각산 산제사

내원사에서 왼편으로 난 오솔길을 따라 7~8분 쯤 산을 오르면 삼면이 산으로 둘러싸인 골짜기 상단에 산제당이 있다. 마장면 지역에서는 아직도 여러 마을에서 산신제와 같은 부락제를 지내고 있지만, 그중에서도 양각산 산제사는 오랜 전통을 자랑한다. 양각산 산제사는 신둔면의 소당산 산신제와 함께 황소 한 마리를 통째로 제물로 쓰는 것으로도 유명하다.

제삿날 3일 전부터 제관들은 산제당으로 올라가서 함께 기숙을 해가며 제사 준비에 들어간다. 제단 주변을 청소하고, 금줄을 치고, 아침 저녁으로 목욕재계하여 심신을 정갈하게 하며, 술과 담배도 금해야 한다. 제관들은 산제사가 모두 끝날 때까지 산제당 주변을 벗어날 수 없다. 마을 사람들도 제사 3일 전부터는 언행을 조심하고 비린 음식을 먹지 말아야 하고 여행도 삼가야 한다.

제물로는 황소 한 마리를 통째로 잡아서 제단에 올리며 메와 조라술, 과일, 떡, 포, 나물 등을 함께 쓴다. 과거에는 메를 짓는 쌀도 벼를 가져다가 직접 절구에 빻아서 썼다고 하며, 술도 항아리를 가져다가 직접 빚어서 썼다고 한다. 제사에 필요한 비용은 주민들이 공동으로 부담하고, 제사가 끝나면 제물로 쓴 황소고기를 골고루 나누어 먹었다.

원유정(74) 노인회장은 "옛날에는 제사 5일 전부터 제관들이 산제당으로 올라가서 함께 기거하며 준비를 했으나 요즈음은 3일 전으로 바뀌었다"며 "제관과 마을 사람들이 지켜야할 내용과 금기도 많았으나 해가 갈수록 간소화하거나 아예 생략되기도 한다"고 말했다.

# 바람 속에 드러눕는 풀처럼

군부대 이전 때문에 상송마을을 떠나야할 사람들은 일곱집이다. 그런데 일곱집 모두가 다른 곳에서 들어와 조용하고 경치 좋은 북쪽 산자락에 터를 잡은 사람들이다. 이들중 대부분은 그동안 정이 든 마을을 아주 떠나지 않고, 부근에 새 보금자리를 마련하여 눌러 살기로 했다고 한다. "주민 단합에 힘쓴 결과 흔히 다른 농촌지역에서 볼 수 있는 토박이 주민과 외지인들 사이의 불협화음을 이 마을에서는 찾아 볼 수 없다"는 원유국 이장의 자랑이었다.

대책위원회 부위원장이기도 한 원 이장은 "아직도 개인적인 생각은 군부대 이전에 반대하는 입장"이라고 했다. 원래 마장면 주민들의 생활권이 용인이나 광주 쪽에 가깝다 보니, 군부대 이전이 지역경제에 주는 효과가 기대에 못미칠 가능성이 많다. 또한 그동안 오순도순 정을 나누며 살아온 마을 풍습이 변하지는 않을까 하는 점도 걱정이라는 것이다. "그래도 주민 다수의 의견으로 결정한 일이니 만큼 약속을 지켜야 한다"는 원 이장의 말을, 요즈음 당리당략만을 앞세우는 정치꾼들이 새겨들었으면 좋겠다.

군부대가 들어서게 되면 마을도 변할 수밖에 없다. 머지않아 마을 앞에는 위풍당당한 철조망으로 둘러싸인 금단의 벽이 가로 놓이게 될 터이고, 그 벽은 또 사람들의 마음속에 보이지 않는 장벽으로 자리잡게 될지도 모른다. 상송마을 사람들의 마음속에 지금까지는 없었던 장벽이 생겨나지 않도록 주민들이 다함께 힘과 지혜를 모아야 한다.

사진/조형기 편집위원 hyungphoto@naver.com