[경인일보=글/염상균 화성연구회 사무처장]화성시 안녕동의 건릉은 정조(正祖·1752~1800)와 효의왕후(孝懿王后·1753~1821) 김씨의 합장릉이다. 정조는 조선 제22대 왕(재위 1776~1800)으로 세종대왕에 비견될 만큼 많은 업적을 남긴 임금이다. 그러나 개인적으로는 아버지인 사도세자의 참변을 11세 소년기에 목격하고, 5세 였던 세자를 잃었으며 자신도 49세의 나이에 세상을 버리는 등 불운한 임금이었다.

# 애민정신이 기록으로 드러난 임금

정조는 효성을 바탕에 깔고 백성의 편에 서서 합리적인 국정을 도모했다. 백성에 대한 지극한 사랑은 사도세자의 원침인 현륭원(현 융릉)을 13차례나 찾아오는 등 원행과 능행을 반복하며 궁 밖에 나서 민심을 읽어내는 것으로 드러난다. 글을 잘 모르는 사람들을 위해 길에서 상언(上言)을 받아 민원을 수천 건 처리하기도 했는데, 이는 역대 임금 가운데 최고였다. 또한 상소도 많이 받아들였음은 물론이고, 암행어사를 자주 파견해 국왕의 선정의지가 백성에게 전달되는지를 확인했다.

정조는 백성에 대해, 마치 부모가 자식 걱정하듯이 '늘 다칠까 걱정하듯 살폈다(視之如傷)'고 한다. 뿐만 아니라 과거에 급제한 성균관 유생들을 불러 술을 내리고 은으로 만든 술잔을 하사했는데, 그 술잔 복판에는 '아유가빈(我有嘉賓·나의 진실로 아름다운 손님)'이 전서체로 새겨졌다. 유생들은 아름다운 시를 써서 왕의 은혜를 노래했고, 왕은 그들의 명시를 모아 책을 엮어 '태학은배시집(太學銀杯詩集)'이라고 이름을 붙였다. 임금과 신하가 아름답게 만나는 순간이라 아니할 수 없다.

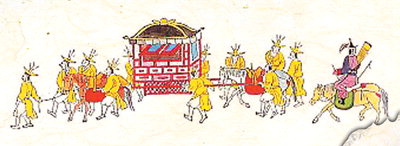

그 '팀 워크'의 결정체는 세계문화유산 수원화성의 건설로 드러난다. 실제 공역기간 28개월이라는 놀라운 집중력을 결집시켜 5.5㎞의 성곽과 행궁의 증축을 이끈 것이다. 게다가 축성 과정의 전말을 모두 정리해 '화성성역의궤'로 편찬했고, 어머니인 혜경궁의 회갑연을 화성행궁에서 베풀고 역시 그 과정을 '원행을묘정리의궤'에 담았다. 이로써 수원화성은 '하드웨어'와 '소프트웨어'의 모든 기록을 지니게 된 것이다.

정조는 화성을 완공한 이듬해인 1797년 1월의 행차에서 새도시 수원이 나아갈 방안을 제시했는데, '호호부실 인인화락(戶戶富實 人人和樂·집집마다 부자되고 사람마다 행복함)'이라는 여덟 글자로 압축했다. 그뿐이랴! 각종 학문 및 농사와 무예, 의학에 관련된 책까지 두루 발간하게 했고, 그 자신도 100여 책이나 되는 저술을 남기지 않았던가. 실로 기록을 중시하고 두려워 한 군주라 하겠다.

| ||

# 반듯한 생활이 국정을 바르게 이어가고

1797년에 쓴 '만천명월주인옹자서(萬川明月主人翁自序)'에서 정조는 백성을 만천에 비유하고 자신은 그 위에 비치는 명월로 묘사했다. 그는 만천에 비치는 밝은 달이 되기 위해 스스로 노력했으며, 자신의 뜻을 펼치는 단호한 의지와 확고한 이념은, 후세 사가들이 그를 지(知), 인(仁), 용(勇)을 겸비한 군주라고 평가하는데 한 몫을 한다.

자신을 늘 반성하고 단속하며 솔선수범하는 자세 또한 훌륭했다. 반듯한 생활과 태도를 평생 견지했으므로 종묘에 올린 묘호는 정종(正宗)이라고 돼있다. 왜 왕이 '바름(正)'인가? 도학(道學)의 바름과, 의리(義理)의 바름인데, 마음을 바르게해 조정을 바르게 하고 조정을 바르게 하여 백관을 바르게 하고, 백관을 바르게 하여 만민을 바르게 한 것은 나라 다스리는 법도와 교훈의 바름이었기 때문이었다. '대인(大人)이란 자기를 바르게 함으로써 모든 상대가 바르게 되는 것이다'라고도 했는데, 이렇듯이 정조의 일생은 '바름', 이 한마디로 모아진다. 그러나 인명은 재천이어서 그는 지천명의 문턱에서 세상을 버린다. 아울러 그가 진두지휘하며 이끌어나가던 민본의 개혁정치도 종언을 고하게 된다.

# 업적에 비해 초라한 석물들

가을에 화성행궁 후원의 미로한정(未老閒亭)에서 국화를 감상하는 것이 큰 멋이었고, 화성의 가을팔경 중 하나이기도 했다. 정조는 그 국화를 그렸음직한 '국화도'와 고향을 생각하게 하는 '파초도', 수많은 글씨, 문집을 남기고, 아버지 사도세자가 잠든 현륭원의 동남쪽 언덕에 묻혔다. 죽어서도 아버지 무덤을 지키며 효도하겠다는 의지였다. 그러나 지대가 낮고 평이해 성인을 오랫동안 모셔 둘 곳이 못 된다고 해서 20여년 후(1821년) 효의왕후 김씨가 돌아갔을 때 지금의 자리로 옮긴다. 능호는 종전 그대로 '건릉'이라 했다. 능호를 건(健)이라 한 것은 쉬지 않고 가고 있는 하늘의 도(道)를 상징한 것이다.

건릉의 석물은 사도세자의 융릉과 비교하면 큰 차이를 보인다. 정자각의 소맷돌에 새긴 구름도 얇게 조각돼 있고, 문인석과 무인석의 묘사도, 혼유석을 받친 북 모양의 돌에 새긴 무늬도 한 단계 내려간다. 이를 보면 어느 능이나 능을 조성한 시대와 그것을 주도한 사람의 능력에 좌우된다는 교훈을 심어준다. 건릉에 올라 봉분과 석물을 살펴보고 산마루턱에 오르면 토성이 보인다. 옛 수원의 읍성이다. 이 길을 따라서 융릉 쪽으로 산길이 이어지는데 주변에는 들꽃과 들풀들이 군락지를 조성하고 있다. 융릉 동쪽 태안 3택지개발지구에서는 2007년 건릉의 재실(齋室)과 정자각(丁字閣)터가 확인됐다. 개발의 삽날에 정조의 유적 또 하나를 묻을 것인가? 대책위의 반대 목소리만 메아리치는데, 이제 날이 더욱 따뜻해지고 여름이 오면 각자 그 자태를 꽃으로 표현할 것이다. 정조의 통치 철학이 수원화성에서 화려한 꽃으로 드러난 것처럼.

사진 / 조형기 편집위원 hyungphoto@naver.com