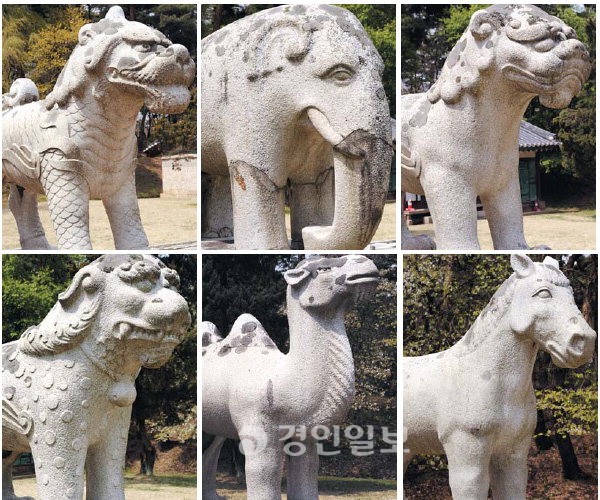

[경인일보=글/김두규 우석대 교수]지난 호에 소개된 고종황제의 능인 홍릉(洪陵)과 인접해 있는 유릉(裕陵)은 고종황제의 아들이자 조선의 마지막 황제인 순종(純宗) 황제와 순명효황후 민씨, 계비 순정효황후 윤씨를 합장한 조선왕릉 중 유일한 동봉삼실릉(同封三室陵)이다. 겉으로 보기엔 봉분이 하나여서 단릉처럼 보이지만, 그 아래 순종과 그의 두 왕비가 잠들어 있다. 홍릉과 같은 황제릉 양식으로 조성돼 정자각 대신 침전이 자리하고, 기린, 낙타, 코끼리 등 이전에 볼 수 없었던 다양한 형태의 석물이 있다.

#흉지에 매장된 마지막 황제 '순종'

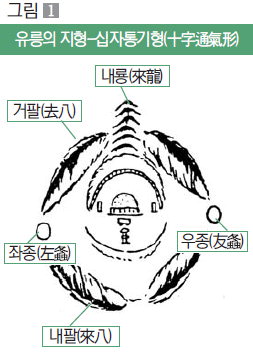

순종황제능에 대한 풍수지리 평은 순종황제가 죽은 지 얼마 후인 1931년에 나온다. 당시 조선총독부 촉탁(囑託) 학자인 무라야마지쥰(村山智順)이 쓴 '조선의 풍수'는 이 자리 소점에 관여한 지관 전기응씨의 말을 인용하면서 '고종황제의 능보다도 좋은 자리'라고 적고 있다. "이 십자통기형(十字通氣形)은 내팔거팔형(來八去八形)이라고도 하며 지맥이 팔자(八字)형을 이루면서 위에서 임하는 것과 그것에 대응해 아래에서 거꾸로 팔자(八字)형을 이루어 서로 만나서, 그 거팔내팔(去八來八)이 서로 교차하는 양측에 각각 하나씩의 낮게 솟은 둥근 언덕이 있다. 이것은 좌우 좌우종사(左右종砂)라고 하며, 거팔내팔의 좌우종사 네 개가 상응해 십자형을 이루는 중심에 분묘를 정한 것으로 그것은 생기를 모으는 지점으로 비할 데가 없다. 이점에서 홍릉(고종황제릉)보다도 훌륭한 것이라고 말할 수 있다."

무라야마지쥰은 유릉의 풍수도를 그림 1과 같이 (유릉의 지형-출전:조선의 풍수)으로 설명한다. 독자들은 유릉이 '이왕가(李王家)의 참봉 전기응'씨가 소점을 한데다가 조선왕조 500년 동안의 풍수가 집대성된 '조선의 풍수'에서 길지의 대표적 사례로서 소개된 만큼 좋은 자리임에 틀림없을 것이라고 생각할지 모르겠다. 그런데 정작 이곳을 자세히 들여다보면 조선의 다른 능과는 그 입지가 확연히 다르다는 것을 알 수있다. 도대체 왜 이런 곳에 능을 조성했을까 하는 의문마저 들 정도다.

자고로 가장 말이 많은 직업집단 가운데 하나가 '풍수 술사'들이다. 서로 다른 설들과 궤변으로 상대방을 비난하거나 헐뜯는 집단이기에 '풍수술사가 열이면 풍수설도 열이며, 그 가운데 목소리 큰 놈이 이긴다'는 말이 가장 잘 어울리는 집단이다. 그렇게 말 많은 풍수술사들이지만 이곳 유릉에 대해서는 거의 한결같은 의견을 낸다. 한마디로 길지(吉地)가 아니라는 것이다. 이에 대해 필자의 의견보다는 다른 풍수사의 평을 소개하기로 한다. "유릉은 혈처가 아닌 내룡의 중간에 위치하고 있다. 풍수고전 '장서(葬書)'에서 말하는 장사를 지내서는 안 될 산 가운데 하나가 바로 이와 같은 '과산(過山)'이다. 풍수의 금기를 범하고 있는 것이다. 또한 혈처 앞이 낮은 언덕(丘)으로 돼 있어 흉지로 간주할 수밖에 없는 '역룡(逆龍)'에 해당되기도 한다. 과룡과 역룡의 땅위에 터를 잡다보니 언뜻 '내팔거팔'의 지세처럼 보인다. 동시에 위 그림에서처럼 십자의 한 가운데에 묘지가 조성되면서 '십자통기형'처럼 보일 수 있다. 그러나 무라야마지쥰이 의도적으로 유릉의 지세를 그렇게 그려놓은 것일 뿐 현장을 답사해보면 위 그림과 전혀 맞지 않음을 알 수 있다. 내팔과 거팔의 모습이 아니고, 네 개의 산줄기가 제각각 흩어지는 모습이다. 한마디로 흉지이다.(풍수전문가 장남식)"

그렇다면 나라에서는 왜 이러한 흉지에 조선의 마지막 황제를 안장했을까? 여기에서 이른바 음모론이 설득력을 갖는다. 흉지에 매장함으로써 그 후손들을 절손시키고, 조선의 부흥을 아예 꿈도 꾸지 못하게 하려는 일제의 음모라는 것이다. "해방이후 조선황실의 후손들은 대부분 생활고에 시달린데다가 남북한 그 어디에도 정착을 못해 대부분 일본이나 미국으로 귀화했고, 이 땅에서 당당하게 활동하는 이는 극소수다"라고 고종황제의 증손자 이혜원(전혜원) 선생이 언젠가 필자에게 들려주던 말씀이 생각난다. 누가 그런 음모를 꾸몄을까? 단지 일본 총독부만일까? 물론 일제가 조선황실의 후손들이 번창하는 것을 바라지 않을 수 있었고 그러한 의도가 충분히 터잡기에 반영될 수도 있었다. 그러나 적은 내부에도 있는 법이다. 당시 일본의 조선병탄에 앞장을 서면서 일본으로부터 후한 대접을 받고 있던 조선의 일부 대신들이나 귀족들 역시 이미 멸망한 황실후손들의 번창이 그리 달갑지 않았을 것이다. 그러한 여러 집단의 묵계를 바탕으로 순종황제의 무덤자리가 소점된 것이다.

#화려한 일본의 천황릉과 대조적인 조선의 황릉

두 번째 하고자 하는 이야기이다. 순종황제와 거의 동시대를 살다간 일본의 다이쇼천황(大正天皇·1879~1926)릉과 풍수적 비교를 해보면 어떨까?

흔히 일본은 사람이 죽으면 매장을 하지 않고 화장을 해서 납골묘에 모신다고 알려져 있지만 19세기 이후 일본천황들은 풍수상 좋은 자리에 매장됐다. '일본에 음택풍수가 없다'는 말은 일본 천황릉에 해당되지 않는 것이다. 다이쇼천황릉은 도쿄(東京) 하치오지시(八王子市) 타카오역(高尾驛) 부근에 있다. 도쿄에서 기차로 1시간 거리이다. 다이쇼천황릉은 풍수지리의 요건을 모두 갖추고 있다. 천황릉이 등을 대고 있는 아담하면서도 반듯한 산, 즉 주산을 중심축으로 해서 사방의 산들이 능을 감싸고 있다. 특히 천황릉에서 직경 100m도 안되게 가까이 있는 우백호는 천황릉을 마주보고 돌아서 정문까지 감싸고 있다. 안정되고 편안한 자리이다. 이곳 부근에는 다이쇼천황의 부인, 다이쇼의 아들이자 후임인 쇼와(昭和) 천황과 그 부인의 능이 지근의 거리에서 각각 따로 따로 쓰였다. '일명당일묘(一明堂一墓·하나의 길지에 하나의 무덤만을 조성해 그 땅의 기운을 온전하게 받게 한다)' 원칙을 철저히 따르고 있는 것이다.

1926년이란 동시대에 죽은 조선의 황제와 일본의 천황 무덤은 이렇듯 대조적이다. 조선조 500년 동안 국학의 하나로서 풍수(풍수는 십학(十學) 가운데 하나였다)를 신봉했던 조선의 마지막 능이 초라하게 부황(고종황제) 능 옆에 딸려있음에 반해, 조선의 가장 좋은 왕릉에 비교해도 손색이 없는 자리에 다이쇼천황은 안장돼 있었던 것이다. 조선의 몰락을 이 두 능(순종황제와 다이쇼천황릉)의 비교를 통해 독자들은 가장 확실하게 실감할 수 있을 것이다.

조선의 능과 일본 능을 비교답사하고 나서의 느낌이자 하나의 의견 제안이다. 일본 천황릉의 경우 입장료를 내지 않고 누구나 자유로이 입장할 수 있다. 조선의 왕릉 입구에 즐비한 '갈빗집'과 술집들이 없는 것도 일본릉의 특징이다. 조선의 능처럼 많은 참배객이나 답사객들로 시끌벅적하지 않고, 인근의 주민들 몇 몇이 조용하게 산책을 하는 정도이다. 이제 조선왕릉이 세계문화유산으로 등재된 만큼 무엇인가 달라져야 한다. 능 입구 음식점들이 정비돼야 하고, 입장료가 없어져야 하고, 능 안이 좀 더 많이 조용해져야 하지 않을까?

사진 / 조형기 편집위원 hyungphoto@naver.com