[경인일보=글┃김선회기자]중국 선양(瀋陽)은 랴오닝성(遼寧省)의 성도로 베이징, 상하이, 톈진과 함께 중국 4대 도시 중 하나다. 우리에겐 '심양'이나 '봉천(奉天)'이라는 지명으로 더 익숙하고, 만주족이 지배할 때는 '버드나무 울타리'라는 뜻의 무크덴(Mukden)으로 불리기도 했다. 17세기 만주 지방을 중심으로 홍기한 후금(後金)은 선양을 수도로 삼아 대륙 진출의 교두보로 삼았다. 오늘날 선양에서 볼 수 있는 다양한 만주족의 유산은 바로 이 시기에 조성된 것들이다. 이후 후금은 중국 전역을 지배하며 '청(淸)'으로 이름을 바꾼다. 19세기 말 선양은 러시아가 지배했고, 러일전쟁이후 1945년까지는 일본의 지배를 받았다. 이곳 선양에는 청태조 누르하치의 능인 '복릉(福陵)', 2대황제 홍타이지의 능인 '소릉(昭陵)', 누르하치 선조 4대가 모셔진 '영릉(永陵)'이 자리잡고 있으며 이 3개의 능은 2004년 유네스코 세계문화유산으로 지정됐다.

# 청나라의 기틀을 만든 누르하치와 홍타이지

청태조 누르하치(愛新覺羅 努爾哈赤·1559~1626)는 명나라가 기근과 폭정으로 혼란해진 시기, 주위 여진족들을 정복해 만주지방의 대부분을 수중에 넣은 후 선양에 도읍을 두고 나라를 세웠다. 여진족이 세웠던 금(金)나라를 잇는다는 뜻에서 국호를 후금(後金)으로 하고, 칸(汗·만주식 군주 칭호)으로 즉위한 것이다. 이후 그는 사르후(薩爾許) 전투에서 명나라 군대를 물리치고 요동을 장악했는데, 1626년 몽골에 원정을 나가 전투 도중 부상을 입은 뒤 상태가 호전되지 못하자 사망했고, 그의 8번째 아들인 홍타이지가 뒤를 잇게 된다.

청 태종(2대 황제) 홍타이지(皇太極·1592 ~ 1643)는 선양에서는 영웅대접을 받고 있지만 사실 우리 역사에 뼈아픈 상처를 남긴 인물이다. 그는 태조가 죽자 새로운 칸으로 즉위해 1627년 3만의 군사를 보내 조선군을 제압, 형제지맹의 강화조약을 체결했다(정묘호란). 1635년에는 내몽골을 평정한 뒤 국호를 대청(大淸)이라 고치고, 1636년 청군·몽고군·한족 군사 등 도합 12만 군사를 이끌고 직접 조선에 쳐들어와 인조에게 군신관계를 요구하며 굴욕적인 항복을 받아낸다(병자호란). 홍타이지는 철군하면서 소현세자와 빈궁, 봉림대군(훗날 효종), 인평대군, 일반 부녀자들을 포함한 50여만명의 조선인 인질을 끌고 선양으로 돌아왔다. 이렇게 끌려온 인질들은 강제 부역에 동원되곤했는데, 이들이 바로 청황릉 건설에도 이용됐던 것이다.

# 청나라 태조의 복릉(福陵)

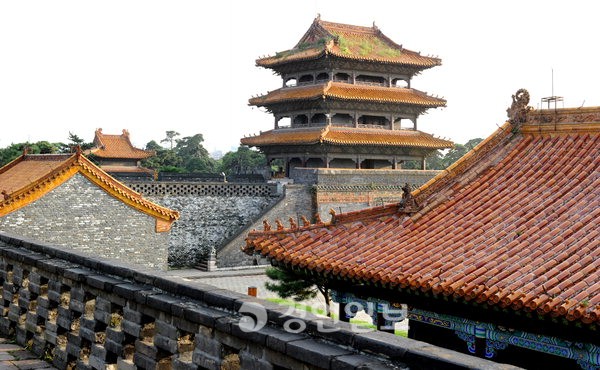

청태조 누르하치와 황후 예허나라씨(葉赫那拉氏)의 무덤인 복릉(福陵)은 선양 중심에서 북동쪽으로 10㎞ 떨어져 있어 흔히 민간에서는 '동릉(東陵)'이라고 더 많이 불린다. 복릉은 후금(後金)이 청나라를 세우기 전인 1629년에 공사가 시작됐고, 같은해 청태조와 황후가 무덤에 안장됐다. 1636년 2대 황제 홍타이지는 자신의 제국을 선포하고 그의 아버지의 무덤 명칭을 '복릉'으로 발표한다. 복릉이 곧 청대의 첫 황릉이 된 셈이다. 1651년 복릉은 초기건설이 완성됐고, 강희제(康熙帝)와 건륭제(乾隆帝) 때 증축 및 보수 작업이 이뤄졌다. 복릉의 총 면적은 53만6천800㎡이며, 앞으로는 훈허강(渾河江)과 인접하고 북쪽으로 톈주산(天柱山)에 기대어 있다. 현재 32개의 고 건축물로 구성돼 있고 남북으로 긴 형상인데, 능원(陵園)과 성루(城樓) 건축을 교묘하게 결합한 청대의 대표적인 건축물로 꼽힌다. 능 바깥은 직사각형의 담벽이 둘러싸고 있으며, 내부는 전원(前院)·방성(方城)·보성보정(寶城寶頂)등 3부분으로 나뉜다.

복릉은 언뜻 봐도 명효릉이나 명13릉 처럼 명대(明代)의 능과 건축배치가 유사하게 보인다. 이는 명황실을 설계했던 사람들에 의해서 능이 만들어졌기 때문이다. 청대에는 한족(漢族)의 문화를 적극적으로 포용하는 정책을 썼으며, 명나라때 만들어진 자금성(紫禁城)도 그대로 황궁으로 사용했다. 따라서 능원의 모양도 명나라때의 양식을 차용했던 것이다. 하지만 복릉이 만들어질 당시 청의 묘제문화는 성숙하질 못했기에 복릉은 명대의 능제에 만주족 문화가 접목돼 있는 독특한 모습을 띠고 있다.

남쪽 중앙에 정홍문(正紅門)이 있고, 그 앞에 석패방(石牌坊)·하마비(下馬碑)·화표(華表)와 석조 사자가 있다. 정홍문 뒤편 묘소로 통하는 길 양쪽에는 사자·말·호랑이·낙타 등의 석물들이 쌍으로 배열돼 있다. 주 건물인 방성은 성루 형태의 건축물로서 앞에는 융은문(隆恩門)이, 위에는 3층의 문루(門樓)가 있다. 방성 안에는 '태조고황제지릉(太祖高皇帝之陵)'이라고 새겨진 비석이 있다. 네 모서리에는 각루(角樓)가 설치돼 있고, 한가운데는 위패를 봉안한 융은전(隆恩殿)이 있다. 융은전을 뒤로 돌아가면 반달모양의 월아성(月牙城)과 야트막한 산처럼 보이는 보정(寶頂)이 나오는데 이것이 우리나라로 치면 묘지의 봉분이라고 할 수 있다. 복릉의 보정은 벌초가 거의 돼 있지 않아 마치 방치된 느낌이다. 학자들은 명나라의 능처럼 보정 밑에 지하궁전이 존재하고, 지하궁전 안에 실제 태조의 관이 안치돼 있을 것으로 추정하는데, 아직 지하궁전의 입구를 찾지 못해 그냥 현 상태로만 능묘를 감상해야 하는 게 아쉬울 따름이다.

# 선양 최대의 규모, 최고의 길지 소릉(昭陵)

선양의 북쪽에 자리잡은 소릉은 현재는 '북릉공원(北陵公園)'으로 불린다. 실제 이곳을 방문하면 능원 안에 있는 호수와 울창한 수목, 주변의 각종 위락 시설이 성업중이라 황제의 능이라기 보다는 공원이라는 표현이 더 맞다는 생각이 든다. 때문에 하루에도 수많은 사람들이 이곳을 삶의 쉼터로 이용하고 있다.

소릉은 청 태종(2대황제) 홍타이지(皇太極)와 효단문황후(孝端文皇后)의 능으로 1643년부터 건설에 착수해 1651년에 완성됐다. 홍타이지는 능이 건설되기 시작한 해에 소릉에 묻혔고, 효단문황후는 1650년 같은 곳에 안장됐다. 대개 후대 황제의 무덤은 선왕의 무덤보다는 작게 만드는 것이 관례인데, 어찌된 영문인지 소릉의 총 면적은 약 330만㎡로 아버지 누르하치의 무덤보다도 훨씬 크게 만들어졌다. 선양에 있는 3개의 능 중에서 가장 큰 규모를 자랑하는 것이다. 학자들에 의하면 풍수적으로 따져봤을때도 소릉, 복릉, 영릉 순으로 좋다고 한다. 홍타이지의 업적이 그만큼 대단했기 때문에 오늘날로 따지면 국가로부터 '인센티브'를 확실하게 받은 셈이다.

공원 입구에서부터 30분 이상은 족히 걸어야 능원의 건물들을 만날 수 있다. 소릉도 복릉과 마찬가지로 입구인 정홍문, 대리석으로 깔아 놓은 신도(神道), 태종의 제사를 모시는 융은전, 융은문 등 총 38개의 건물과 황제의 위엄을 상징하는 석물들이 들어서 있다. 주위 건물들엔 온통 금색기와가 올려져 햇빛을 받으면 눈부시게 빛난다. 명대의 능처럼 돌거북이 밑을 받치고 있는 신공성덕비에는 홍타이지의 일생이 한자와 만주어로 기록돼 있다.

한편 소릉의 보정(봉분)은 복릉과는 완전히 다른 모습이다. 누르하치의 보정이 풀숲으로 뒤덮여 방치된 인상을 주는 반면 소릉의 것은 회백색의 시멘트로 겉이 깨끗하게 발라져 있고, 그 위에 나무 한그루가 자라고 있다. 이 나무는 '비술나무'라고 하는데 전설에 의하면 누가 인위적으로 심은 것이 아니라 무덤을 조성한 뒤 저절로 자라났다고 한다. 우리 상식으로는 봉분에 떼(잔디)가 안입혀져 불안한 느낌마저 주는데, 이곳 사람들은 별로 이상하게 생각하지 않는 눈치다. 아마도 도굴방지를 위해서 그랬을 것이라고 추정할 뿐이다. 소릉의 지하궁전도 완전 미스터리이다. 큰 규모로 능을 조성했기 때문에 지하궁전 또한 화려하게 만들었을 것으로 보고 있지만 그 어디에서도 단서를 못찾고 있다. 아무튼 복릉(동릉)과 소릉(북릉) 모두 내국인들은 물론 해외 관광객들에게 중국 고대 도시 건축의 진수를 맛볼 수 있게 해주고 대도시 속에서 자연의 즐거움을 맛볼 수 있게 해주는 곳임은 틀림이 없었다.

사진┃김종택기자 jongtaek@kyeongin.com