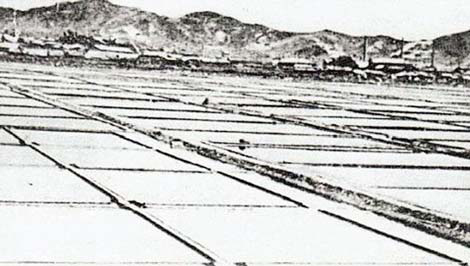

평범한 갯가 주안이 뜨기 시작한 것은 한국 최초의 천일염전(天日鹽田)이 들어선 1907년 무렵부터였다. 이전까지 한국의 전통적인 소금 제조법은 전오법(煎熬法)이라 하여 바닷물을 농축하여 함수로 만든 다음, 이를 옹기나 솥에 넣고 가열하는 방식이었다. 이런 방식은 소금의 품질은 좋으나 생산력이 떨어져 값싼 중국 소금과 경쟁이 되지 않았다. 1927년 조선척식자료조사회에서 펴낸 '조선철도연선요람'을 보면, 주안역과 그 일대의 현황이 다음과 같이 소개되고 있다.

19세기 중반. 인류가 이제까지 경험해보지 못했던 거대도시 문명의 출현을 한 발 비켜서 비뚜름하게 바라보는 창백한 관찰자가 있었다. 일명 파리의 고독한 산책자 보들레르(C. P. Baudelaire, 1821~1867). 그는 근대 도시 파리를 떠도는 다양한 인간 군상과 일상 그리고 이미지들을 채집하여 두툼한 관찰기로 묶어낸다. 거대한 군중들과 도시적 일상의 출현을 노래한 '악의 꽃'과 산문시집 '파리의 우울'이 바로 그 것. 그 보들레르가 출근길 인파의 물결로 넘치는 러시아워의 주안역 풍경을 본다면 어떤 표정을 지을까.

1961년. 주안이 아직 염전이었을 때 기린산 주안신사에 주장자를 꽂은 벽안의 선지식이 있었다. 33세의 나이에 불보종찰 통도사 조실로 추대된 전강(田岡·1898~1975). 열반의 순간 구구단을 외고 좌탈입망했다는 이 무애의 자유인은 바쁜 발걸음을 재촉하는 경인선 승객들에게 어떤 방할(棒喝)을 내릴 것인가.

20세기 초엽. 경인선이 막 개통됐던 시절. 주안은 우각역(도원역)과 부평역 사이에 낀 염전지대였다. 그건 그렇다치고 생각하면 할수록 지명이 조금 이상하다. 주안(朱安:붉은 편안함이라니). 자고로 동서고금을 막론하고 지명에는 사연과 유래가 담겨져 있는 법. 그런데 주안이란 이름은 아무리 생각해 봐도 답이 나오지 않는다. 찜질방에서 같은 유니폼을 입은 사람들 틈바구니에서 집사람 찾기처럼 난감하다.

기실 우리의 지명 작법은 매우 단순하다. 가장 흔한 방식은 꼴 보고 또는 사연따라 이름을 붙이는 것이다. 조금 난이도가 있는 것은 고유명사를 한자음을 빌려 표기하는 음차법과 고유명사를 한자의 훈을 빌려와 적는 훈차법 정도이다. 가령 인천의 옛 이름인 미추홀(彌鄒忽)은 물을 뜻하는 고어 '미', 사이시옷 같은 사잇소리로 추정되는 '추', 그리고 성(城)이나 고을을 의미하는 '흘'을 조합한 음차이고, 동인천역의 본 이름인 축현(杻峴)은 싸리재의 훈차인 것이다. 이훈익의 '인천지명고'와 이희환의 '인천아, 너는 엇더한 도시?'에 따르면 주안은 인천부 다소면 충훈부의 사미 마을이었으며, 석바위 뒷산의 흙색이 붉고 산세가 기러기가 내려앉는 모양 같아서 주안산(朱雁山)이라 불렀다고 한다. 현재의 주안(朱安)은 여기서 파생된 것이다.

주안은 본래 간석동과 십정동 일대를 가리키는 지리명사였다. 그런데 경인철도가 들어서면서 간석리에 말을 관리하던 '주안역'이 없어지고, 소금을 실어 나르기 위해 현재의 자리에 기차역이 생기자 이를 주안역이라 했다는 것이다. 이와 같이 아무런 상관이 없던 지역의 이름을 다른 지명으로 대체하는 또다른 사례를 제물포역에서 찾을 수 있다. 현재의 제물포역의 본래 이름은 숭의역이었는데 1963년경 바다와는 아무런 상관없는 경인철도 숭의역 이름을 제물포역으로 부르는 지명차용이 일어난 것이다. 과거의 역사적 전통을 어떤 형식으로든 계승하고 지켜 나가겠다는 취지는 좋았지만, 불필요한 오해와 혼란이 불가피해지고 말았다.

그들에게 주안은 아름다운 선비가 살던 마을인 사미(士美)도, 기러기가 앉아있는 아름다운 붉은 산(주안)도 아니라 그저 일본 제국주의 질서를 뒷받침하는 생산기지이며 물류수송의 한 거점이었을 뿐이다. 그러니 위와 같이 주안이 철저하게 경제적 관점에서 묘사되고 있는 것은 당연지사일 터이다. 지나친 견강부회일지 모르겠지만, 매일 주안역을 오가는 통근자들과 소금은 아주 밀접한 관계가 있다. 월급쟁이들을 점잖게 샐러리맨(Salary Man)이라고도 하거니와, 사실 이 말은 옛날 로마에서 병사들의 봉급으로 소금(Salt)을 지급한 데서 유래한 것이다.

그러고 보니 샐러리맨이란 말의 원조인 이 소금 산지의 이용객들이 직장인과 미래의 직장인인 인하대 학생들이 차지하고 있는 것도 조금은 공교롭게 느껴진다. 눈코 뜰 새 없이 바쁘게 돌아가는 기계적인 도시인들의 삶과 일상을 날카롭게 관찰한 보들레르. 프랑스 현대시의 아버지로 추앙받는 그 보들레르의 영정을 법당에 모셨다고 하는 전강 선사의 파격은 그래서 더욱 신선하고 경이롭다. 아무리 오온(五蘊)이 시끌벅적한 바쁜 삶이라고는 하지만, 주안역을 들를 때마다 가끔씩은 전강 선사와 보들레르를 떠올리며 마음의 여유를 가져볼 일이다. 할!

사진┃김범준기자 bjk@kyeongin.com