[경인일보=정진오기자]첨단 '헤어 디자이너'들이 판을 치는 세상에 '연탄난로'를 고집하는 이발소는 과연 몇 곳이나 남았을까.

누구나가 다녀야 하는 이발소, 특히 중년이라면 그 이발소에 대한 인상 한두 가지는 잊지 못하고 있을 것이다.

타일이 박힌 세면대, 면돗날을 벼리는 데 쓰는 가죽띠, 면도용 비눗솔을 비비는 연탄난로의 연통, 샤워기를 대신하던 머리 감기기용 조로 등은 옛날 이발소의 풍경을 대표한다.

하지만 까마득한 이야기가 됐다.

도심 한복판에서 아직도 연통에 면도용 비눗솔을 데우는 이발소가 있다. 인천 중구청 옆 '미니 이발관'이다.

중구청에서 나와 왼쪽으로 실내경마장 건물 맞은 편에 있다. 정말 작다. 좁디 좁은 이 이발소에 연탄난로는 2개나 된다. 이발의자도 2개다.

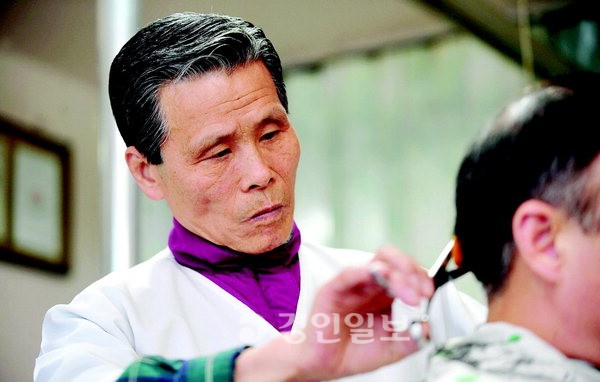

종업원은 이 집 주인이자 이발사인 천시강(69)씨, 1명 뿐이다.

천씨 혼자서 이발도 하고, 머리도 감기고, 청소도 한다.

인천에서만 이발을 한 지 40년이 넘었고, 이발소 밥을 먹은 것으로 치면 어언 53년이 지났다.

'한 우물을 판다'는 말은 필시 천씨에게 딱 들어맞는 말일 것이다.

천씨는 50년을 넘게 한 가지 일만 고집했다. 해를 넘기면 칠순이 되는데, 2년 전까지만 해도 이발을 할때 꼭 넥타이를 맨 말끔한 차림을 고집했단다.

단정함을 위해 이발을 하는 데 이발사가 먼저 단정하지 않으면 안 된다고 생각했기 때문이다.

천씨는 또 정기 휴일이나 집안에 중요한 일이 있을 때를 제외하곤 이발소 문을 닫아 본 적이 없단다. 밥을 넘기기 어려울 정도로 몸이 아플 때도 문을 열고, 손님을 받았을 정도라니 천씨의 이발사로서의 직업의식은 '투철' 그 자체다.

이런 천씨에게 단골손님은 필수. 한 동네에 살다가 멀리 이사를 가도, 손님들은 천씨를 다시 찾곤 한다. 멀리 경기도 김포에서 오는 손님도 있었다.

IMF 때 돈이 없어 이발을 못하는 사람이 늘자, 천씨는 근처 자유공원에 올라가 공짜로 이발을 해 주기도 했다. 입소문이 나 1998년 12월 최기선 당시 인천시장으로부터 표창장을 받기도 했다.

10대에 시작한 일을 70이 다 되도록 계속 하다보니, '머리'만 봐도 그 '사람'을 안다. 어떤 '두상'이 오래 사는지, 성격은 어떤지 대충은 알게 됐다는 것이다. '이발 철학관'이 된 셈이다.

천씨는 경상북도 상주가 고향이라고 했다. 형편이 어려워 상주 남산중학교 2학년까지 마치고 3학년 때 학업을 접어야 했다.

세상 물정을 알기도 전인 16세에 돈을 벌어야 하는 처지에 놓인 천씨는 학교 다니면서 유리창 너머로 구경하던 '상미 이발관'에 '취업'했다.

천씨는 "첫 직장인데, 그 이름을 어떻게 잊겠느냐"면서 '상미'란 첫 이발소 이름을 또렷이 기억했다. 바닥 닦는 일부터 해야 했는데, 밥만 얻어먹는 조건이었다.

주인 이발사는 일제 때 배운 '기술자'였다. 이발을 직접 하기까지는 여러 단계를 거쳐야 한다. 바닥 쓸고, 이발할 때 손님 얼굴 아래로 빙 두르는 '머리카락 보자기'(일명·앞 장)를 받는 게 가장 처음 하는 일이다. 그 다음 단계가 돼야 손님의 머리를 만질 수 있다. 머리를 감기고, 말리는 일만 하는 것이다.

이 단계가 지나면 면도하고, 고데하고, 머리 모양새 만지기 등의 단계를 또 거친다. 이런 과정을 거쳐야 비로소 이발을 하게 된다. '기술자 이발사'가 될 때까지 천씨는 '선배'로부터 맞기도 하고, 뜨거운 고데기로 '고문'을 당하기도 했다.

하지만 기술자가 되기 위해서는 버텨야 했다. 이렇게 7년을 넘게 거기 있었다. 그러다가 잠시 강원도 춘천의 이발소에서도 있었다.

천씨가 인천에 온 것은 1960년대 후반. 20대 젊은 때였다. 당시 인천은 중구 신포동과 하인천 일대(지금의 인천역)가 가장 번화했다. 하인천 이발소의 단골 중엔 선원들이 많았다. 외항선박이 드나들던 곳이었기 때문이다.

지난 6일 오후 마침 40년 단골인 변영규(72)씨가 이발소에 와 있었다. 이발사 천씨와 외항선원이었던 변씨가 처음 만난 것은 1971년 하인천 이발소에서 였다고 한다. 벌써 40년이 다 됐다.

기술력을 인정받은 천씨는 하인천 쪽에서 신포동으로 옮겼는데, 잊히지 않는 기억도 있다. 인천경찰서 유치장 수감자들에게 이발을 해 주던 일이다. 당시 경찰서장이 단골이어서, 수감자 이발을 맡게 됐는데, 면도칼이며, 가위와 같은 '무기'는 이발 의자에서 멀리 떨어진 곳에 두고 경찰이 지켰다고 한다.

또 '인천의 명동'이라던 신포동에서 장발 단속에 걸린 손님들이 이발하기 위해 줄을 서는 경우도 많았다고 한다.

천씨의 이발 역정에는 우리나라 화폐의 역사도 함께 숨쉰다. 천씨가 손님들에게 처음 요금을 받을 때는 1962년 화폐개혁 이전이었기 때문에 '환'이었다.

천씨는 처음 받았던 요금이 180환 아니면 280환으로 기억했다. '원'으로 치면 18원이나 28원에 해당한다. 1970년대 초반에는 1천500원 정도 했다고 한다. 2010년 12월의 이발 요금은 9천원이다.

천씨의 '미니 이발관'에는 1977년 경기도지사 이름으로 된 이용사 면허증이 걸려 있다. 그 전에 땄던 것을 이 때 다시 만든 것이란다. 그 옆에는 인천시장 '표창장'이 나란히 걸렸다.

"후계자를 키우지 못한 게 안타까운 점입니다. 요즘 젊은 사람들은 어려운 과정을 겪으면서 기술을 배우려고 하지 않아요."

50년을 넘게 이발 일에만 종사해 온 천씨의 이발 과정은 참 편해 보였다. 정성을 다하는 표정이면서도 손쉽게 끝냈다. 이발(理髮)의 이(理)에 담긴 '다스리고, 이치를 깨닫고' 하는 뜻이 천씨의 몸에서 우러나왔다.

![[경기 지역화폐 리포트] 반복되는 ‘티케팅’ 몸살](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/01/news-p.v1.20250204.0379f5406224439390b517694eb055ed_R.jpeg)