[경인일보=글·사진┃조성면(문학평론가·인하대 강의교수)]수원은 자부심이 강한 도시다. 한마디로 유구한 역사적 전통과 문화를 가진 경기도의 수부(首府)라는 것. 그러나 도심 한복판에 우뚝 솟은 팔달산처럼 도도한 자부심과 꼬장꼬장한 합리주의는 때로 '발가벗고 삼십리'라는 볼멘소리를 듣는 빌미가 되기도 한다. 단 한 번의 출항으로 일 년치 연봉을 해결하는 배포 큰 국제도시 인천에 비하면 수원은 정조시대부터 상업이 번성한데다가 주로 봉급 생활자가 많다보니 계산에 밝은 소심한 상업도시로 오해를 받을 여지가 많았던 것이다. 이와 같은 맥락에서 '발가벗고 삼십리'는 수원 사람이 아니라 남양에 사는 효자로 어느 날 그가 수원에 장을 보러 나왔다가 그만 술에 취해 주막에 곯아떨어져 있다가 뒤늦게 아버지 제사인 것을 알고 의관을 갖추지 못한 채 속곳 바람으로 삼 십리 길을 내뛴데서 유래한 것이라는 해명성 설화도 전해 내려오는데, 아직도 이 말이 회자되는 것을 보면 수원 사람들 중에 깐깐한 실리파들이 진짜로 있긴 있었나 보다.

이런 깐깐함에도 유서 깊은 역사가 있다. 요컨대 개혁군주 정조의 화성 성역이 계기가 된 작은 서울이라는 선민의식 그리고 경부선·수여선·수인선 등 철도가 사통팔달로 열리고 연결되면서 빠르게 근대화될 수 있었던 데서 생겨난 자신감 등이 깔려있는 것이다. 이 점에서 화성행궁과 수원역은 수원의 역사를 상징하는 알레고리라 할 수 있다.

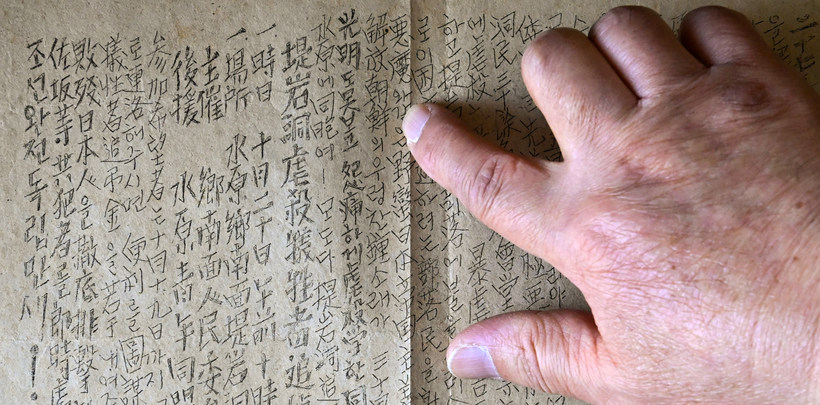

그렇다고 전통도시 수원이 철도도시로 순조롭게 이행한 것은 아니었다. 이같은 자긍심이 일제와 정면으로 충돌한 사건이 있었으니, 그것이 바로 광무6년(1902)의 '수원군민 집단항의 사건'이다. 경부철도 노선이 수원의 관문인 지지대 고개와 화서문을 거쳐 팔달산 후록(後麓·뒤편 기슭)을 관통하는 경부선 부설이 부당하고 무례하다며 수원 군민이 일제히 들고 일어난 것이다. 경부선이 지나가는 길목이 정조대왕의 영정을 모신 화령전의 등 뒤였으니 수원을 작은 왕도로 여기던 수원군민의 대쪽같은 자존심이 이를 그냥 묵과할리 없었던 것이다. 이같은 여론에 힘입어 경기관찰사 이근명(李根命), 철도원 총재 유기환(兪箕煥), 수원군수 윤영구(尹寧求) 등의 탄원과 잇따른 문제 제기로 이게 외교문제로 비화하자 군포와 의왕을 거쳐 구 서울대학교 농업생명과학대학과 농촌진흥청이 마주보고 있는 서호쪽 방향으로 결국 철도 노선이 변경되어 오늘날 같은 모습을 갖게 된 것이다.

이런저런 우여곡절 끝에 수원역은 수원시 권선구 매산로1가 서울기점 41.5㎞ 지점에 자리를 잡게 된다. 수원의 역사성과 군민들의 자존심을 고려했음인지 식민지 시대였음에도 불구하고 전주·남원처럼 수원역사는 전통 한옥 형식으로 건축됐다. 1905년 경부선 개통과 함께 영업을 시작한 이래 물동량과 여객이 증가하자 1927년 6월 13일 역사 설계에 착수하고 서둘러 공사에 돌입, 1년 3개월만인 1928년 8월 27일 낙성식을 거행한다. 이때 준공된 수원역사는 한국전쟁 과정에서 전소되어 1961년 9월 20일 신 역사를 신축하였으며, 수도권 전철 1호선 개통 14년만인 1988년 9월 30일에 새 역사가 증축되었다. 지금의 수원역은 민자 역사로 2003년 2월 1일에 준공된 것이다.

이러한 인프라가 있었기에 수원역을 기점으로 하는 국내 유일의 협궤철도인 수여선과 수인선이 개통될 수 있었던 것이다. 수여선과 수인선을 협궤 지선철도로 건설한 시공자는 경동철도주식회사의 사장 다나카 죠오지로(田中常次郞)였다. 수인선과 수여선의 부설 목적은 경기 남부의 최대 곡창지대였던 여주 및 이천에서 생산되는 쌀과 서해안 지역에서 생산되는 질 좋은 천일염을 일본으로 빼돌리는 한편, 일본인의 편익과 이주를 뒷받침하려는 식민통치의 일환이었다.

이같은 태생적 한계에도 불구하고, 수인선 개통은 그동안 깊은 잠에 빠져 있었던 경기 내륙과 서해안을 철도로 연결함으로써 근대적 경기 네트워크의 발판을 만들어냈다는 점에 큰 의미가 있다. 여기에 보통의 철도와 달리 위압적이지 않은 동화속의 장난감같은 열차가 논길과 들판을 가로지르며 해안가를 달리는 광경은 차라리 한 폭의 목가적 그림이었다.

물가라는 뜻을 지닌 간이역 빈정(濱汀)이 잘 보여주고 있듯이 수인선은 경사가 완만한 평지와 굴곡이 많은 해안가 주변을 따라 레일이 깔렸다. 칠순을 넘긴 김모씨에 의하면, 심지어 완전한 육지요 곡창지대로 알고 있는 지금의 야목도 예전에는 바닷물이 드나들던 해안가였다고 하며, 자기가 어린 시절에 '왜정때 이곳에 제방을 쌓고 간석지를 만들었다'는 이야기를 마을 어른들께 들으며 자랐다고 한다.

수인선 부설과 관련하여 주목해야 할 재미있는 지명이 있다. 옛날 수인선 시대의 군자역이었던 지하철 4호선(안산선)의 시흥시 정왕역 주변의 '평안촌'이 그것. 평안촌이라는 말은 군자에 염전을 만들고, 수인선을 부설할 때 품삯을 벌기 위해 이주해온 평안도 출신의 사람들이 집단으로 거주하면서 형성된 마을 또는 건설 작업 당시 임금을 '평뜨기' 방식으로 계산했고 '평뜨기'로 먹고살던 사람들이 살던 마을이라는 설도 있다. 평뜨기란 둑을 쌓을 때 가로 세로 1m 단위의 흙을 몇 평이나 떠냈느냐에 따라 계산하는 방식을 말한다.

평뜨기는 매우 고된 작업이었다. 우리가 텔레비전이나 영화를 볼때 카메라 렌즈를 의식하지 못하듯 위대한 건축물과 문화유산을 볼때는 역사(役事)에 동원돼 노역에 시달린 이들의 노역을 전혀 인식하지 못하게 된다. 한국철도 사상 가장 낭만적인 철도로 기억되는 수인선에 있어도 마찬가지이다. 지금의 수원에서는 수인선의 자취와 이들의 흔적은 전혀 남아 있지 않다. 그런 만큼 오늘은 수인선의 진정한 주인이면서 승객이었지만 잊혀진 채 기억되지 않는 사람들, 발가벗고 편도 삼십리가 아니라 매일 왕복 팔십리 길을 오가던 수인선의 진짜 주인공들을 꼭 기억하고 싶다.

![[인터뷰…공감] 김학균 OBS 대표이사](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/15/news-p.v1.20250415.227baf0ee822442d892d0aa5be6dca95_R.jpeg)