[경인일보=글·사진┃조성면(문학평론가·인하대 강의교수)]소금이 없는 인류의 삶과 문명은 상상도 할 수 없다. 우선 인체생리학적으로도 항상 0.71%의 염도가 유지돼야 한다. 또한 김치·젓갈·장(醬) 등 우리의 독특한 음식문화만 놓고 보더라도 소금의 비중은 절대적이다. 백색의 황금이란 별칭이 허언이 아닌 것이다.

'삼국지의 영광'을 쓴 김문경 교수에 의하면, 산서성 출신의 소금상인들은 해주가 낳은 최고의 인물이며 향토영웅인 관우에 대한 사랑과 자부심이 대단했다고 한다. 그들은 고향의 자랑인 관우를 마스코트이자 수호신으로 만들어 짊어지고 중국 전역을 누볐으며, 이 과정에서 관우를 수호신·재신·군신(軍神)으로 받드는 관우 신앙이 전국적으로 퍼져 나갔다는 것이다. 지하철 1호선 동묘앞 역의 동묘는 임진왜란 당시에 건립된 관우의 신상을 모신 사당이었고, 전주에 있는 관성제묘는 명성황후가 정권의 안녕과 개인적 기복을 위해 세운 것으로 관우 신앙의 구체적인 사례들이라 할 수 있다.

수인선도 따지고 보면 소금으로 인해 태어난 열차다. 인천과 수원 사이 동북으로 이어진 고잔·원곡·신길·군자역 등은 작아도 그냥 스쳐 지날 수 없을 만큼 수인선의 알짜들이다. 원곡역은 상·하행 열차들이 교행을 하거나 냉각수를 채워 넣던 중간 기착지였고, 군자역 일대는 소래·주안 등과 함께 서해안 최대의 소금 산지였던 것이다. 소금을 생산하는 대표적인 제염방법은 해수직자법(海水直煮法)·염전법(鹽田法)·재제염법(再製鹽法)·천일염법(天日鹽法) 등이 있으며, 이 중에서 바닷물을 가마에 넣고 가열하여 수분을 증발시켜 소금을 얻는 해수직자법이 가장 오래된 전통적 제염방식이었다.

그러나 이 같은 방식은 중국의 천일염에 비해 제조공정이나 가격 면에서 도저히 상대가 되지 않았던 것이다.

이에 일제는 검토 끝에 1906년 천일염전의 적지로 인천의 주안과 진남포항의 광양만을 선택하게 된다. 주안과 광양만 염전의 뒤를 이어 1925년 3월 군자에, 1935년 12월과 1937년 6월 두 차례에 걸쳐 소래에 천일염전이 들어서게 된다. 경인선과 수인선이 지나는 이곳에 염전지대가 들어선 것은 간만의 차이가 커 염전 구축이 용이하였고, 강우량이 적고 건조한 바람이 많았으며, 노동이나 수송 등 환경적인 면에서 뛰어난 경쟁력을 지니고 있었기 때문이다.

그런데 일제 강점기 소래역과 군자역 주변에 들어선 염전은 모두 중국인 기술자들이 축조한 것들이다. 1925년 군자 염전 조성에 동원된 인부들 8천여명 가운데서 2천여명이 산둥성에서 건너온 노무자들이었으며, 이들 중에 천일염 제조 기술자들이 대거 포함되어 있었다고 한다. 4호선 정왕역 주변의 평안촌은 평안도 출신의 노무자들과 중국인들이 모여들면서 마을이 형성된 것이니 수인선과 소금이 근대 안산을 만들었다 해도 과언이 아니다. 지금 군자염전(군자매립지)은 시화지구개발사업으로 사라져 자취를 찾을 길이 없다.

이렇듯 수인선은 일종의 솔트 로드(Salt Road)였다. 솔트 로드 수인선 고잔~군자역과 현재의 4호선 고잔~정왕역 구간은 거의 일치하며, 이런 점에서 4호선 한대앞역에서 오이도역 노선은 수인선의 계승자라할 수 있다.

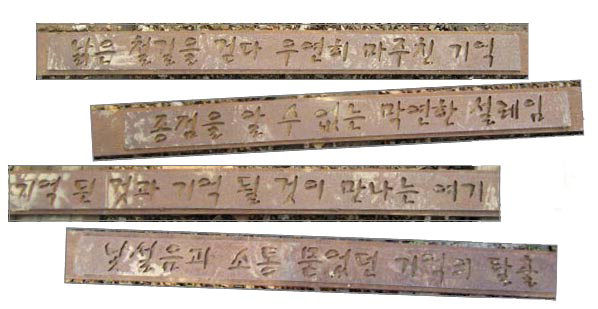

고잔은 '곶' 안에 있는 마을이라는 뜻을 지닌 '곶안'에서 파생됐다는 설과 고잔역 마을을 '다리간'이라 했는데, 수인선 부설 당시 배가 왕래할 수 있도록 철교를 가설했기 때문에 생긴 이름이라고도 하는데, 이미 이곳은 조선시대부터 안산군 잉화면(仍火面) 고잔리(古棧里)라는 행정명이 있었다. 고잔이 본격적으로 개발되기 이전에는 100여 가구가 살던 규모가 큰 마을인 둔매미와 13여호가 살던 신촌이 있었는데, 지금은 어디가 어딘지 전혀 옛 자취를 알 수 없게 되었다. 다만 4호선 고잔역에서 중앙역 구간 사이에 수인선 협궤선이 공원으로 조성되어 옛날의 자취를 잘 보존하고 있어 작은 위안이 된다.

원곡은 급수를 위한 용수정이 있었으며, 단선 협궤인 상·하행선이 교행하던 수인선의 중간 기착지였다. 수인선 작가 정동수의 중편소설 '몽당연필'에 보면 원곡역과 관련한 에피소드가 등장한다. 수인선 기찻길을 따라 미군이 깔아놓은 송유관이 있었다. 조상들이 남겨준 고서를 태워 땔감을 해결하면서 삶을 이어가던 혹독한 시대 원곡역 인근에 사는 주민들은 송유관 이음새 부분에서 흘러나오는 석유는 훌륭한 연료였다. 주민들은 이음새 부분에 구덩이를 파서 석유를 받거나 '스피어깡'이라 불리던 통에 석유를 받아 "왕겨에 버무려 아궁이에 넣고 불을 붙여 때며 살았다"고 한다. 이 때문에 미군병사들과 주민들 간의 갈등도 잦았고, 화재로 많은 사람들이 부상을 당하는 사고도 있었다고 전한다.

수인선은 경기 서해안을 잇던 작은 열차였지만, 그 자체가 서민들의 생활사였다. 미군들의 송유관으로 연명하고 방게를 잡아 장터에 내다팔고, 수원과 인천으로 농산물을 실어 나르던 우리 아버지와 어머니 시대의 삶의 이야기였던 것이다. 또한 일제시대 수인선은 염전 축조공사로 중국인 제염기술자들과 평안도 노무자들이 몰려들던 국제적 이주노동의 현장이었으며, 한국전쟁과 미군의 주둔 등 파란곡절이 많았던 현대사의 현장이기도 했다.

그저 작은 협궤열차여서 역사나 이야기도 그런 줄 알았는데, 마트로시카 인형처럼 이야기 속의 이야기로 끝없이 꼬리를 무는 수인선의 깊고 넓은 역사를 지켜보노라니, 난데없이 시인 천상병(1930~1993)의 '소릉조'의 한 구절이 떠오른다.

"생각느니, 아, 인생은 얼마나 깊은 것인가."