[경인일보=글┃조성면(문학평론가·인하대 강의교수)]"걸음이 문제를 해결한다."

아우구스투스의 말이다. 초대 황제로서 제정로마 시대를 열고 자신이 태어난 8월에 오거스트란 이름을 붙인 절대권력 옥타비아누스만큼 걷기의 효용과 위력을 날카롭게 꿰뚫은 이도 드물다. 걷기는 가장 완벽한 운동으로 신진대사를 돕고 두뇌에도 좋은 최고의 건뇌술(健腦術)이라 한다. 모든 문제들로부터 일정한 거리와 심리적 간격을 만들어냄으로써 통찰력과 지혜와 여유를 얻을 수 있게 된다. 불교의 행선(行禪)과 장자의 소요유(逍遙遊), 동산을 산책하면서 강의한 데서 유래한 아리스토텔레스의 소요학파(peripatein), 루소의 고독한 산책자와 소설가 박태원의 구보 등 유명 학파와 작가들이 모두 걷기와 관련 있다.

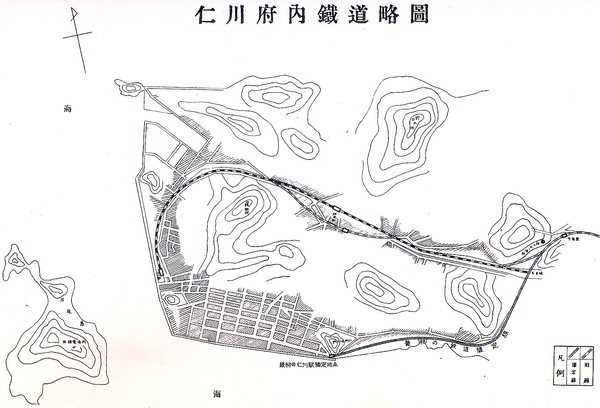

오늘은 경인선을 화제의 중심에 올려 놓고 목적지가 정해지지 않은 '걷기'를 해 볼 참이다. 주요 거점역들을 중심으로 경인선과 수인선의 어제와 오늘을 짚어보는 공간이동 방식에서 벗어나 대략의 흐름만 유지한 채 자유기술화법으로 아직까지 잘 알려지지 않은 경인선의 이모저모를 살펴보려는 것이다. 한국 최초의 철도가 경인선이고, 철도의 날이 경인선 개통식이 열린 1899년 9월 18일에서 유래했다는 것은 비교적 널리 알려진 상식이다. 그렇다면 경인선 철도의 기공식이 거행된 곳은 어디인가? 우각리, 지금의 수도권 전철 1호선 도원역 근방이다. 그러면 경인선 철도 부설권을 획득한 장사꾼 제임스 모스가 1897년 3월 22일 다른 장소도 아닌 우각리에서 전격적으로 기공식을 거행한 이유는 무엇이었을까? 기존의 철도사와 연구서에서 여기에 대한 설명이나 해명은 없고 그저 이를 우연적인 일로 자연스럽게 받아들이고 있다. 이에 대한 의문은 우연한 산책길에 얻은 생각 하나에서 풀려나갔다. 한국철도사, 특히 경인선과 수인선을 산책의 의제로 삼고, 동네 공원과 천변을 거닐던 중 문득 의왕의 철도박물관이 떠올랐다. 지난해 11월 10일 부평역 연재를 끝내고, 한참 부천역 관련 원고를 쓰다말고 내친 김에 한국철도박물관을 찾았다. 한 지상파 방송국과 긴 인터뷰를 마치고 돌아온 손길신 한국철도박물관장님을 만났다. 저간의 사정을 이야기하고, 명함과 함께 졸저를 드렸더니 '앵글에 비친 그 시절'(2009)이란 한국박물관 100주년 및 한국철도 110주년 기념특별전을 기념해 만든 소책자를 건넨다.

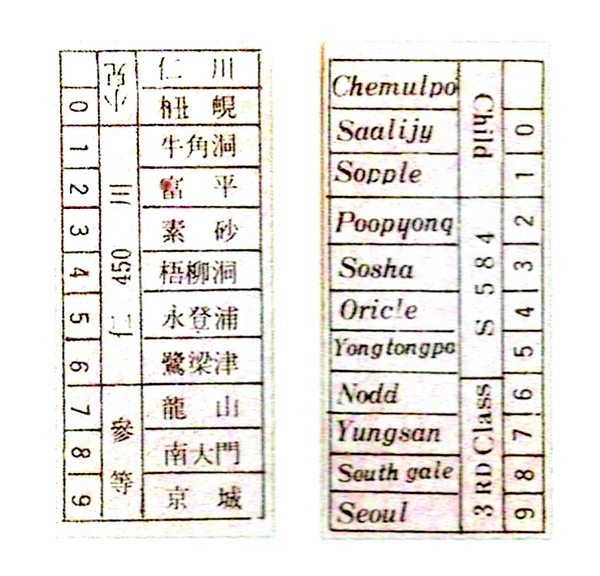

'앵글에 비친 그 시절'에 따르면 경인선 인천역의 원래 위치는 답동이었으나 역사 예정부지의 지주인 일본인의 반대에 부딪혀 인천역의 위치를 변경하여 설계하게 되었다는 것이다. 부설권을 받은 1896년 3월 29일부터 1년 이내에 공사를 시작해야 한다는 계약조건에 따라 모스는 인천역의 위치가 정해지지도 않은 상태에서 우선 역사와 노선이 확정된 우각리에서 기공식을 할 수밖에 없었다는 것이다. 이 같은 사실은 미국 위즈워즈대학에서 정치·역사학을 가르치고 있는 노만 소프(Norman Thorpe) 교수의 소장 자료들을 통해서 확인되었다. 그리고 한 가지 덧붙이면, 초창기 경인선 철도 기차표에 잘 나와 있듯이 인천역이 영어로는 제물포(Chemulpo)로 표기되어 있고, 실제로도 제물포역으로 불렸다는 점이다. 그 밖에 축현역은 싸릿재(Saalijy), 우각동은 소뿔(Sopple), 오류동은 오릿골(Oricle), 노량진은 노들(Nodd)로 표기되어 있었음을 알 수 있다.

한편, 한국철도의 발상지 인천에서 비롯된 재미있는 속어도 전해져 온다. 노가다란 말이 그러하다. 흔히 공사현장에서 일용직으로 일하는 것을 '노가다'라고 한다. 이 노가다란 말은 경인선을 부설할 때 침목 등을 목도로 운반할 때 사고를 막고 현장 인부들 사이의 호흡을 맞추기 위해서 만든 구령이었다. 노가다에서 가다(かた)는 모양과 덩치를, 노는 우두머리 또는 으뜸이라는 뜻의 도(都)를 뜻하는 코믹한 합성어였다. 작업반장이 '도(으뜸)'라고 구령을 붙이면, 목도꾼들이 '가다(덩치)'라고 후렴을 붙이면서 침목과 레일을 들어 날랐다는 것이다. 이처럼 노가다란 말은 '덩치 좋다'는 다소 우스꽝스럽고 모멸적인 구령이었다. 그 뒤로 공사현장에서 일하는 것을 노가다라고 하는 관행이 생겨났다. 경인선은 이렇게 공사현장에서 고단한 토목공사에 동원된 이름 없는 우리 조상들의 피와 땀으로 건설된 노동의 현장이기도 했던 것이다.

그런가 하면, 사소하지만 꼭 기억할 필요가 있는 작은 문화적 사건들도 있다. 1965년 9월 18일 경인선이 단선 시대를 마감하고 주안역과 영등포역 간 복선으로 태어났다. 철도청에서 발행하는 잡지 '철도'의 1965년 9월호에 보면 경인선 복선 개통을 축하하는 미당 서정주(1915~2000)의 축시 '경인선 복선 개통의 날에'가 실려 있다. 축시라는 한계로 인해 작품의 완성도나 미당의 작품 연구에 별다른 도움이 되지 않는 평범한 작품이지만, 철도사와 관련하여 잠깐 기억할 필요가 있겠고 당시에는 일급시인을 동원하여 경인선 복선 개통을 축하할 만큼 그것은 큰 국가적 역사(役事)였다.

또 같은 잡지 1969년 5월호에는 만화 '꺼벙이'로 한국명랑만화의 새 지평을 개척한 길창덕(1930~2010) 화백의 '경인선, 경원선 복선공사작업현장'이라는 만화 르포가 간략한 공사 진행현황에 대한 설명과 만화적 삽화가 그려져 있다. 예나 지금이나 철도부설은 생활의 패러다임을 바꾸는 큰일이었으며, 생각지도 못한 자잘한 문화적 이벤트들을 만들어내는 문화사이기도 했던 것이다.

글감옥에서 나와 걷다 보니 막혔던 생각의 길이 열리고, 원고가 풀리고, 또 인생이 풀린다. 사실, 요즘 우리는 너무 걷지 않아서 문제다. 철도의 등장으로 걷는 문화와 패턴이 크게 요동쳤고, 교통수단이 발달하면서 이제 걷는 일은 자연스러운 일이 아니라 시간을 내고 작정해야 하는 부자연스러운 일이 되었다. 편리와 이익과 스피드만 좇는 이 고유가 시대 걷기를 통해서 건강도 챙기고 환경도 챙기고 내가 나와 만나 하나가 되는 시간을 가져 보는 것은 어떨까. 걸으니 길이 열린다. 어쩌면 정말 아우구스투스의 말대로 걸음이 모든 문제를 해결해 줄 수 있을지도 모른다.